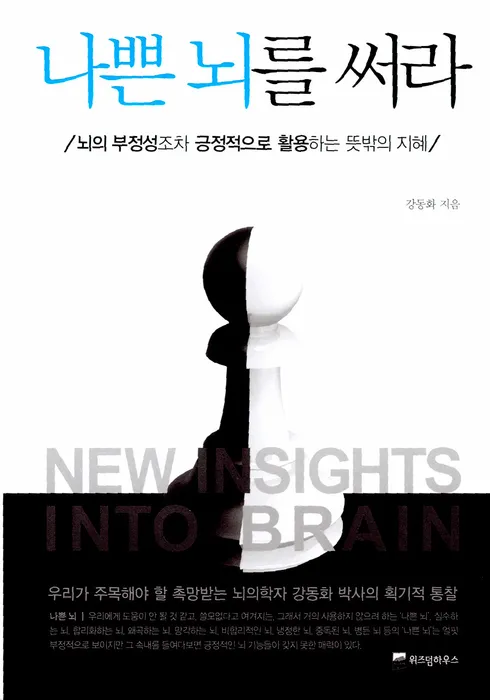

나쁜 뇌를 써라

![[운영] 다를 수도 있지: 왓챠 영화주간 예매오픈_ 보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/ZNQjQU-ZHifVT7kaMyjaag.png?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKd0lqb2lMM1l5TDNOMGIzSmxMM0J5YjIxdmRHbHZiaTh4TWpJMk5qUTRPRE0yTXpVMk15SjkuRi1ZcFVuOFFuSEZXVkRpNVc3VXlYQ1BQOVc4Y2c5b1hIZWFDaUFwR2RoQQ==)

![[운영] 다를 수도 있지: 왓챠 영화주간 예매오픈_ 보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/233_20dKzLebF1jmKbxILQ.png?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKd0lqb2lMM1l5TDNOMGIzSmxMM0J5YjIxdmRHbHZiaTgzTmpjek1UZzRNREl3T0RZMU9UTWlmUS5FaGxkQnFEc1JRVGYtZDVVS2MzMnUtMXAycmd5VDBqNndSdmk1V1RaNE1F)

모든 사물이 양면성을 지니듯, 우리 뇌도 부정적인 측면과 긍정적인 측면의 두 얼굴을 가지고 있다. 집중과 산만, 합리화와 의심, 기억과 망각, 거짓과 긍정, 이성과 감정, 열정과 냉정, 중독과 몰입, 뇌 질환과 창조성 간의 긴장과 대립이 그것이다. 그런데 둘 중 뇌의 부정적 측면은 언제나 우리 삶에 나쁘게만 작용할까? 이 책은 특히 우리에게 도움이 안 될 것 같고, 쓸모없다고 여겨지는, 그래서 잘 사용하지 않으려 하는 부정적인 뇌 기능들, 즉 ‘나쁜 뇌‘ 에 주목한다. 우리가 실수하고, 산만하고, 합리화하고, 왜곡하고, 망각하고, 감정적이고, 냉정하고, 중독되기 쉬운 이유를 알려주며, 그런 ‘나쁜 뇌’ 이면에 숨어 있는 긍정성과 창조성을 일깨운다. 신경과의사로서 수많은 뇌졸중 환자를 만나온 강동화 박사는 삶을 한순간에 뒤집어놓은 심각한 장애에도 불구하고 우울증을 앓기는커녕 질병 이후 오히려 더 행복해졌다고 말하는 ‘행복한 뇌졸중 환자’들에게 호기심을 가졌다. ‘건강을 잃으면 모든 것을 잃는 것과 같다고 했는데, 우리가 알고 있는 것들, 믿어 의심치 않는 것들이 과연 옳은 것일까? 그게 진실의 전부일까?’ 인간의 마음과 뇌를 공부하던 저자에게 이런 의문이 끊임없이 다가왔고, 마침내 그는 그리고 나쁜 뇌는 삶의 균형을 위해 꼭 필요한 뇌다’라는 뜻밖의 결론에 도달했다. 이 책은 이처럼 우리가 부정적으로 여겨 버려두다시피 한 뇌 기능들을 환기시켜주며, 어느 한쪽은 항상 옳고 다른 한쪽은 항상 그르다고 판단하는 편파적이고 이분법적인 생각과 태도에서 벗어나 두 얼굴의 뇌가 만들어가는 역설의 하모니, 그 균형의 지혜를 배워야 한다고 가르친다.

왓챠의 열 살 생일을 축하해 주세요 🎂

‘다를 수도 있지: 왓챠 영화 주간’ 예매 오픈!

왓챠

왓챠의 열 살 생일을 축하해 주세요 🎂

‘다를 수도 있지: 왓챠 영화 주간’ 예매 오픈!

왓챠

Where to buy

본 정보의 최신성을 보증하지 않으므로 정확한 정보는 해당 플랫폼에서 확인해 주세요.