서문: 리영희를 다시 불러내는 이유 - 홍세화

리영희와 생각하기: 생각한다는 것은 무엇인가 - 고병권

사상의 은사 / 조건반사의 토끼 / 계몽이란 무엇인가 / 의식화의 은사, 의식화의 원흉 / 민주주의, 그 영원한 의식화를 위하여

리영희와 책 읽기: 책 읽기와 청년, 그리고 자유 - 천정환

리영희라는 필독서 / 리영희의 책 읽기 / 리영희 읽기, 도는 읽지 않기 / 오늘날의 책 읽기. 청년. 자유

리영희와 전쟁: 전쟁의 세기 - 김동춘

전쟁이라는 최고의 현실 / 정치로서의 전쟁 / 한국전쟁과 베트남전쟁 / 한반도의 냉전 체제 / 시장과 전쟁 / 반공,전쟁, 국가주의의 우상 / 제국의 전쟁, 그리고 평화

리영희와 종교: 무신론적인, 그러나 유신론적인 - 이찬수

기독교에 대한 거부 / 예수와 제도 종교의 갈등 / 한국 기독교인은 고대 유대교인 / 우상숭배 금지의 본뜻 / 우상숭배 금지에 대한 오해 / 유일신이라는 말 / 한국 기독교의 정치사회적 배경 / 무신론적인,그러나 유신론적인 / 종교의 안과 밖 / 새는 좌우의 날개로 난다 / 최고의 가르침

리영희와 영어 공부: 영어라는 우상 - 오길영

500단어의 유창한 영어 실력 / 영어 몰입 교육의 백일몽 / 영어 울렁증과 실용 영어 / 영어 공부의 본령 / 알맹이 없는 영어 강의 / 리영희의 영어 공부 / 영어를 왜 공부하는가

리영희와 지식인: 다시, 지식인의 책무를 묻다 - 이대근

야만의 시대와 지식인 / 근대적 지식인과 탈근대적 지식인 / 한국 지식인의 자화상 / 한국 사회의 특별 계급 / 다른 세상을 위한 지식인의 책무

리영희와 기자: 진짜 기자의 멸종 - 안수찬

프롤로그 / 소 잃고 외양간 고치다 / 사라진 낭만의 시대 / 기자들의 보험, 출입처 시스템 기자라는 이름의 부속품 / 낯익으면서도 낯선 언론 탄압 / 진실 보도 경쟁이 사라지다 / 기자 리영희의 교훈 / 다른 시대, 다른 기자의 꿈

리영희와 사회과학: 사회과학의 고민 - 은수미

리영희와 사회과학 / 사회과학은 비정규직을 어떻게 보는가 / 비정규직을 말하는 사회과학 / 사회과학의 딜레마 / 공공성에 대한 고민 / 사회과학에 대한 질문

리영희와 청년 세대: 냉소주의 시대의 우상과 이성 - 한윤형

'아버지 세대의 선생님'을 만나다 / 리영희와 청년 문화의 긴장 관계 / 대학생, 자유를 말하다 / 무엇이 우상이고 무엇이 이성인가 / 리영희와 청년 문화의 상실 / 전환이 불가능한 시대의 우상과 이성 / 분열증 시대에 돌아보는 리영희

리영희 인터뷰: 가혹하게 정직하고, 칼날처럼 순결하게 - 김현진

고옥의 일인자 / 레이디, 인텔리겐치아 / 그런 것이 역사다 / 혁명은 온다, 네가 형무소에 갈 때 거절하라! / 물을 건넌 개, 물에 빠진 개 / 피로 쓴다 / 생활은 간소히, 생각은 높게 / 리영희 수난곡, 리영희 스타일, 그리고 사상의 오빠

참고문헌

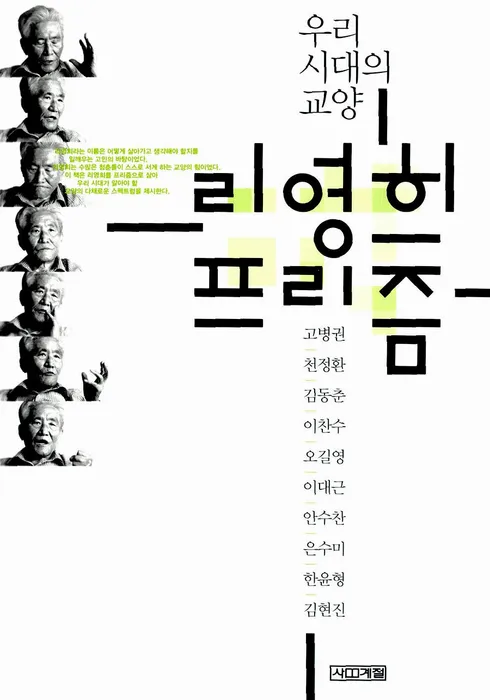

리영희 프리즘

고병권 and 9 others · Social Science/Humanities

239p

프랑스의 『르 몽드』가 “사상의 은사”라 불렀던 리영희. 민주주의를 꿈꾸고 고민하고 싸웠던 이 땅의 젊은 지성들에게 리영희는 뿌리이자 토대이고 출발점이었다. 이 책은 리영희를 프리즘으로 삼아 우리 시대를 이해하고, 다른 세상, 다른 삶을 위한 새로운 고민을 시작하고자 한다. 리영희의 의미와 영향력을 되새기는 것에 그치지 않고, 리영희를 통해서, 리영희가 지녔던 교양의 힘을 매개로 새로운 교양 목록을 제시한다. 리영희의 팔순(2009년 12월 2일)을 축하하고 기념하기 위해서 기획된 책으로, 리영희를 사상의 스승으로 모시는 70,80년대 학번부터 리영희의 제자가 아니었다고 밝히는 90년대 학번, 20대 논객으로 주목받는 2000년대 학번까지 세대를 넘어선 다양한 필자군으로 구성되어, 리영희에 대한 다양한 시선을 읽을 수 있다.

카와이 유미가 사랑한 영화들 ⭐️

별 다섯 개로 남긴 찐 추천작을 만나보세요

왓챠피디아

카와이 유미가 사랑한 영화들 ⭐️

별 다섯 개로 남긴 찐 추천작을 만나보세요

왓챠피디아

Where to buy

본 정보의 최신성을 보증하지 않으므로 정확한 정보는 해당 플랫폼에서 확인해 주세요.

Author/Translator

Comment

1Table of Contents

Description

이 책은 리영희에게 바치는 책이 아니다. 리영희에게 바치는 책은 그 누구보다도 리영희가 달갑게 여기지 않는다. 그것을 모른다면 그를 ‘사상의 스승’으로 부를 자격이 없는 사람이다. 그에게는 “글을 쓴다는 것은 우상에 도전하는 행위”인데, 어떻게 헌사 따위가 바쳐지는 자리에 스스로 서겠는가. - 홍세화의 「서문 : 리영희를 다시 불러내는 이유」 중에서

1. 사상의 은사, 리영희를 다시 불러낸다

프랑스의 『르 몽드』가 “사상의 은사”라 불렀던 리영희의 책 『전환시대의 논리』는 “사회과학 서적으로는 처음 베스트셀러”가 되었고, “해방 이후 한국 사회에 가장 큰 영향을 준 저작”이다. 시대를 고민하는 청춘들에게 리영희는 “하늘이 무너지는 충격”이고 “머릿속에서 지진을 일으키”고 “몽롱한 의식에 끼얹은 찬물 한 바가지”였다. 리영희로 말미암아 눈을 뜨고 세계를 인식하고, 이전과 다른 존재로서 생을 만들고 바꾸어간 청년들은 시대의 한 가운데로 투신했다. 민주주의를 꿈꾸고 고민하고 싸웠던 이 땅의 젊은 지성들에게 리영희는 뿌리이자 토대이고 출발점이었다. 그렇게 한국 현대사의 비판적 지성의 상징, 리영희는 우리 시대 민주주의를 향한 여정의 출발점이다. 이 책은 고민하는 청춘들의 영원한 스승, 리영희를 다시 불러낸다.

2. 리영희라는 이름의 교양, 우리 시대 교양의 기초를 다진다

리영희는 깨어 있고자 한 청춘들이 읽어야 할 필독서였고, 알아야 할 교양의 첫 번째 목록이었다. 여기서 교양이란 속류화된 호사 취미나 잡다한 지식을 지시하지 않는다. 일찍이 플라톤은 교양이란 “영혼의 건강과 같은 것, 혹은 아름다움이나 반듯하게 배우고 알아야 할 최대의 덕”을 의미하고, 교양을 구현해낸 이상적인 인간상인 철학자는 “폴리스에 대한 사랑, 즉 자신이 속한 공동체에 봉사할 줄 아는 덕을 지향해야 한다”고 했다.(이광주, 『교양의 탄생』(한길사) 중에서) 또 재일 디아스포라 학자 서경식은 신자유주의 전체주의가 지배하고 전쟁이 일어나는 시대에 교양의 자리를 묻는다.(서경식 외, 『교양, 모든 것의 시작』(노마드) 중에서)

무지몽매한 우상이 지배하던 시대에 이성의 힘으로 맞서 싸운 리영희는 교양의 의미를 올곧게 보여주었다. 리영희라는 이름은 무엇을 어떻게 생각해야 할지, 어떤 삶을 살아야 할지를 일깨우는 고민의 바탕이었고, 수많은 청춘들이 스스로 서게 하는 교양의 힘이었다. 7,80년대 민주주의를 향한 거대한 물결은 바로 ‘세미나’의 이름으로 이루어진 자발적인 ‘교양’ 공부의 토대 위에 있었다. 이 책은 리영희를 프리즘으로 삼아 우리 시대를 이해하고, 다른 세상, 다른 삶을 위한 새로운 고민을 시작하고자 한다. 생각한다는 것은 무엇인지부터(고병권), 책 읽기(천정환), 전쟁(김동춘), 종교(이찬수), 영어 공부(오길영), 지식인(이대근), 기자(안수찬), 청년 세대(한윤형)에 이르기까지 리영희를 매개로 우리 시대 교양의 기초를 다지고자 한다.

3. 리영희를 불러내는 또 하나의 방법

이 책은 리영희의 팔순(2009년 12월 2일)을 축하하고 기념하기 위해서 기획되었다. 그러나 어떤 금기도 허용치 않고 우상에 맞섰던 리영희에게 헌사는 어울리지 않는다. 따라서 이 책은 일방적인 존경과 흠모를 보내는 보통의 헌정 도서와 다르게 구성되었다. 리영희의 의미와 영향력을 되새기는 것에 그치지 않고, 리영희를 통해서, 리영희가 지녔던 교양의 힘을 매개로 새로운 교양 목록을 제시한다. 리영희는 새로운 교양을 촉발하는 원재료이고, 다양한 교양의 목록을 묶어주는 고리의 역할을 한다. 또 서문을 쓴 홍세화를 필두로, 리영희를 사상의 스승으로 모시는 70,80년대 학번부터 리영희의 제자가 아니었다고 밝히는 90년대 학번, 20대 논객으로 주목받는 2000년대 학번까지 세대를 넘어선 다양한 필자군으로 구성되어, 리영희에 대한 다양한 시선을 읽을 수 있다.

[주요 내용]

리영희와 생각하기 : 생각한다는 것은 무엇인가 _ 고병권

리영희가 ‘사상의 은사’라 불리는 점에 착안하여, 생각을 낳아준 스승이란 무엇인가, 생각한다는 것은 무엇인가를 탐색한다. 리영희를 ‘사상의 은사’, ‘생각의 스승’이라 부를 수 있는 것은 그가 정보나 견해, 지식을 전달한 사람이 아니라, 생각하기 즉 각성을 전달한 사람이기 때문이다. 때문에 스승이란 생각을 불러일으키는 존재에게 부여되는 이름이다. 리영희는 생각 없음의 상태/체제에 도전하여 생각할 것을 일깨웠고, 생각한다는 것은 기존의 굳은 관념, 견해에 의한 조건반사의 반응을 넘어서는 것이다. 바로 생각의 전제, 토대조차 무너뜨리고 생각하는 것이고, 그것이 계몽이고 각성이고 다른 사람이 되는 주체 변형의 의식화다.

리영희를 ‘사상의 은사’, ‘생각의 스승’이라고 부를 수 있다면, 그것은 그가 훌륭한 ‘정보’나 ‘견해’를 들려주었기 때문이 아니라, 그가 우리를 ‘생각하게’ 했기 때문이다. 이 점에서 스승이란 우리에게 생각을 불러일으키는 존재, 우리를 각성케 하는 모든 존재에게 부여될 수 있는 이름이다. _ 16쪽, 고병권의 「생각한다는 것은 무엇인가」 중에서

리영희와 책 읽기 : 책 읽기와 청년, 그리고 자유 _ 천정환

독서의 문화사라는 관점에서 책 읽기를 통해 형성되고 발현되는 정신사의 풍경을 서술한다. 리영희의 독서 이력과 리영희를 읽고 또 읽지 않던 70,80년대 책 읽기의 문화사를 살펴보며, 책 읽기와 자유의 관계에 질문을 던진다. 식민지 시대 일본어로 된 문학 책으로 시작하여, 국제관계 저널리스트이자 진보적 지식인으로서 사회과학 서적의 탐독으로 이어진 리영희의 책 읽기는 당대의 문화-정치의 맥락과 맞물려 한국 지성사의 서술로 이어진다. 수많은 청년들이 책 읽기를 통해 존재를 건 모험에 나섰던 70,80년대 리영희가 ‘필독서’에서 ‘선택 교양’으로 전환되는 맥락 속에서 책 읽기와 자유, 책 읽기와 정치의 관계를 짚어본다.

어떤 책들은 그냥 종이 뭉치이거나 문장의 집합체가 아니게 된다. 그것은 마치 살아 있는 어떤 인간과 같다. 우리는 그 시절에 어떤 이들과 조우함으로써 우리 생을 만들고 또 바꿔 왔다. ‘그/책’은 젊은 날이 성마른 열정과 숭고한 영성을 상징한다. ‘그/책’은 한 시대를 표상하는 이름이며 존재다. _ 34쪽, 천정환의 「책 읽기와 청년, 그리고 자유」 중에서

리영희와 전쟁 : 전쟁의 세기_ 김동춘

리영희라는 지식인이 전쟁이라는 최고의 현실을 어떻게 마주했는지를 살펴보며, 20세기 한반도와 주변에서 벌어진 전쟁의 역사와 경험을 되짚는다. 전쟁은 물질적인 것만이 아니라, 인간이 만들어낸 모든 관계들도 파괴하고 새로운 관계들을 만들어낸다. 전쟁은 모든 것을 뒤집어버리는 일종의 혁명이다. ‘제국’의 프로젝트인 전쟁은 국제 질서를 뒤흔들 뿐 아니라 국내의 정치 질서도 지배하는 정치사회적 사건이자 현상이다. 『전쟁과 사회』의 저자이자 한국전쟁기 민간인 학살 문제를 천착한 김동춘 교수가 한국전쟁과 베트남전쟁, 냉전 체제의 속살을 파헤친다.

전쟁은 처음부터 끝까지 특정한 역사적 국면에서, 특정한 정치경제 상황에서 전개되기 때문에 인간적 ? 인문학적 현실임과 동시에 적나라한 정치적 ? 사회적 현상이다. 따라서 전쟁은 언제나 동일한 방식으로 나타나지도 않고 또 그것을 겪은 군인들이나 민간인들에게 동일하게 체험되지도 않는다. _ 66쪽, 김동춘의 「전쟁의 세기」 중에서

리영희와 종교 : 무신론적인, 그러나 유신론적인 _ 이찬수

일관된 종교 비판자였지만 종교의 가치를 좇았던 리영희를 통해, 제도와 교리에 갇힌 기성 종교를 비판하고 진정한 종교 정신을 되새긴다. 종교 간 갈등은 교리의 차이가 아니라 교리에 대한 오해에서 비롯된다. 예수는 유대교 율법의 ‘정신’을 살리려 했지만, 율법의 ‘문자’ 자체에 매달린 유대교 지도자들에 의해 죽임을 당했다. 기독교의 우상숭배 금지, 유일신 사상도 이와 같이 교리를 문자

Please log in to see more comments!