서문 6

1장 존재에서 관심으로 13

2장 셀프의 시간 37

3장 골방 스펙터클 53

4장 악플의 로드레이지 69

5장 혐오편집증 83

6장 관심의 정치경제학 109

7장 제국주의와 우울증 123

8장 하이퍼 민주주의 137

9장 관종의 주권 155

10장 관종이성비판 179

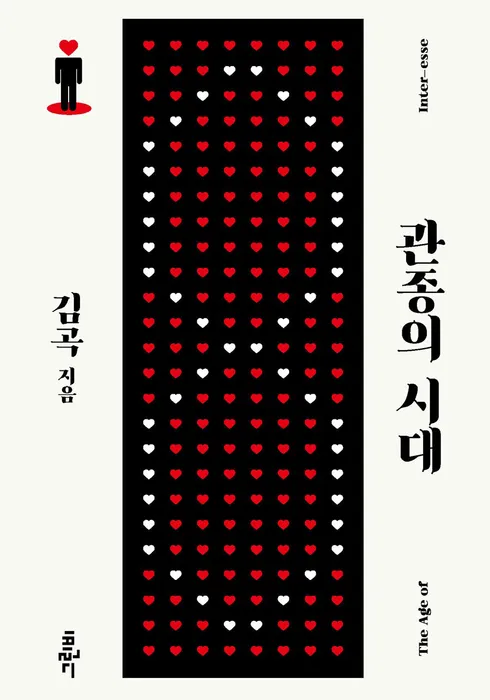

관종의 시대

김곡 · Essay/Social Science/Humanities

200p

취미와 의견조차 관심을 위해, 인증하기 위해 소비되는 시대. 시장질서마저 관심 끌기에 따라 재편된 시대. 관종의 시대. 관종은 운명적으로 타자 혐오와 우울로 귀결되기 마련이며, 존재의 빈곤과 악플에 의한 자살 등의 각종 사회문제 또한 ‘관종’ 키워드에서 벗어나지 않는다. 문제는 우리가 이 시대에 살고 있다는 이유만으로 관종이 되어 가고 있다는 사실이다. 관종의 시대는 타자 학살의 시대다. 이 책은 이러한 소거의 문화에 저항하기 위해 쓰였다.

기괴함의 저편으로!

요르고스 란티모스 언어로 재탄생한 '지구를 지켜라!'

왓챠 개별 구매

기괴함의 저편으로!

요르고스 란티모스 언어로 재탄생한 '지구를 지켜라!'

왓챠 개별 구매

Where to buy

본 정보의 최신성을 보증하지 않으므로 정확한 정보는 해당 플랫폼에서 확인해 주세요.

Author/Translator

Comment

3Table of Contents

Description

‘관심 종자’에 대한 최초의 철학적 분석!

이 시대의 우울과 혐오, 그 저변에 깔린 ‘관심 충동’을 파헤치다

관종은 운명적으로 우울하다. 존재와 관심을 맞바꾸는 데 어떤 저항감도 없는 삶을 살기 때문이다. 과거를 지배했던 질환인 강박증과 히스테리가 관심의 시대에 와서 편집증과 우울증으로 대체된 것은, 편집증과 우울증이 모두 존재의 폐기에 입각하는 질환이기 때문이다.

‘종자’부터 우울한 관종에 대하여

물론 관종이나 강박, 히스테리와 우울증 같은 것들이 이번 세기 처음 등장한 것은 아니다. 히틀러도 관종이었다. 그러나 선동가와 라디오, 선전 영화보다 진보한 인터넷과 SNS가 오늘날 있다. 모두가 자기 모습과 삶을 얼마든지 보여 줄 수 있는 21세기의 제일도덕은 저항 아닌 ‘증명’이, 수치심 아닌 ‘노출’이 되었다. 일상에서 우리가 ‘나는 뭐든지 할 수 있다’라는 과잉 가능성을 주입하는 자기계발 사회 속에 있는 것처럼, 온라인에서 우린 ‘나는 누구에게도 관심받을 수 있다’라는 과잉 가능성을 주입하는 자기홍보 사회 속에 있다. 대기업조차 SNS로 자사를 셀프 홍보하는 사회, 이러한 자기홍보 사회에서 우리는 우리에게 끊임없이 '나'를 증명하고 노출하여 관심을 축적하기를 스스로(셀프) 명령하기에 이른다.

자신이 관심받을 만한 사람이란 것을 끊임없이 증명하지 않으면 세계에서 배제될 것이라는, 바로 이 지점에서 우울증은 그 어느 시대보다 강렬히 태동한다. 증명해야 할 존재가 노출되고 노출되다가, 그 존재의 가치라곤 ‘관심’ 외에는 텅 비어 사라지고, 다시 그 자리를 관심으로 채우려는 악순환이 그를 잠식하기 때문이다. 이런 점에서 『관종의 시대』는 피해자이자 그 자신에 대한 가해자로서의 관종을 파헤친다.

자기만의 왕국을 꿈꾸는 제국주의자, ‘관종’

『관종의 시대』는 먼저 관종의 본질이 ‘셀프’와 ‘나르시시즘’이라고 규정하면서, 관종이 가지는 내외재적 폭력성은 바로 여기서 나온다고 선언한다. 과잉 자기홍보 사회는 끊임없이 우수한 셀프가 되기를 명령하기에, 그는 ‘관심’에 매몰되어 그의 외부에 타자가 있음을 점점 더 알지 못한다. 급기야 관종은 ‘셀프’의 영역에 들어오지 못하는 대상이나 타자의 소거를 통해 자신이 더욱 공고해짐을 느끼며, ‘셀프’라는 고립된 왕국에 스스로를 옹립한다. 그런 점에서 그는 존재한다고 볼 수도 없다. 존재는 타자를 전제해서만 존재이기 때문이다. 결국 관종은 어떤 형태로든 타자혐오증자로 귀결되며, 심한 경우 혐오 표현과 악플이 ‘관심’ 축적을 위한 하나의 아이템으로 소비되기에 이른다.

“혐오는 타자의 소거를 통한 관심의 전유다. 혐오 범죄는 스토킹과 그루밍처럼 나르시시즘 범죄다. ‘그것은 타자가 존재하지 않는 하나의 세계를 실현하려고 기도하는 일과 대등하다.’” - 본문 중에서

‘좋아요’는 일종의 자본이자 명령으로서, 셀프의 공고화를 넘어 확장화의 수단으로 기능한다. 관종이 관심의 축적을 위해 @ㆍ#ㆍ♥ 등 온갖 기표들을 동원해서 반드시 지시해야 할, 점령해야 할 토지는 ‘셀프’ 자체로, 인터넷에서 셀프가 스스로를 확장한다는 것은 하이퍼링크를 통해 네트워크를 점령해 나간다는 뜻이고, 네트워크를 점령한다는 것은 하이퍼링크의 통행세를 더 많은 관심으로 거둔다는 뜻이다. 실제로 인스타그램에서 ‘좋아요’가 “나도 ‘좋아요’ 해줘”라는 강요로 사용되는 것을 깨닫고 나면, 결국엔 관종이 일종의 제국주의자적 면모마저 가질 운명이라는 저자의 주장에 수긍하게 된다.

‘관심’에 종속된 주권과 민주주의,

잃어버린 타자를 찾아서

나아가 『관종의 시대』는 관종의 민주주의, 나아가 주권이란 무엇인지를 살핀다. ‘하이퍼 민주주의’와 ‘정치 관종’이라는 개념을 제시하며, 우리 존재 자체를 지탱해 주었던 주권 개념이 관종의 시대에 이르러 어떻게 변질되고 방기되었는지 철학적으로 분석한다. 심지어 저자는 최악의 경우 ‘민주주의 자체’가 하나의 관종이 될 수 있다고 경고한다. 선거날 투표 인증샷으로 단결하는 SNS, 서명을 독려하는 해시태그로 똘똘 뭉친 링크 공동체가 그 자체로 메가 셀프를 지어, 타자에 비판에 아랑곳없이 ‘민주주의는 그래도 잘 돌아가고 있다’는 집단 행복-폐쇄회로로 스스로를 밀어 넣는다는 것이다.

따라서 『관종의 시대』 결론 장에서는 칸트의 『순수이성비판』에 비추어 관종의 이성을 비판하며, 관종의 시대에서 추방되어 버린 타자성과 분별력의 회복을 위해 다시 한번 이성의 복권을 촉구한다. 아울러 니체와 화이트헤드의 개념을 통해 이성의 복권은 육체의 복권과 같은 것임을 보여 주며, 관종의 시대에 긴급하게 필요한 것은 타자성을 감각해 내는 육체성임을 주장한다. ‘좋아요’를 눌러 주는 이들과 ‘팔로워’들은 타자가 아니다. 소거, 차단 가능한 타자가 타자일 수는 없는 것이다.

이 시대의 폭력은, 자기만의 공간에서 댓글을 지우듯 너무 쉽게 타자를 지울 수도 있고 언제든 다시 ‘좋아요’ 할 수 있다는, 관심만 주고받으면 그래도 괜찮다는 가정에서 생겨난다. 이러한 소거의 문화에 저항하고자 한다면, 관심 대 관심이 아닌 사람 대 사람으로서, 타자로서 ‘존재’하고자 한다면, 『관종의 시대』가 그 전환의 시작이 될 수 있을 것이다.

Please log in to see more comments!