프롤로그

가을-별어곡 시인

여름-이별의 골짜기

겨울-귀로

봄-손가락

에필로그

작가의 말

Rate

3.8

Average Rating

(27)

(27)

Comment

More

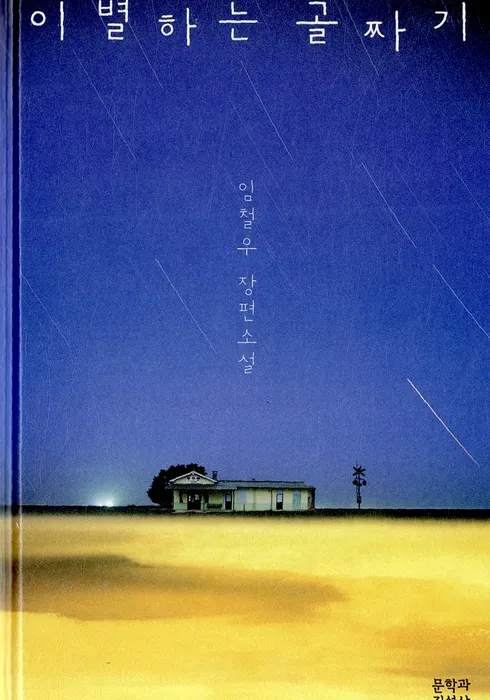

작가 임철우가 전작 <백년여관> 이후 6년 만에 펴낸 장편소설. '강물 편지'라는 제목으로 2006년 「문학사상」에 연재되었던 작품으로, 이후 3년이 넘는 시간 동안 대폭적인 수정을 거치고 새로 내용도 추가되었다. 사라져가는 간이역, 별어곡이 들려주는 과거의 시간에 포박된 사람들, 혹은 망각을 거부하는 사람들의 이야기이다.

"우리가 사랑한 마법의 공간"

35주년 기념 재개봉, 극장에서 다시 만나요

왓챠

Rating Graph

Avg 3.8(27)0.5

4

5

"우리가 사랑한 마법의 공간"

35주년 기념 재개봉, 극장에서 다시 만나요

왓챠

Author/Translator

Comment

3Table of Contents

Description

“그들 모두 이 초라한 산골 역에서 기차를 타고 고향을 떠났다”

사라져가는 간이역, 별어곡이 들려주는

과거의 시간에 포박된 사람들,

혹은 망각을 거부하는 사람들의 이야기

임철우 6년 만의 신작 장편소설!

어두운 현실 속에서 더욱 빛나는 서정의 아름다움

작가 임철우가 전작 『백년여관』 이후 6년 만에 신작 장편소설 『이별하는 골짜기』를 문학과지성사에서 펴냈다. <강물 편지>라는 제목으로 2006년 『문학사상』에 연재되었던 이 작품은, 이후 3년이 넘는 시간 동안 대폭적인 수정을 거치고 새로 내용도 추가되면서 더욱 깊이 있고 풍성한 모습으로 비로소 독자들과 만날 수 있게 되었다.

임철우는 한국 현대사의 굴곡을 온몸으로 겪어낸 사람들의 이야기를 통해, 우리 민족, 나아가 인간의 상처와 슬픔을 가감 없이 드러내며 분단 문제와 이데올로기의 폭력성에 진지하게 접근한 대표적인 작가이다. 그의 작품은 그토록 어둡고 참혹한 현실을 담고 있지만, 그 속으로 가만가만 따라 들어가다 보면 문학이 아름다운 이유, 삶이 아름다운 이유, 인간이 아름다운 이유를 여실히 느낄 수 있게 해준다.

임철우의 세계는 어둡고 무섭고, 가능하면 빨리 거기에서 도망하고 싶은 세계이지만, 그 세계는 절제 있는 감정 때문에 아름답다. 그 아름다움은 장식적 아름다움이 아니라, 장식적 아름다움이야말로 아름다움이 아니라는 것을 보여주는 아름다움이다. _김현(문학평론가)

이번에 출간된 『이별하는 골짜기』 역시 이러한 작가의 매력을 유감없이 보여주고 있다. 상처 가득한 과거를 안고 사는 사람들이 이야기가 사라져가는 작은 간이역 별어곡을 채우고 있는데, 그 이야기를 아우르고 있는 것은 작가 임철우가 빚어낸 서정적 분위기이다. 그러나 그것은 특별한 기교를 통해 보여지는 것이 아닌, 담담하지만 등장인물을 향한 작가의 진심 어린 애정에서 묻어난다.

버려진 간이역에서 건져 올린 상처의 기억

강원도 산간 지역을 돌아다니던 작가는 정선의 산골짝에서 버려진 간이역 하나를 발견한다. 그 역의 이름이 바로 별어곡(別於谷)이다. 버려져 폐가나 다름없는 그 역의 모습과 ‘이별하는 골짜기’라는 역 이름은 작가 임철우에게 특별하게 각인이 되었고, 그 역을 배경으로 한 사람들의 이야기를 담아 작품을 완성했다. ‘이별하는 골짜기’를 넘어오듯 파란만장한 삶을 살았던 사람들의 버려진 간이역처럼 먼지 뽀얗게 앉은 이야기들이 이 책의 갈피갈피에서 빛나고 있는 이유는 그것 때문일 것이다. 마치 묘비처럼 아직 그 자리에 서 있을 그 무인역은, 작가 임철우에게 더는 지난 시간을 향해 고개를 돌리려 하지도, 기억하려 하지도 않는 이 세상에서 살아가는, 과거의 시간에 포박된 사람들, 혹은 망각을 거부하는 사람들의 모습에 다름 아니었을지 모른다.

별어곡역의 시인이자 아버지의 부재로 인한 상처를 안고 살아온 별어곡역 막내 역무원 정동수. 자신의 실수로 열차에 치어 죽은 남자의 아내와 결혼을 하고 행복한 만큼 불안한 생활을 하다, 결국 상처로 얼룩진 삶을 살게 된 늙은 역무원 신태묵. 날마다 커다란 가방을 끌고 별어곡역을 찾아와 목적지도 찍히지 않은 기차표를 들고 멍하니 있곤 하는 치매든 할머니의 사연. 늘 자신의 삶을 옭아매는 어린 시절의 일을 떨쳐버리지 못한 별어곡역 주변 제과점 여자. 이 소설은 이러한 두 남자와 두 여자의 이야기로 이루어졌다. 그러나 작가는 이 작품의 진짜 주인공은 버려진 간이역이라고 말한다. ‘이별하는 골짜기’라는 애틋한 이름을 지니고 태어났으나, 이젠 모두에게 잊힌 채 홀로 흔적 없이 스러져 가고 있는 그 간이역 별어곡이 일회용 감각, 일회용 이미지, 일회용 관계들에 지친 독자들을 조용히 기다리고 있다.

지나간 기억을 향한 특별한 시간 여행

이 소설은 별어곡역이라는 하나의 공간 안에서 생활하는 각각의 인물들 이야기가 마치 옴니버스영화처럼 펼쳐진다. 마치 느린 열차를 타고 거꾸로 달려가듯 시간을 찬찬히 되짚는 여행이 시작되는 것이다.

「프롤로그」에서 선연한 단풍 빛에 혼곤히 잠겨 있는 정선 땅에 들어선 독자들은 첩첩 병풍 같은 협곡들 사이, 서에서 동으로 구불구불 이어진 철길 위를 달리는 강릉행 열차를 따라 증산역에 도착한 후 그곳에서 정선행 꼬마 열차에 몸을 싣게 된다. 그리고 산그늘 드리운 가파른 골짜기를 간신히 지나 마침내 도토리 깍지를 닮은 조그마한 역사, 별어곡에 닿는다. 그 ‘가을’에 처음 만나는 이는 그 역의 막내 역무원 정동수이다. 그날그날 아름다운 것들을 노트에 적어가며 시를 쓰는 그는, 철도청 사보 독자 투고란에 시가 소개되면서 그곳에서 시인으로 불린다. 그러던 중 그를 따라다니던 다방 여종업원의 자살, 그리고 주인이 버리고 간 개의 비참한 죽음, 제초제를 먹은 아들을 만나러 가기 위해 역사로 들어선 늙은 여자의 모습을 지켜본 그는 삶은 아름다움만도 슬픔만도 아니라는 것을 깨닫게 된다.

그다음으로는 늙은 역무원 신태묵과 만나게 된다. 혼자 사는 그에게도 과거에 사랑하는 아내와 피는 섞이지 않은 딸이 있었다. 평범하고 성실하게 살던 청년 시절, 그의 실수로 열차 플랫폼에서 죽음을 당한 한 남자가 있었다. 그 일로 모든 일이 꼬여버린 그는 시간이 흐른 뒤 우연히 그 죽은 남자의 아내와 딸을 만나게 된다. 남편의 죽음과 신태묵의 관계를 알지 못한 그 여자는 신태묵의 구애에 그와 결혼을 하지만 행복도 잠시, 신태묵은 행복할수록 아내가 떠날지도 모른다는 불안에 휩싸이고 만다. 그러던 어느 날, 다른 역무원으로부터 그날의 사고 이야기를 전해 들은 여자는 그 충격에 집을 나가 사흘 뒤 아우라지 강에서 시신으로 발견된다. 그리고 어머니의 죽음이 신태묵 때문이라 생각한 딸은 그에게 모진 말을 던지고 사라진다. 그 딸의 남편과 연락이 닿아 간간이 소식을 듣고 지내던 신태묵은 딸이 여섯 번의 유산 끝에 일곱 번째 임신으로 아이를 낳았다는 연락을 받고 그동안 흘리지 못했던 뜨거운 눈물을 흘린다.

그리고 이어지는 이야기는 이 소설에서 가장 많은 부분을 차지하고 있는 가방 할머니, 순례 이야기이다. 지난해 봄, 50대 초반의 여자와 함께 소리 소문 없이 그 마을로 흘러온 70대 중반의 노파는 늘 커다란 가방을 끌고 동네를 돌아다닌다. 열여섯의 나이에 방직공장에서 돈을 벌게 해주겠다는 거짓말에 속아 일본군 위안부에 끌려가서 이루 말할 수 없는 고통을 겪었던 그 노파는 해방 후에 남북 분단이 가져온 이데올로기 문제로 가족마저 모두 잃고 조카의 수발을 받으며 살고 있다. 생생하게 묘사된 노파의 파란만장한 삶은 광복 65주년을 맞은 2010년에도 살아 꿈틀대며 읽는 내내 가슴을 먹먹하게 한다.

마지막으로 만나게 되는 이는 역 맞은편에 자리한 제과점 여자이다. 어린 시절, 우연히 산에서 탈영병을 만나 그에게 아내에게 보내는 편지를 전달해달라는 부탁을 받은 그녀는 약속을 지키지 못하고 군인들에게 그가 있는 곳을 알려주었다. 탈영병은 수류탄을 꺼내 자살을 했고, 그 기억은 세월이 흐를수록 그녀의 삶을 더욱 옭아맨다. 자신의 가게 단골 손님인 정동수를 보고 정동수가 그때 그 탈영병의 아들이라고 확신한 그녀는, 마치 속죄를 하듯, 아버지의 존재를 알지 못해 괴로워하는 정동수를 따뜻하게 안아준다.

이렇게 가을, 여름, 겨울, 봄을 돌며 시간을 거슬러 갔던 독자들은 「에필로그」에서 다시 별어곡역에 닿는다. 그러나 기다리고 있던 것은 별어곡역은 1인 배치 간이역에서 무인역으로 격하된다는 소식. 그 역의 마지막 근무자가 된 정동수의 뒤로 3월의 꽃눈 속에 묻혀가는 별어곡역은 단순히 사라져가는 간이역이 아니라 우리의 이야기이고 삶이고 역사일 것이다.

작품 곳곳에 등장하는 나비는 희망과 아름다움의 상징으로 보인다. 지친 일상에서 나비를 쫓아 달려가다 보면 거기, 거짓말처럼, 그 역이 있을지도 모를 일이다.