서문 : '역사의 종언'과 이야기의 복권

제1부

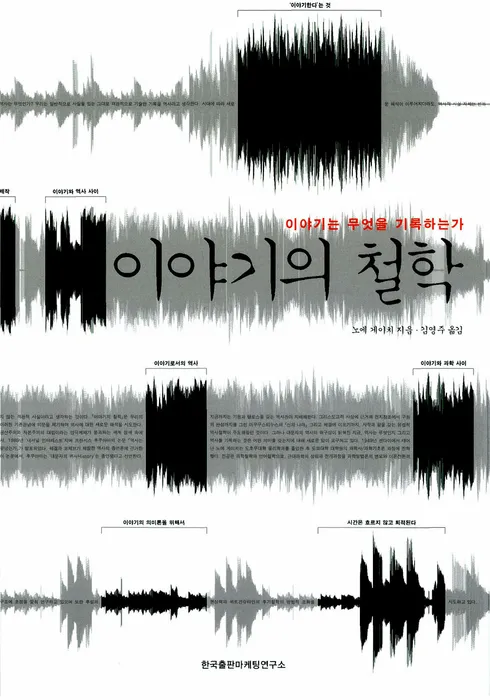

제1장 '이야기한다'는 것

제2장 이야기와 역사 사이

제3장 이야기로서의 역사

제2부

제4장 이야기의 의미론을 위해서

제5장 이야기와 과학 사이

제3부

제6장 시간은 흐르지 않고 퇴적된다

제7장 이야기행위를 통한 세계 제작

저자 후기

원주

옮긴이 후기

찾아보기

Rate

5.0

Average Rating

(1)

(1)

Comment

More

저자는 과학철학을 중심으로 언어철학, 현상학, 해석학 등의 광범위한 분야를 연구했고 그 지식을 바탕으로 역사로서의 이야기를 말한다. 그는 역사란 사실을 있는 그대로 객관적으로 기술한 기록이라고 생각하는 기존관념에 의문을 제기하며 역사에 대한 새로운 해석을 시도한다. ‘과거는 어떻게 인식되는가’ 나아가 ‘역사는 어떻게 쓰여지는가’라는 철학적 질문에 답을 제시하는 것이다. 역사적 사실은 절대불변의 객관적인 것이 아니며, 인간이 그 사건을 어떻게 받아들이고 어떻게 이야기하는가라는 무수한 시선의 복합체, 즉 ‘이야기의 집성’으로 해석한다.

기억의 문 열어볼까요?

코고나다감독 판타지 감성 시네마

빅 볼드 뷰티풀 · AD

기억의 문 열어볼까요?

코고나다감독 판타지 감성 시네마

빅 볼드 뷰티풀 · AD

Author/Translator

Comment

1Please log in to see more comments!

Table of Contents

Description

역사는 과연 무엇인가

베를린 장벽이 붕괴된 지 20년이 지났다. 그 뒤 소비에트 연방이 해체되었고 북대서양조약기구는 러시아를 ‘잠재적 우호국’으로 간주하였다. 그만큼 ‘벽’의 철거로 상징되는 일련의 ‘동유럽 혁명’은 하나의 큰 사건이었다. 그러나 이 사건을 보면서 역사의 현장을 마주한다는 긴장감보다는 일종의 ‘기시감’을 느낀 사람들이 많았을 것이다. 200년 전의 시민혁명 또는 부르주아 민주혁명의 현장을 겹쳐 보는 시대착오적 감각을 느낀 것이다.

지난 몇 년 간 ‘역사의 종언’을 둘러싼 논쟁이 벌어졌다. 프랜시스 후쿠야마가 발표한 '역사는 끝났는가'('내셔널 인터레스트', 1989)라는 논문이 그 출발점이었다. 이 논문에서 후쿠야마는 ‘대문자의 역사History’는 종언됐다고 선언한다. 지금까지는 기원과 텔로스를 갖는 역사관이 지배해왔다. 그리스도교적 사상에 근거해 천지창조에서 구원의 완성까지를 그린 아우구스티누스의 ?신의 나라?와 헤겔에 이르기까지, 시작과 끝을 갖는 유럽적 역사철학이 주도해왔던 것이다. 그러나 ‘대문자의 역사’의 허구성이 밝혀진 지금, 역사는 무엇인지, 역사를 기록하는 것은 어떤 의미를 갖는지에 대해 새로운 답이 요구되고 있다.

이야기로서의 역사, 역사로서의 이야기

노에 게이치는 과학철학을 중심으로 언어철학, 현상학, 해석학 등의 광범위한 분야를 연구했고 그 지식을 바탕으로 역사로서의 이야기를 말한다. 그는 역사란 사실을 있는 그대로 객관적으로 기술한 기록이라고 생각하는 기존관념에 의문을 제기하며 역사에 대한 새로운 해석을 시도한다. ‘과거는 어떻게 인식되는가’ 나아가 ‘역사는 어떻게 쓰여지는가’라는 철학적 질문에 답을 제시한 것이다. 역사적 사실은 절대불변의 객관적인 것이 아니며, 인간이 그 사건을 어떻게 받아들이고 어떻게 이야기하는가라는 무수한 시선의 복합체, 즉 ‘이야기의 집성’으로 해석한다.

저자는 반실재론과 이야기론을 통해 역사를 고찰한다. 과거의 사건은 그 위로 겹겹이 쌓인 시간의 퇴적층을 통해서만 인식이 가능하다. 지각할 수 있는 사건은 퇴적층의 표면, 즉 현재라는 제한된 범위에 불과한 것이다. 그렇다면 과거는 어떻게 인식할 수 있는가. 과거는 ‘상기’라는 경험양식을 떠나서 독립적으로는 존재할 수 없다. 그러나 상기는 과거를 한 번 더 지각하는 것이 아니다. 개인의 경험 네트워크 속에서 다른 경험들과 결합되고 구조화, 공동화되어 기억된다. 기억되고 상기되는 것은, 정확하게 재현된 과거가 아니라 해석학적 변형과 해석학적 재구성이 이루어진 과거인 것이다.

또한 이야기행위를 오스틴의 언어행위와 구별하고, 경험을 재구성해서 공동체가 그 경험을 공유하는 행위로 규정한다. 완결된 형태의 이야기와 이야기행위, 가상의 산물로서 이야기(문학작품)를 구별하고, 이야기행위를 사건 그 자체의 실재성實在性을 전제로 하는 것으로 정의한다. 이러한 정의에 입각해 역사에 대한 고찰을 시도하고 있는 것이다.

후반부에서는 허구의 존재론과 의미론에 대해서도 고찰한다. 허구의 대상을 과학의 허수 같은 이론적 대상물과 동등한 개념으로 파악하면서, 과학/문학/철학의 구별도 종류의 차이가 아닌 정도의 차이로 파악한다. 문학의 독점영역으로 여겨졌던 이야기론을 철학과 과학의 영역에 적용시킬 수 있는 이론적 토대를 만들고 있는 것이다. 야나기타 구니오의 구비전승론, 해석학, 과학사에서의 역사서술, 이야기학 등의 연구성과를 바탕으로 ‘역사의 이야기론’을 여러 각도에서 고찰한다.

역사의 이야기론을 넘어

1996년 7월에 출간된 초판은 여러 의미에서 많은 반향을 불러일으켰다. 새로운 역사철학으로 긍정적 평가를 받는 한편, 일본의 역사수정주의 논쟁과 맞물려 비판의 대상이 되기도 했다. 본 개정판은 이야기론을 보강해 논점을 심화하기 위해서, 논문 2편과 ‘저자 후기’를 추가했다. 추가된 ‘저자 후기’에서는 우에무라 다다오와 다카하시 데쓰야의 비판에 간략한 반론을 펼치고 있으며, 6장과 7장에서는 한층 다듬어진 이야기론을 만날 수 있다.

노에 게이치는 앞으로 이야기론의 방법론을 역사철학에서 과학철학으로 확장해 ‘과학의 이야기론’을 구상하는 것을 목표로 하고 있다고 한다. 문학에서 역사로 다시 과학으로, 장르의 벽을 넘어 새롭게 펼쳐지는 이야기론을 기대해본다.