애록에서 │ 여성의 신체 │ 생활의 달인 │ 잠언 선생님 │ 솔직한 시여! │ 반려 가방 │ 소리 환자 │ 이불의 얼굴 │ 어머니도 하기 싫어한다 │ 눈물 자국 나이테 │ 유리수의 무한 │ 아직 오지 않은 과거 │ 전 세계의 꽃 │ 텅 빈 방의 노래 │ 맨홀인류 │ 빈 액자 │ 형식에 이르다 │ 빌라도 총독들 │ 악몽 수프 │ 칠리 콘 카르네 │ 연극 연출가의 생활 │ 도망중 │ 르네 마그리트와 샤를 보네 증후군 │ 승리의 내부 │ 애록 소설 공장 │ 죽어서도 썩지 않으려면 │ 시의 이름 │ 귀여운 할아버지 │ 노래의 입술 │ 낡은 장르 │ 소설과 시 │ 피 흘리는 특권 │ 장르 복합 관객 관람 │ 북극 │ 음식에 대한 예의 │ 안간힘 │ 않아의 프랑스 │ 여자들만의 문자 │ 인생의 최대 수치 │ 몸을 표현할 단어는 없다 │ 로저 코먼 │ 희미한 희끄무레한 희한한 │ 않아는 이렇게 말했다 │ 응급실 │ 전위 시인 │ 아버지와 아저씨의 어미 │ 똥 │ 모차르트 │ 문서인간 │ 소설을 살다 │ 아피찻퐁 위라세타쿤 감독의 <징후와 세기>에 나오는 대화 │ 안개비 내리는 4월 │ 은유 금지 │ 부활절 │ 방학 │ 글자가 되면 사라진다 │ 대웅전의 탁상시계 │ 애록에 살아요 │ 에베레스트 눈물 │ 시간 지우개 │ 여자 작가와 남자 작가의 전시 │ 사물의 영 │ 정성의 지표 │ 가려움으로 돌아온 시간 │ 희박한 나라 │ 우즈 강가에서 │ 까마득한 │ 수입된 알리바이 │ 태양왕의 의자 │ 동그라미 │ 아직 태어나지 못했다 │ 사마귀의 목소리 │ 죽음의 숙주 │ 이별을 살다 │ 질문들 │ 엄마들 │ 마녀형 시인 │ 점근선 │ 강의와 항의 │ 모음들 │ 그 여자의 부엌 │ 작가 지망생들 앞에서조차 │ 우리는 언제 이 연습을 끝내게 되나요? │ 이 휘황한 가설무대에서 │ 시의 비 │ 사랑하는 두 행성처럼 │ 시 창작 워크숍 │ 불안 우주 무한 가속기 │ 요리 동사 │ 시는 한 그루 나무 │ 지하의 고독 │ 실비아와 브라운 부인의 빵 │ 소설가 지망생 │ 정어리와 청둥오리의 이름 │ 스스로 임명한 만물의 척도 │ 마음에게 │ 피아노와 낙타 │ 혁명가의 새 직업 │ 유명한 사람과 유명하지 않은 사람 │ 사물의 말씀 │ 나만의 기린 기다리기 │ 단 한 번의 흥얼거림으로 흘러간 노래 │ ‘~이면’의 세계 │ 사라지는 장르 │ 비겁한 할머니 │머리 깎은 물고기들 │ 우리는 어느새 그녀를 다 써버렸다 │ 잊을 수 없을 땐 어떻게 해야 하나요? │ 아버지가 자란다 │ 별 주는 사람과 별 받는 사람 │ 각국의 콩 요리 │ 언젠가 이 의인화를 버릴 거야 │ 선택 │ 전화 │ 포르말린 용액 속의 공주들 │ 회원이십니까? │ DMZ 초록 │ 전쟁 없이 통일이 될까요? │ 포유류 │ 입시 │ 선생님이 밥을 사주신다 │ 처녀성과 모성 │ 북산 │ 로드리게즈와 로드리게즈 │ 리듬을 먹여 살려요 │ 신선 식품처럼 │ 침묵 생성 기계들 │ 송사 │ 모던에도 순교가 필요해 │ 타인의 잠을 지켜드립니다 │ 나나나나 │ 외할아버지의 서점 │ 뉴욕 산책 │ 설인 예티 │ 치유 좀 해드릴게요 │ 명절 │ 무서운 공동체 │ 요동 │ 편두통 │ 수치심 │ 이 세상에서 않아가 맡은 배역 │ 운명의 지휘자 │ 미나리 흔들기 │ 선생과 학생 │ KAL │ 우상 비빔밥 │ 물고기와 가족 이야기 │ 세 여자 │ 대흥사 │ 고독이라는 등뼈 │ 내 이름과 네 이름 │ 시인의 이름 │ 않아의 아내 │ 데스 메탈과 고아 소녀 │ 노인은 왜 아이가 될까? │ 영감이란 무얼까 │ 나에게도 콘솔이 한 대 있다면 │ 내 몸은 무엇으로 만들어졌는가 │ 않아의 리바이어던 │ 오만한 영어님 │ 포화 속의 레시피 │ 비굴의 장르 │ 센티멘털대왕 치세 │ 권태 │ 대담한 결심 │ 음악의 존재 │ 결혼행진곡 │ 늙은 딸들 │ 미래에의 감염 │ 2월 좀비 │ 않아는 찍히고 싶지 않다 │ 입원실 │ 품사에게도 영토가 있다면 │ 지금 그곳 │ 엄마의 뜨개질 │ 땅냄새 타법 │ 않아의 룸메이트 │ 꿈으로 들어갈 때 신는 신발 │ 단식

마지막 말

개정판에 부쳐

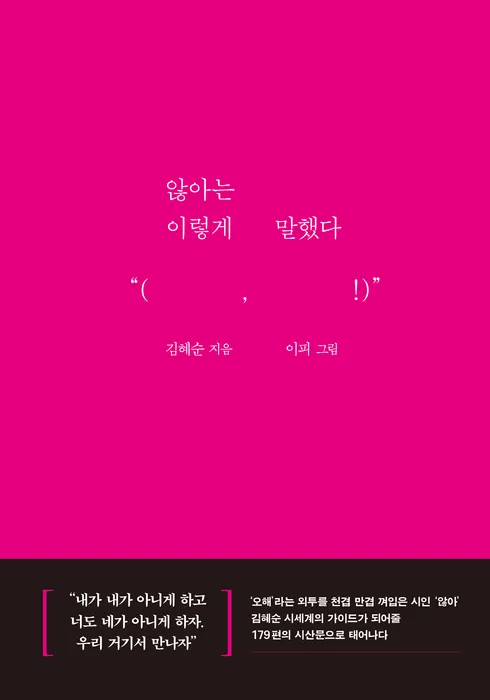

않아는 이렇게 말했다

김혜순 and other · Essay/Poem

440p

시나 산문이 아닌 장르 중간의 글로��서 김혜순 시인이 발명한 ‘시산문’이라는 명칭은 <않아는 이렇게 말했다> 이후 덜 낯선 용어가 된 듯하다. 시의 나라를 그리워하며 쓴 마이너스 시, 마이너스 산문들. 이 작품들을 연재할 당시 시인은 ‘쪼다’라는 필명을 쓰고 독자에게 자신을 짐작하지 말아달라 당부했다. 그렇게 ‘않아’라는, 도저한 부정정신이 담긴 화자를 전면에 내세워 써내려갔다. 요컨대 김혜순 시인이 이름도 장르도 벗었을 때 어떤 글들이 태어나는가가 이 책에 담긴 것이다. 시는 어떻게 만들어지는지, 시인이란 무엇을 어떻게 감각하는 존재인지, 몸으로 쓴다는 건 어떤 것인지 누군가 묻는다면 이 책의 아무 페이지나 펼쳐보라 말할 수 있다. 산문의 구체성과 시의 리듬감, 여기에 냉소와 유머가 더해지니, 뒤집어 보고 비틀어 생각하고 텅 비워 탈탈 털어보는 않아의 작업이 전위적이라기보다 땅에 발 디딘 ‘바로 이곳’의 이야기로 느껴진다. 그러므로 이 책은 무엇보다 ‘시는 어렵다’라고 생각하는 독자에게 가장 맞춤한 첫 책으로 권할 수 있겠다. 사이사이 놓인 이피의 강렬한 그림은 않아의 말들에 묘한 해방감을 더한다.

Where to buy

본 정보의 최신성을 보증하지 않으므로 정확한 정보는 해당 플랫폼에서 확인해 주세요.

Author/Translator

Comment

6Table of Contents

Description

“내가 내가 아니게 하고 너도 네가 아니게 하자.

우리 거기서 만나자”

‘오해’라는 외투를 천겹 만겹 껴입은 시인 ‘않아’,

‘한국시의 최전선’ 김혜순 시세계의 가이드가 되어줄 179편의 시산문으로 태어나다

『않아는 이렇게 말했다』

시나 산문이 아닌 장르 중간의 글로서 김혜순 시인이 발명한 ‘시산문’이라는 명칭은 『않아는 이렇게 말했다』 이후 덜 낯선 용어가 된 듯하다. 시의 나라를 그리워하며 쓴 마이너스 시, 마이너스 산문들. 이 작품들을 연재할 당시 시인은 ‘쪼다’라는 필명을 쓰고 독자에게 자신을 짐작하지 말아달라 당부했다. 그렇게 ‘않아’라는, 도저한 부정정신이 담긴 화자를 전면에 내세워 써내려갔다. 요컨대 김혜순 시인이 이름도 장르도 벗었을 때 어떤 글들이 태어나는가가 이 책에 담긴 것이다.

이것을 시라고 하면 시가 화냅니다. 이것을 산문이라고 하면 산문이 화냅니다. 시는 이것보다 높이 올라가고, 산문은 이 글들보다 낮게 퍼집니다. 이것은 마이너스 시, 마이너스 산문입니다. 이것을 미시미산(未詩未散)이라고 부를 순 없을까, 시산문(Poprose)이라고 부를 순 없을까, 시에 미안하고 산문에 미안하니까. 이것들을 읊조리는 산문이라고, 중얼거리는 시라고 부를 순 없을까, 생각했습니다. 나는 시로 쓸 수 있는 것과 산문으로 쓸 수 있는 것이 다르다고 생각해왔습니다. 그러나 이번엔 그 두 장르에 다 걸쳐지는 사이의 장르를 발명해보고 싶었습니다. 이 글은 나를 관찰하면 할수록 불안이 깊어지는 사람이 쓴 글입니다. 권태와 고독이 의인화된 사람이 된 그 사람이 쓴 글입니다. 그 사람을 나라고 불러본 사람이 쓴 글입니다. 이 글들은 장르 명칭이 있는 것이 아니라 저멀리 존재하는 미지의 나라, 애록(AEROK)에서 가장 멀리 있는 별자리, 생각만 해도 현기증나는 그 멀고먼 나라, 시의 나라를 그리워하면서 쓴 글입니다. 시 같은 것도 있고, 산문시 같은 것도 있고 단상 같은 것도 있습니다. 소설을 쓰는 마음으로 시를 쓴다는 김수영의 말, 산문을 쓸 때도 자신은 시인이라는 보들레르의 말 사이의 길항을 붙들고 쓴 글입니다. 쓰는 동안에 거룩함이라는 쾌락, 연민이라는 자학, 건전함이라는 기만에만은 빠지지 말자고 다짐했습니다.

_433쪽, 「마지막 말」에서

여성으로 태어나 시를 쓰고 시쓰기를 가르치는 선생이기도 한 ‘않아’, 그가 사는 나라의 이름은 ‘애록(AEROK)’이다. ‘KOREA’를 뒤집어 쓴, 불안과 고독과 권태로 그득한 그곳은 “정치가가 트럭 연설대에서 연설을 한다./ 정치가의 머리 위에는 그의 이름이 적힌 플래카드가 나부끼고 있다./ 제 이름을 적어놓느라 우리의 하늘과 벽을 제일 많이 더럽히는 사람들이다./ 제 이름을 외치느라 우리에게 제일 많은 소음 공해를 일으키는 사람들이다./ 우리에게 구걸하고서는 곧 우리를 억압한다.”(「비굴의 장르」) 제도와 의례의 부조리와 폭력성으로 팽창해 있고 도처에는 아픈 죽음들이 스며 있다. “이 나라는 부끄러운 나라야./ 부끄러울까봐 부끄러운 짓을 하는 나라야”(「KAL」)라는 구절은 낯설지 않아 더 씁쓸하게 박힌다. 그런 애록에는 이제 “시는 사라지고 넘치는 센티멘털과 포즈가 남았다./ 시는 사라지고 시의 효용, 시의 쓰임, 시의 이용만 남았다./ 시는 사라지고 시인 되기 프로젝트 가동만 남았다.”(「사라지는 장르」) 않아는 주로 ‘마녀형 여성시인’으로 분류된다. “무녀형 여성시인, 창녀형 여성시인, 소녀형 여성시인” 등등이 있다. “여성을 여성의 언어로 말하는 것은 참으로 어려운 일”이라고 않아는 생각한다. “여성의 언어가 따로 없으니까. 남성시인들이 쓰는 언어를 그대로 가져다가 요리조리 회를 떠서 사용해야 하니까. 익힌 것을 날것으로 되돌리는 일이 어디 쉬운 일이겠는가. (…) 그러기에 여성시인은 늘 새로 시작해야 한다. 자신의 시를 시 장르의 확산에 바쳐야 한다.”(「마녀형 시인」) 이렇듯 『않아는 이렇게 말했다』는 오해받는 장르를 쓰는 오해받는 존재로서 않아가 남긴 어록이자 이 세계에 대한 투쟁의 기록이다.

“인간적이고, 정상인이고, 현대인이고, 애록인이라는 층위에서 뛰어내려보려고” 않아가 선택한 ‘쓰기’란, ‘시’란 무엇일까. “각자의 우주에 각자가 있으려고./ 영혼이 되려고”(「언젠가 이 의인화를 버릴 거야」) 하는 일에 정의가 있을 수 있을까. 다 말할 수 없고 불완전하고 비밀스럽기도 한 것들에 대해 써내려간 않아의 ‘읊조리는 산문, 중얼거리는 시’들을 읽다보면 자연스레 김혜순 시인의 문학관과 세계관이 짐작 가는 바이다.

시는 시인이 자신에게 기생하는 리듬을 벗어버리려 하는 몸부림.

존재의 방식이 아니라 결핍의 방식으로.

시인은 의미도 메시지도 없는 그 영원한 헐벗음인 음악을 마지못해 먹여 살리는 사람.

시인의 분신이지만 시인은 자신의 분신인 줄도 모르는 그것.

늘 헛기침하는 그것. 늘 시인의 영혼을 벌거벗기는 그것.

(그러나 그것이 없으면 시인은 시를 시작하지도 못하네.)

_312쪽, 「리듬을 먹여 살려요」에서

문학은 본래적으로 솔직하지 않다.

시는 언어의 관습적인 사용에 대한 거짓말이며

소설은 현실의 관습적인 사용에 대한 거짓말이다.

어쩌면 작가는 우리가 사라지면 거짓말만 남으리라는 것을 아는 사람이다.

(…)

시를 쓴다는 것은 아무것도 없는 것을 바큇살 가운데에 둔 것처럼 망각의 기계를 전속력으로 돌려보는 행위다. 실용적인 잣대로 판단하면, 아무짝에도 쓸모없는, 이야기의 재료로 삼을 수도 없는 저 부재를 돌려보는 행위다.

_23~24쪽, 「솔직한 시여!」에서

어쩔 수 없이 세상의 모든 문학적 내용은 불완전하고, 미완성이고, 비밀이다. 그 미완성인 비밀을 형식이라는 보이지 않는 틀이 받들고 있다.

그럴 때 텍스트는 하나의 비장소가 된다. 고독과 권태가 안개처럼 흐르고, 전쟁이 피 흘리며 허공이 소리치며, 광기가 귀신처럼 흐르고, 죽음이 비상하며, 기쁨이 지저귀고, 비애가 혼자 먹는 밥상처럼 초라하고, 파도가 하늘을 달리고, 침묵이 상처 입은 가슴처럼 쓰라리고, 빛의 목소리가 들리고, 죽음이 베푼 아름다움과 두려움에 들려 스러지는 하나의 비장소가 된다.

(…)

그러나 독자를 많이 얻기 위한 시는 이와 다르다.

형식이 아니라 내용, 시적 자아의 부단한 정서적 흘러넘침이거나 촌철살인의 아포리즘. 너무 많이 존재하는 시적 화자의 비애와 센티멘털. 거기서 번져나오는 위장된 성스러움, 그러나 한 꺼풀 벗겨보면 참을 수 없는 나르시시즘으로 떨리는 살들.

순진함이라는 그 허영심.

_51~52쪽, 「형식에 이르다」에서

시는 어떻게 만들어지는지, 시인이란 무엇을 어떻게 감각하는 존재인지, 몸으로 쓴다는 건 어떤 것인지 누군가 묻는다면 이 책의 아무 페이지나 펼쳐보라 말할 수 있으리라. 산문의 구체성과 시의 리듬감, 여기에 냉소와 유머가 더해지니, 뒤집어 보고 비틀어 생각하고 텅 비워 탈탈 털어보는 않아의 작업이 전위적이라기보다 땅에 발 디딘 ‘바로 이곳’의 이야기로 느껴진다. 그러므로 이 책은 무엇보다 ‘시는 어렵다’라고 생각하는 독자에게 가장 맞춤한 첫 책으로 권할 수 있겠다. 사이사이 놓인 이피의 강렬한 그림은 않아의 말들에 묘한 해방감을 더한다.

K22pingMomentum

5.0

시산문 이게 바로 내가 원하는 거였어…….

nana

3.0

‘낭떠러지에 서 있는 사람에게는 모두가 까마득하게 어려운 일이다. 무한 지경이 바로 발아래 있다. 우리 몸은 안개나 바람, 나무와 햇볕 혹은 타인 같은 것들은 허공에 두지만 이 발바닥만큼은 땅에 둔다. 그런데 이 발바닥이 땅과 불화하다니.’

jude

4.0

시도 아니고 산문도 아닌, 그러나 시이면서 동시에 산문인 ‘않아’의 기록. 부정과 부재를 통해서 간신히 존재할 수 있는 사람만이 쓸 수 있는, 그렇게 남김없이 ‘시하는’ 이야기.

heyyun

3.5

케록에서 않아가 하는 말이라니. 적기만 해도 좋잖아. 얼마나 깊고 얼마나 슬프고 얼마나 행복한 삶을 사는 사람일까?

조니뎁

1.5

...

Please log in to see more comments!