정환

インランド・エンパイア

平均 3.6

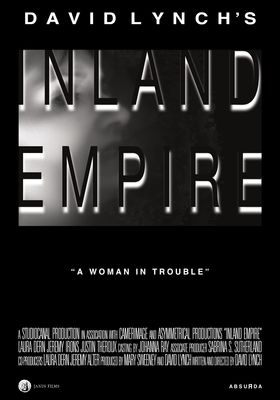

“나라는 존재 자체가 사라질 것만 같았던 불안함이 가득한 시절, 정의를 내리기 모호해진 것들 앞에 선 내가 어떻게 살아야 하는지, 사라져가는 것들 앞에서 아무것도 하지 못하고 그저 두려워만 할 때, 내게 악몽이 찾아왔다. 그 무엇도 확정 지을 수 없는 이 불안한 세계에서 밀려오는 근원적인 공포는 과연 사라지는 것들 사이에서 확립해야만 하는 나의 정체성.” 그리 어렸을 때는 아니었을 때, 영화를 한창 좋아했던 그 시절에 보았던 몇몇 편의 영화들은 잊혀지지 않은 채로 다시 보고야 말겠다는 다짐을 오랫동안 품고 있었다. 그 어린놈이 뭘 알고서 그 영화들을 좋아할 수나 있었을까. 때에 맞는 농사가 있다. 때에 맞는 말이 있다. 영화도 그랬다. 영화는 개인에게 마땅히 봐야 할 때가 있다. 나의 꿈에 대해 흔들리던 시절에 “와이키키 브라더스”를 보게 되었고, 스무 살 나 홀로 떨어져 독립하던 시절엔 나를 꼭 닮은 “마녀 배달부 키키”가 찾아왔다. 아직 키도 다 자라지 않았던 옛날의 나를 향해 칭찬할 점은, 영화마다 내가 보아야 할 때를 잘 판단할 줄 알았다는 것이었다. 싫은 데는 분명한 이유가 있지만 좋은 데는 특별한 이유가 없었다. 그럼에도 나는 내가 좋아하는 영화들의 이유를 찾고 싶었다. 내 마음을 앗아간 영화들의 특징을 집요하게 파고들었다. 입시를 준비하며 보았던 부뉴엘 영화(“트리스타나”)가 왜 이리도 내 마음을 앗아갔는지를 그 이유를 찾지 못한다면 그저 좋아해야만 될 것 같았다는 느낌을 지우지 못할 것 같았다. 난 좋아하는 이유조차 모르고 좋아해야 하는 것이 싫어 그 이유를 찾을 때까지 내 기억 속에서 인정하지를 않았다. 나에겐 여전히 숙제 같은 영화들이 많이 남아있다. 그렇기에 나는 지금 싫은 영화에게 왜 싫은지를 설명하는 방법보다, 내가 좋아하는 영화에게 왜 그토록 좋아하는지를 설명하는 방법을 기르고 있어야 했다. 알랑 레네의 “당신은 아직 아무것도 보지 못했다”와 아사야스의 “클라우즈 오브 실스마리아”, 그리고 데이비드 린치의 “인랜드 엠파이어” (혹은 “멀홀랜드 드라이브까지)는 내가 기필코 풀고야 말겠다는 숙제와도 같은 영화였다. 이 세 영화는 공통점이 있다. 모두 연극과 영화, 현실의 경계를 허문 작품이다. 죽음과 삶에 대한 끊임없는 모티프가 러닝타임 내내 움직이고, 그리고 무엇보다 내가 너무도 좋아하면서 그 이유조차 쉽게 말하지 못했다는 것이었다. 우리의 의식이 어떤 방식으로 작동하는지는 모르겠지만, 이 영화는 우리가 생각하는 모든 것들을 담은 영화다. 가장 많은 것을 담은 동시에, 아무것도 담지 않은 영화다. 무엇 하나 채워지지 않은 듯한 영화의 빈 공백들을 온전히 우리의 몫으로 돌린 영화다. 깨어있길 원하는 관객에게 무책임한 게으른 영화이자, 게으른 관객을 움직이게 만들기 위해 깨어있는 유일한 악몽이다. 이 매듭과도 같은 악몽을 만든 이는 꿈의 논리를 가장 완벽하게 이해하고 있는 사람이 분명해 보인다. 그 무엇도 확정 지을 수 없는 이 불안한 세계에서 밀려오는 근원적인 공포는 과연 사라지는 것들 사이에서 확립해야만 하는 나의 정체성이다. 이들은 모두 사라지는 것을 두려워한다. “클라우즈 오브 실스마리아”에서 마리아가 시그리드로 대표되는 젊음이 사라지는 것을 두려워했고, “인랜드 엠파이어”에서의 “니키”는 내가 알던 이 세상에서 사라지는 것만 같은 본인의 정체성이 그랬듯, 이 세 영화는 사랑과 죽음, 젊음과 명성, 영화와 연극, 꿈과 현실들을 모두 한데 어우르며 결국 사라지는 것을 두려워하지 말라고 말한다. 내가 좋아하는 것에 대하여 그 이유를 찾는 것이 이리도 중요했던 까닭은, 그 이유조차 말하지 못하는 나의 상황이 나는 그 무엇도 제대로 단언할 수 없는 이 세상에서 제대로 알지도 못한 채 잃고만 있는 우리에게 무엇 하나 단언할 것을 찾으려는 행위가 우리에게는 필요할 것만 같았기 때문이었다. 내가 좋아하고 하고 싶은 일들을 하는데, 그 이유를 말하지도 못할 때마다, 나라는 존재 자체가 사라질 것만 같았던 불안감이 가득했다. 정의를 내리기 모호해진 것들 앞에 선 내가 어떻게 살아야 하는지, 사라져가는 것들 앞에서 아무것도 하지 못하고 그저 두려워만 할 때, “인랜드 엠파이어”를 비롯한 세 편의 영화는 그렇게 내게 다시 찾아왔다. 실은, 내가 그들을 찾아갔다.