JE

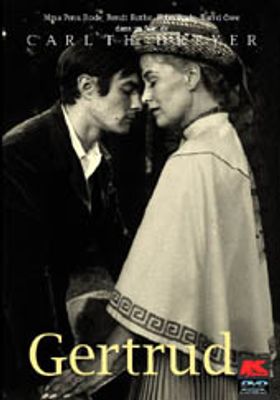

ガートルード

平均 4.0

2024年04月13日に見ました。

미니멀하지만 입체적인 공간에 납작하게 위치한 사람들, 회화적이면서도 어쩐지 부자연스러운 구도, 아득할 정도로 대비적인 현실과 추억의 명암, 또 그 추억이라는 플래시백이 문득 끼어드는 리듬, 무엇보다 감정적 상호작용에도 불구하고 기괴하다 싶을 정도로 서로 마주하지 않는 시선. 그런 요소들이 어우러지며 영화의 공간, 인물, 감정을 비현실적 내지 초현실적으로 만들어버리는 것만 같았다. 사실 어휘가 부족해서 마땅한 표현이 떠오르진 않는데, 비현실이나 초현실이라기보단 어떤 이질적인 현실, real과는 유리된 세계의 감각이었다. 무언가 질감이 느껴지지만 굉장히 단순화되고 외부와 단절적이면서 차폐적인 시공간. 그러나 그게 부정적이지 않고, 외려 기이한 정념을 이끈다. 그래서인지 이상하게도 홍상수 영화가 떠오르기도 했다. 앞서 언급한, 구상과 추상을 절묘하게 공존시키는 듯한 모든 요소들도 그렇지만, 특히 게르트루드가 호숫가에서 내연남 에를란드와 밀회를 나누고 떠나는 장면이 기억에 남는다. 이때 카메라는 이동하는 두 남녀를 끝까지 쫓지 않고 호숫가에 자리한 비너스(?) 조각상을 잠시 비추며 멈춘다. 마치 이들의 (에로스적인) 사랑을 말하면서도 불륜의 풍경을 조소하는 것 같은 느낌마저 드는데, 명료하게 의미화되지 않고 얼마간 위트까지 머금어 보이는 사소한 숏의 움직임마저 홍상수의 스타일을 연상케 했다. 심지어 게르트루드라는 인물 자체도 마찬가지다. 게르트루드는 "사랑"이란 말을 연신 내뱉으며 그녀를 사랑하(했)거나 그녀가 사랑하는 세 남자 사이를 떠돈다. 그런데 다분히 이상적이기도 한 그녀의 '사랑' 때문인지는 몰라도, 사랑에 대한 끊임없는 역설과 갈망에도 불구하고 그 단어의 추상성만 현상될 뿐이다. 결국 영화는 이들 사이를 미묘하게 헛도는 게르트루드와 언어를 통해 감정적인 미로를 만들어낸다. 이는 홍상수 영화에서 종종 마주하는 풍경이 아닐까. 고독을 자처하는 한편 그로써 자기 완성에 이르겠노라는 엔딩 속 게르트루드의 모습 역시 (결은 다소 달라 보이지만) 홍상수 영화 속 여성들의 실존을 언뜻 닮아 보인다. 기묘한 시공간 속 기묘한 사랑, 도덕, 실존. 아름다움과 쓸쓸함. 지나치게 홍상수를 말하긴 했지만, 단조로운 표면에서 복잡한 정념을 끄집어내고 흐트려놓으며 이상한 숭고에 이르는 <게르트루드>는 (상투적이지만 드레이어의 영화에 어울리는 표현이니만큼 반복하면) 정말 초월적인 심상의 영화다.