하얀너구리

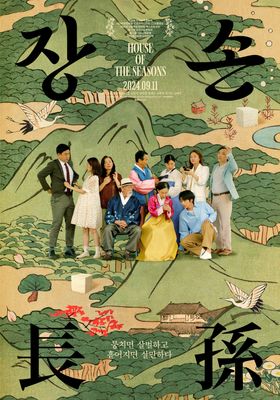

장손

평균 3.7

2024년 09월 12일에 봄

말녀에서 혜숙 옥자로 미화로부터 늘봄에 이르기까지 여성들이 이름을 획득하는 동안 낡고 오래된 것들은 먼길을 돌아 마침내 퇴장한다. 오말녀, 일단은 사람이다. 아마도 오씨 집의 막내 딸로(또는 다음만큼은 아들을 기대하는 마음으로) 사람의 이름으로 짓기엔 너무나 박정하다. 이 시대에 태어난 여인들이 대체로 그러하듯 남성의 보조적인 역할을 맡았기에 좋은 이름을 하사 받는 것이 허용되지 않았다. 같은 세대의 남성인 '승필'만 보아도 굉장히 번듯한 이름이다. 이 영화는 결국 한국, 좁게는 경상도라는 국내에서 가장 전통성 보수성이 강한 지역에서 여성들이 자신의 정체성을 획득하기 위한 장구한 투쟁기처럼 보인다. 말녀는 한글 교육조차 못받은 그야말로 가축이었고 혜숙은 부모에게 믿고 맡긴 월급을 고스란히 장손 조카에게 뺏기게 생겼고 미화는 폭염에도 에어컨 바람도 못 쐬고 제사 음식을 만들다 그거 하나 주워 먹었다고 타박을 받는다. 경상도라는 지역성과 이 집안의 특수성이 기인하기 했지만 한국 사회에서 크고 작은 불합리한 가부장적 정서와 사회 분위기에 한 번이라도 질식해본 이는 이 영화에 핍진함에 공감하지 않을 수가 없을 것이다. 이 영화는 결국에는 세대를 거쳐 반복되는 여성에 대한 착취와 폭력을 고발하고 있기에 현 시대의 문화적 조류인 여성주의를 표방하고 있다. 영화 내내 이어지는 가부장적 질서와 남성성을 풍자하고 야유하고 있다. 그럼에도 이 영화가 일방적으로 남성을 포악무도한 가해자로 묘사하고 있는 것은 또 아니다. 남성 또한 이런 불합리하고 비이성적인 전통사회의 피해자인 것이다. 장남인 태근은 그가 한 밤중 목놓아 울던 것 처럼 아버지가 시키는 대로 모두 한 사람이다. 법대 진학과 사진관 운영 두부공장까지 지엄하신 아버지의 지시대로 모두 했음에도 불구하고 그는 여전히 고통받는 자이며 아버지와의 사이가 골아 있다. 장손인 성진은 배우의 꿈이 있고 여전히 그의 필살을 다하고 있음에도 불구하고 졸지에 두부공장을 물려 받게 생겼다. 큰고모 혜숙의 남편은 성진의 졸업식에 대신 참석하려 하다 사고를 당해 아직도 몸져 누워 있다. 두부 만드는 김씨 집안에 장가온 그는 처음부터 두부를 만드는 것이 꿈이었을까 조카의 졸업식에 가겠다고 한것은 본인이었겠으나 그가 이 집안의 사위가 아니었다면 그리고 이토록 별난 가족주의 사회의 압박이 아니었다면 그런 일이 일어나지 않았을 것이다. 가장 어르신인 승필은 그야말로 한국의 근현대사를 대변하는 존재이다. 왜정 때 태어나 아직도 일본어를 잊지 않았고 한국 전쟁의 동란에서 가족을 모두 잃었다. 그가 전통과 핏줄에 집착하는 이유도 바로 한국이라는 나라의 역사적 곡절에 있다고 상기해보면 그 누구도 쉽사리 미워할 수가 없을 것이다. 가부장적 전통에서는 여성들은 꿈을 꾸는 것이 허용조차 되지 않았다면 남성은 꿈은 곧 부모가 점지해준 꿈이었다. 선대에 의해서 목표와 방식이 확정된 삶이 아예 어떠한 것도 허용되지 않은 여성들보다 더 힘들고 고통스러웠겠냐만 단순히 남성을 전통 사회의 승자라고 하기엔 무리가 있고 본작은 그 부분을 너무나 정확하게 찌르고 있다. '나무의 뿌리가 너무 크고 단단하면 주위의 풀이 자라지 못한다' 할머니의 탄식은 결국 넓게는 국가와 세대 지역 좁게는 이 김씨 집안을 향하고 있다. 돈많은 남성과 결혼에 성공하여 집안에서 유일하게 팔자를 고친 차녀 옥자가 이질적으로 느껴지는 이유다. 옥자는 이 뿌리 깊은 나무의 그늘에서 벗어나 마침내 풀과 꽃을 피운 경우다. 그녀의 딸은 이 집안을 외부의 시선으로 보았을 때 얼마나 우스꽝스러운지 묘사하는 관찰자다. 외국에서 자란 설정으로 보이는 그녀는 장례식장에 배꼽티에 염색 머리로 등장해 불경스럽게도 할머니의 영전 앞에서 사촌오빠와 손인사를 하는 여유까지 보인다. 어디 그뿐인가 엄마와 이모의 곡소리에 웃음을 터뜨리는가 하면 부조금 정산에서 엎드려 누워 돈을 받으며 발목까지 리드미컬하게 흔든다. 외국물 먹은 그녀에게 한국 사회의 전통성, 경상도 김씨 집안의 내력은 그저 촌극일 뿐이다. 이제는 정말 모든 것을 종결할 때이다. 승필은 두부공장으로 향하는 발걸을 반대로 돌려 선산이 있는 곳으로 향한다. 한번에 발을 떼는 것이 아니라 조금씩 조금씩 하지만 끝없이 그대로 쭉 나아간다. 굴곡진 역사와 시대와 합치되지 않은 오래된 것들과는 이제는 작별을 고할 차례다. 겨울의 폭설이 끝나면 이제는 봄이다. 말녀에서부터 시작한 집안의 세가 늘봄에 이르렀다. 시대는 더이상 겨울을 원하지 않는다.