1부

석류 /모래 /아름다움 /보풀 /예보 /벤치 /기본 /두꺼비와 나 /여우 /오월 /동물원 /여분 /같은 /악수 /나를 /중계천

2부

아홉 살 /환승 /승강장 /티브이 /모형 /계속

3부

개처럼 /렌트 /옆구리를 긁다 /케빈 카터 /살의를 느꼈나요? /어째서 /하얀 /익스프레스 /첫 밥솥 /멍 /대신 /동시에 /뒷면 /가방 /비극 /그래서 그랬다 /복성루 /예의 /보일러실 /만진다 /다음 돌 /별로

4부

가장 남쪽 /룸메이트 /노래의 일 /빨간

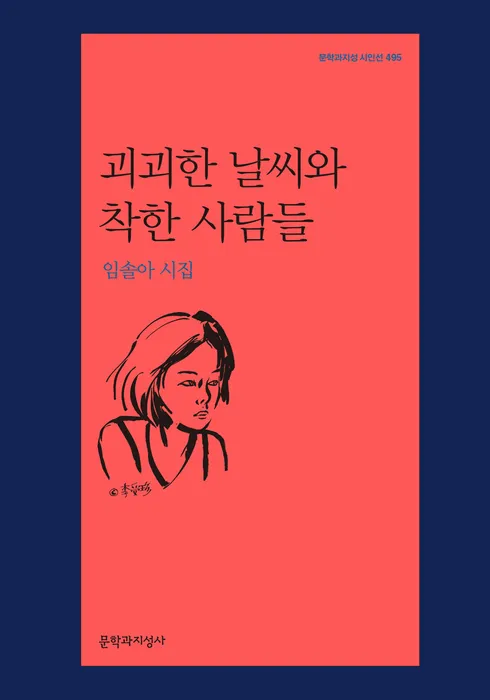

괴괴한 날씨와 착한 사람들

임솔아 · 시

124p

![[운영] <만약에 우리> 1000 캐시백_보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/T2XWO8sp57dxThcuH2WbGw.jpg?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKdmNIUnpJanBiSW1KbklsMHNJbkFpT2lJdmRqSXZjM1J2Y21VdmNISnZiVzkwYVc5dUx6STFNRE01T0RVNU1URTFNakV5TmpZaWZRLmxRUnhKZDJxUi1vYVdHcjR4bzFFS3dJRVJxM3pGemZTeWVKemlqRkxSbmM=)

![[운영] <만약에 우리> 1000 캐시백_보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/NCIXGDs3-yKIR6aK2qBkNw.jpg?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKdmNIUnpJanBiSW1KbklsMHNJbkFpT2lJdmRqSXZjM1J2Y21VdmNISnZiVzkwYVc5dUx6ZzJNak00T1RBME5qRTBOelV5TXlKOS5YT2NoLXpsZUsyanl2OFRuWVJGUm80Q2tKWU04OGpQVko0OXhNOTZnRHlN)

문학과지성 시인선 495권. 임솔아의 첫번째 시집. 시인은 2013년 중앙일보신인문학상 시 부문으로 등단한 후, 2015년 제4회 문학동네 대학소설상을 수상하며 장편소설 <최선의 삶>을 출간한 바 있다. 현재 시와 소설을 함께 쓰고 있다. 첫 장편소설을 통해 가출 청소년들이 마주한 사회와 그들 사이의 갈등, 폭력 등을 단호한 시선으로 풀어냈던 임솔아는 이번 시집에서도 날카롭고 예민한 감각을 덤덤하게 표현해냈다. <괴괴한 날씨와 착한 사람들>에는 불합리함과 폭력으로 얼룩진 세상 속에서 차마 적응하지도, 타협하지도 못한 채 놓여 있는 나와 그 내면을 들여다보는 시편들이 다수를 이룬다. 이에 더해 세상을 객관적으로 인식하고 나아가 한 발 한 발 내 안의 갈등들을 풀어가려는 시도를 담은 시들은 글로써 메시지를 전달하고자 하는 시인의 의지를 충실히 담아냈다.

구매 가능한 곳

본 정보의 최신성을 보증하지 않으므로 정확한 정보는 해당 플랫폼에서 확인해 주세요.

저자/역자

코멘트

100+목차

출판사 제공 책 소개

나를 이야기하는 담대한 관찰의 기록,

더 나은 나를 만들어가려는 시인의 첫 걸음

임솔아의 첫번째 시집 『괴괴한 날씨와 착한 사람들』이 문학과지성사에서 출간됐다. 시인은 2013년 중앙일보신인문학상 시 부문으로 등단한 후, 2015년 제4회 문학동네 대학소설상을 수상하며 장편소설 『최선의 삶』을 출간한 바 있다. 현재 시와 소설을 함께 쓰고 있다.

첫 장편소설을 통해 가출 청소년들이 마주한 사회와 그들 사이의 갈등, 폭력 등을 단호한 시선으로 풀어냈던 임솔아는 이번 시집에서도 날카롭고 예민한 감각을 덤덤하게 표현해냈다. 『괴괴한 날씨와 착한 사람들』에는 불합리함과 폭력으로 얼룩진 세상 속에서 차마 적응하지도, 타협하지도 못한 채 놓여 있는 나와 그 내면을 들여다보는 시편들이 다수를 이룬다. 이에 더해 세상을 객관적으로 인식하고 나아가 한 발 한 발 내 안의 갈등들을 풀어가려는 시도를 담은 시들은 글로써 메시지를 전달하고자 하는 시인의 의지를 충실히 담아냈다.

지옥 같은 별, 나를 둘러싼 세상에

남겨진 나와 또 다른 나

이곳을 떠나본 자들은

지구가 아름다운 별이라 말했다지만

이곳에서만 살아본 나는

지옥이 여기라는 걸 증명하고 싶다

나를 여기에 둔 채 나는

저곳으로 다시 빠져나가서

―「아름다움」 부분

창문을 열면 창 안에 서서 창문을 세어보는 나를 볼 수 있다. 알알이 유리가 빛나고 있다. 불을 끄면 창밖에 서 있는 나와 창 안에 서 있는 내가 함께 사라질 수 있다.

―「석류」 부분

이 시집의 화자에게 이 세상은 아름다움과는 거리가 멀다. 다른 사람들에겐 “아름다운 별”이지만, 나에게는 곧 “지옥”일 뿐이다. “기린에 기린이 없”고, “지구에 지구가 없”고, “사람에 사람이 없”는 갖은 모형/가짜들이 가득한 세계 속에서 나 역시 “사람 같은 모형”, 사람이되 사람이 되지 못한 채로 세계 속에 놓여 있다.

이러한 현실에서 화자는 자신과 세계 속의 자신을 분리함으로써 ‘나’를 구성하고 있는 세계를 인지한다. 즉, 나와 내 주위를 둘러싼 세계와의 간극을 확인하고, 객관화하는 과정을 통해 세상 속 자신의 상황을 파악하는 것이다. 이를 위해 임솔아는 “창문” “액자” “사진” “티브이” 등 몇몇 단어들을 끌어들인다. 창 안의 ‘나’가 창밖의 ‘나’를 보고, 바다를 액자에 걸고, 그 “바다에 가라앉는 나”를 지켜보는 등 시적 화자의 행동은 내가 속한 세상을 재현하면서, 그 밖에 또 다른 ‘나’를 위치시킴으로써 정해진 틀 안의 나를 관찰하도록 한다. 이 몇 가지 장치를 활용한 시쓰기는 갈등과 폭력이 난무한 세상에서의 나(모형으로서의 나)와 그것을 바라보는 나를 차분히 분리해내고 있다. “나를 여기에 둔 채” “나는/저곳으로 다시 빠져나”감으로써 사회의 울퉁불퉁함을 명확히 바라보되 무던한 표현들로 시를 채우는 것이다.

“나는 죽었구나 그랬는데

사라지고 있는데

살 것 같다.”

종종 착한 사람 같다는 말을 듣는다.

[……]

나의 선의는 같은 말만 반복한다. 미래 시제로 점철된 예보처럼 되풀이해서 말한다.

선의는 잘 차려입고 기꺼이 걱정하고 기꺼이 경고한다. 미소를 머금고 나를 감금한다.

창문을 연다. 안에 고인 괴괴한 날씨와 착한 사람들을 창밖으로 민다.

오늘 날씨 좋다.

―「예보」 부분

저 쥐 좀 봐, 누구는 잉어 같고 누구는 쥐새끼 같겠지.

사람들을 따라갈수록 나는 거짓말이 되어가.

[……]

바닥까지 가라앉고 나서야 시체는 다시

물 위로 떠오른다고 한다. 나는 의자들과 함께 젖었고 드디어 걸어갔다.

―「중계천」 부분

임솔아가 세상을 인식하고, 그 세상과 자신 사이의 갈등을 이해하고 인정하는 과정에는 그에 대한 행동이 뒤따른다. 날씨 예보처럼 충분히 예상할 수 있는 이야기만 되풀이해서 말하던 ‘나’, “종종 착한 사람 같다는 말을 듣”던 ‘나’는 창문에 갇혀 있었던 셈인데, 이제 그 창문을 열고, 그 안에(화자의 내면에) 고여 있던 “괴괴한 날씨와 착한 사람들을 창밖으로” 밀어내는 것이다. 사람들이 착한 사람이라고 부르는 사람이지만 창문을 열어 들여다보면 같은 말만을 수동적으로 반복하는 내가 있고, 결국 내가 아닌 나를 밖으로 (착한 사람들과 함께) 밀어냄으로써 나는 내가 될 수 있다. 세상의 호의적인 평가에 타협하지 않음으로써 나는 내가 된다.

이 같은 화자의 적극적인 행동은 시집에서 다른 방식으로 여러 번 등장하는데 결국 하나의 이야기로 모아진다. 얼룩진 흰 티셔츠에 치약을 묻혀 얼룩을 지우고(「기본」), “바다에 가라앉”아 부식되어버린 나(「아름다움」)는 “불가능을 보여주는 서커스 단원이 되고” 싶고, “잉어를 따라 헤엄쳐가는 쥐처럼 숨을 거스르고 싶”다며, “드디어”(「중계천」) 걸어간다. 세상의 부조리를 인식하는 데에서 나아가 다시 걸어 나가는 화자의 모습은 지옥 같은 세상을 아주 작은 움직임으로 계속해서 바꿔가겠다는 어떤 의지를 상상케 한다. 특히 시집의 뒤표지에서 “젠더, 나이, 신체, 지위, 국적, 인종을 이유로 한 모든 차별과 폭력에 반대”한다는 임솔아 시인 자신의 강력한 목소리와 같이 읽는다면, 시집 안의 화자와 시집 밖의 시인이 내고 있는 명확한 메시지를 확인할 수 있다. 개인의 행동이 모든 것을 바꾸지 못하더라도, 이 세계 속에서 내 안의 구김을 해결하고, 어떻게 살아갈지를 결정하는 과정의 시작을 이 시집은 보여주는 셈이다.

줄리의 선택

4.5

이렇게 달콤한데, 중얼거리며 곰팡이 낀 잼을 식빵에 발라먹던 엄마처럼 이렇게 멀쩡한데, 중얼거리며 유통기한 지난 우유를 벌컥벌컥 마시던 엄마처럼 죽고싶다는 말이 솟구칠 때마다 밥을 퍼서 입에 넣었다.

진태

4.0

잊고 있던 꽃무늬 원피스가 잡혔다. 어떻게 이런 걸 입고 다녔을까 의아해하다 의아한 옷들을 꺼내 입어보았다. 죽어버리겠다며 식칼을 찾아 들었는데 내 손에 주걱이 잡혀 있던 것처럼 그 주걱으로 밥을 퍼먹던 것처럼 밥 먹었냐, 엄마의 안부 전화를 끊고 나면 밥 말고 다른 얘기가 하고 싶어진다. 나는 이제 아무거나 잘 먹는다. 잊지 않으려고 포스트잇에 적었지만 검은콩, 면봉, 펑크린, 8일 3시 새절역, 33만 원 월세 입금, 포스트잇을 어디에 두었는지 잊었다. 까맣게 잊어버린 검은콩이 냉장고에 있었다. 썩은 내를 풍기는 검은콩엔 왜 싹이 돋아 있는지. 이렇게 달콤한데, 중얼거리며 곰팡이 낀 잼을 식빵에 발라 먹던 엄마처럼 이렇게 멀쩡한데, 중얼거리며 유통기한 지난 우유를 벌컥벌컥 마시던 엄마처럼 죽고 싶다는 말이 솟구칠 때마다 밥을 퍼서 입에 넣었다. 엄마도 나처럼 주걱을 잡았을 것이다. 눈을 뜨자마자 엄마는 매일 주걱부터 찾아야 했을 것이다. 밥맛은 어째서 잊힌 적이 없는지 꽃들의 모가지가 일제히 햇빛을 향해 비틀리고 있는지 경이로움은 어째서 징그러운지 멈춰버린 시계를 또 차고 나왔다. 꽃무늬 원피스를 입고 꽃 없는 꽃밭에 철퍼덕 앉아보았다. -<어째서>, 72~74p

머야 고스

4.0

이곳을 떠나본 자들은 지구가 아름다운 별이라 말했다지만 이곳에서만 살아본 나는 지옥이 여기라는 걸 증명하고 싶다. . - <아름다움> 가운데

Laurent

4.5

오늘은 내가 무수했다. / 나를 모래처럼 수북하게 쌓아두고 끝까지 세어보았다. / 혼자가 아니라는 말은 얼마나 오래 혼자였던 것일까. _<모래> 중에서.

희원

3.5

오늘은 내가 수두룩했다. 스팸 메일을 끝까지 읽었다. 난간 아래 악착같이 매달려 있는 물방울을 끝까지 지켜보았다. 떨어지라고 응원해주었다. 내가 키우는 담쟁이에 몇 개의 잎이 있는지 처음으로 세어보았다 담쟁이를 따라 ㅔㅔ숫자가 뒤엉 켰고 나는 속고 있는 것만 같았다. 술래는 숨은 아이를 궁금해하고 숨은 아이는 술래를 궁금해했지. 나는 궁금함을 앓고 있다. 깁스에 적어주는 낙서들처럼 아픔은 문장에게 인기가 좋았다. 오늘은 세상에 �없는 국가의 국기를 그렸다. 그걸 나만 그릴 수 있다는게 자랑스러워서 벌거벗은 돼지 인형에게 양말을 벗어 신겼다. 돼지에 비해 나는 두 발이 부족했다. 빌딩 꼭대기에서 깜빡거리는 빨간 점을 마주 보면 눈을 깜빡이게 된다. 깜빡이고 있다는 걸 잊는 방법을 잊어버려 어쩔 줄 모르게 된다. 오늘은 내가 무수했다. 나를 모래처럼 수북하게 쌓아두고 끝까지 세어보 았다. 혼자가 아니라는 말은 얼마나 오래 혼자였던 것 일까. - 모래

소영ㅇㅣ

3.0

살인자에게서도 기도를 빼앗을 수는 없다는 나의 한 줄 일기와 당신들이 자살하게 해달라는 나의 기도 사이를 헤맬 것이다.

사운

3.5

생각에 생각이 꼬리를 물고 나열되는 시어들이 내 상상 속에서 펼쳐지기도 흩어지기도 하는 시들. 부정을 보고 긍정을 생각하고, 긍정을 보고 부정을 떠올리는.

김도윤

3.0

이곳을 떠나본 자들은 지구가 아름다운 별이라 말했다지만 이곳에서만 살아본 나는 지옥이 여기라는 걸 증명하고 싶다.

더 많은 코멘트를 보려면 로그인해 주세요!