1부 밤을 재운다

귤의 시 ◾귤 ……12

누가 밤을 꿀에 재울 생각을 한 걸까 ◾보늬밤조림 ……18

시칠리아에서 시나몬 스틱까지의 삶 ◾시나몬 ……25

거짓의 쓸모 ◾논알코올맥주 ……32

복모구구伏慕區區 ◾유가 사탕 ……39

당신의 바탕색 ◾바나나튀김 ……47

내 영혼의 케이크 상자 ◾케이크 ……55

굴을 사랑해서 벌어진 일 ◾굴 ……60

2부 이렇게 아픈 얼굴을 쉽게 가져도 되나

본 못 자국과 못 본 못 자국 ◾부엉이 촛대 ……68

신발에 맞는 발을 고르러 나간 언니는 어떻게 되었나 ◾칼라디움 ……75

통통배로 바다 건너기 ◾엽서 ……83

밤을 견디는 재료들 ◾시어서커 잠옷 ……91

이 얼굴을 보라 ◾헬렌 셰르브베크 화집 ……99

그래도 표백은 싫어요 ◾락�스 ……106

이 노래는 어디에 고일까 ◾하모니카 ……112

나의 인어에게 ◾인공눈물 ……121

3부 어쨌든 무릎이 깨졌다는 건 사랑했다는 뜻이다

등뼈를 상상하는 버릇 ……130

단추의 세계 ……138

돌아볼 용기 ……145

밤 산책 ……153

옮겨짐과 옮겨냄 ……162

사랑의 단상 ……172

매단 나무 ……181

그 겨울의 끝 ……188

에필로그 ……197

당신이 좋아지면, ��밤이 깊어지면

안희연 · 에세이

204p

안희연 시인의 산문집 . ‘먹고 사고 사랑하고’, 그런 기획으로 시작된 글을 3부로 나누어 담았다. 그런데 열어보면 곧 알게 된다. 어느 문을 열고 들어가도 ‘당신’을 만나는 이야기라는 것을. 밤, 달큰하게 깊어지는 밤, 마침내 당신과 만나는 이야기이고, 크게 웃고 한바탕 울고 맘껏 사랑하고, 그 다음, 그 마음으로 잘 이별하는 이야기이기도 하다. 먹고 사고 사랑하는 이야기라니, 어쩐지 응당 있어야 할 키워드 하나 빠진 듯도 하다. 그런데 시인이 사고(buy) 사는(live) 이야기에 귀기울여보면 결국 이 모든 이야기가 당신을 위한 ‘기도’구나, 알게 된다. 먹고 사며 살아내는 일 모두 사랑을 위한 기도겠구나, 하게 된다. 그래서 백지 앞에서 시인이 가장 먼저 하는 것은 코를 박고 엎드리는 일이다. “만나려고. 찾으려고.” 그리고 이 글의 목표 또한 하나이다. “너를 일으키려고 쓰는 글.” 그러므로 이 책, 기도하듯 써내려간 사랑이라 일러본다.

구매 가능한 곳

본 정보의 최신성을 보증하지 않으므로 정확한 정보는 해당 플랫폼에서 확인해 주세요.

저자/역자

코멘트

20+목차

출판사 제공 책 소개

● 편집자의 책소개

“백지 앞에서는 코를 박고 엎드리는 일이 먼저다.

만나려고. 찾으려고.”

시인 안희연이 먹고, 사고, 사랑하며, 기도하듯 써내려간 이야기!

안희연 시인의 새 산문집을 난다에서 선보입니다. ‘먹고 사고 사랑하고’, 그런 기획으로 시작된 글임에 3부로 나누어 담았습니다. 그런데 열어보면 곧 알게 됩니다. 어느 문을 열고 들어가도 ‘당신’을 만나는 이야기라는 것을요. 밤, 달큰하게 깊어지는 밤, 마침내 당신과 만나는 이야기이고요, 크게 웃고 한바탕 울고 맘껏 사랑하고, 그 다음, 그 마음으로 잘 이별하는 이야기이기도 합니다.

먹고 사고 사랑하는 이야기라니, 어쩐지 응당 있어야 할 키워드 하나 빠진 듯도 하지요. 그런데 시인이 사고(buy) 사는(live) 이야기에 귀기울여보면 결국 이 모든 이야기가 당신을 위한 ‘기도’구나, 알게 됩니다. 먹고 사며 살아내는 일 모두 사랑을 위한 기도겠구나, 하게 됩니다. 그래서 백지 앞에서 시인이 가장 먼저 하는 것은 코를 박고 엎드리는 일입니다. “만나려고. 찾으려고.” 그리고 이 글의 목표 또한 하나이지요. “너를 일으키려고 쓰는 글.” 그러므로 이 책, 기도하듯 써내려간 사랑이라 일러봅니다.

*

당신이 좋아지면, 밤이 깊어지면,

지금껏 누구에게도 해본 적 없는 이런 이야기를 들려주고 싶어진다.

시인이 초대한 이곳엔 딱 2인용 테이블이 있습니다. 테이블 위엔 꿀에 재운 보늬밤조림, 다섯 모금짜리 뱅쇼, 코코넛칩과 연유가 올라간 바나나튀김. 하트 모양 초를 꽂은 케이크도 빠질 수 없지요. 부엉이 촛대는 가슴에 일렁일렁 불을 밝히고 우리는 밀크의 부드러움과 설탕의 재치를 두루 갖춘 시어서커 잠옷을 입어봅니다.

시인이 조심히 꺼내놓은 이 기억들, 어쩐지 온통 달콤한 이름으로 가득합니다. 그 속에는 이별도 눈물도 슬픔도 있는데 말이지요. 가만 생각해보면 기억이 본디 그런 것인지도 모르겠습니다. 때로는 달콤함으로 아픔을 뚝 멈추게 하고, 때로는 달콤해서 눈물 나는 그리움으로 남는 것. 그러니 달콤과 쌉싸름을 오가는 이 이야기들 곧 가장 내밀한 시인의 고백이기도 하겠습니다. 사랑의 고백이란 우리를 행복에 젖게도, 눈물로 적시기도 하는 법이니까요.

그래서 높이 던졌습니다. 당신에게 높이를 드리기 위한 글쓰기였습니다. 무겁고 축축했던 기억도 높이 던지고 나면 공깃돌처럼 가벼워진다는 것을 알았습니다. 다시는 들어갈 수 없는 방이라고 생각했는데 생각만큼 어둡기만 한 방은 아니었어요. 돌아볼 용기를 냈기 때문에 비로소 자물쇠를 채워 등뒤에 둘 수 있습니다.

저의 이야기는 여기서 끝입니다.

그러니 이제 가세요, 당신의 기억으로.

그곳에서 슬픔을 탕진할 때까지 머무세요.

_201쪽, 「에필로그」

그러니까 그런 이야기입니다. 사랑을 쓰자 작정 속에 시가 있고 삶이 있는 단상들. 아닌 게 아니라 롤랑 바르트를 닮아본 「사랑의 단상」이라는 꼭지도 실려 있지요. 시인에게 쓰고 싶게 하는 글과 쓰지 못하게 하는 글이 있다면, 들어올려짐과 가라앉음이 있다면, 그곳에서 시인이 만나는 두 공이란 곧 당신이고 밤일 테지요. 당신을 일으키는 안녕, 나를 재우는 안녕.

이 밤이 지나면, 먹고 사고 사랑하고, 그다음엔. 기도하듯 초를 불고 사이좋게 폭죽을 터뜨리고 나면, 그다음엔. 당신과 만나는 이 밤도, 당신과 작별하는 이 밤도, 자장자장 모두 달콤한 사랑으로 재워봅니다. 이 밤, “이런 밤이라면, 아껴 먹지 않을 도리가 없다”. 백번 수긍 만번 끄덕이게 되는 초대장입니다.

시간은 원반던지기 놀이를 즐긴다. 솜씨도 좋아 백발백중 명치를 가격하고 뒤통수를 명중시킨다. 그러니 우리에겐 적당량의 보늬밤조림이 필요하다. 누가 밤을 꿀에 재울 생각을 한 걸까. 재운다는 말은 왜 이리 다정하면서도 아플까. 자장자장. 밤을 재운다. 다시는 돌아올 수 없는 시간을 재운다. 이런 밤이라면, 아껴 먹지 않을 도리가 없다.

_23~24쪽, 「누가 밤을 꿀에 재울 생각을 한 걸까」

*

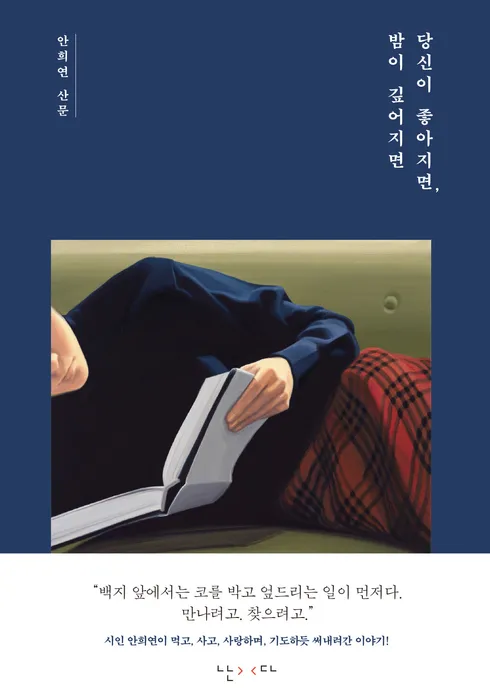

표지에는 이수진 작가의 작품 <제목이 없는 책>(2022)을 담았습니다. 어떤 글이 어떤 그림과 꼭 닮아 있을 때, 두 작가가 같은 웅크림으로 울고 닮은 표정으로 사랑하는 장면을 상상하게 됩니다. 따뜻한 파랑으로 깊어지는 밤, 소파에 기대어 이름 없는 기억과 만나는 이가 시인 같기도, 이 책을 읽고 있는 당신 같기도 합니다.

귤귤

3.5

무심코 지나쳤을 마음들을 가만가만 헤아려보게 된다 P24 누가 밤을 꿀에 재울 생각을 한 걸까. 재운다는 말은 왜 이리 다정하면서도 아플까. 자장자장. 밤을 재운다. 다시는 돌아올 수 없는 시간을 재운다. P76 갓난쟁이 둘째를 안고 병원에서 집으로 돌아오던 날, 방 문턱에 서서 이쪽을 빤히 바라보던 첫째의 표정을 잊을 수 없다고 했다. 겨우 한 살짜리가. 저건 평생 언니라고 저렇게 살겠구나. 엄마는 그때 생각만 하면 아직도 가슴이 미어진다고 했다.

서정

3.0

"카디건에는 단추가 달려 있었지만 엄마는 단추를 잠그지 않고 걸치듯이 그 옷을 입고 있었다. 걸치듯이. 거울 앞에서 또박또박 단추를 잠그기에는 엄마의 마음이 이미 문밖을 나서고 있었으리라. 카디건이라는 마중, 몸보다 마음이 먼저 달려나가는 속도 앞에서 단추는 속수무책이고 그날부로 나는 영원히 잠기지 않는 단추 하나를 갖게 되었다." - 쉽게 읽히는 예쁜 글. 디아 비컨을 오가는 기차 안에서.

heyyun

3.0

문장을 음미하는 버릇이 없는 내게 시를 닮은 산문을 읽는 일은 미지의 영역

hhyen

5.0

너무 좋다 사람이.. 읽는 내내 너무 좋은 마음만 가득 p.23 시간은 원반던지기 놀이를 즐긴다. 솜씨도 좋아 백발백중 명치를 가격하고 뒤통수를 명중시킨다. 그러니 우리에겐 적당량의 보늬밤조림이 필요하다. 누가 밤을 꿀에 재울 생각을 한 걸까. 재운다는 말은 왜 이리 다정하면서도 아플까. 자장자장. 밤을 재운다. 다시는 돌아올 수 없는 시간을 재운다. 이런 밤이라면, 아껴 먹지 않을 도리가 없다. p.179 노을을 보면 드는 생각 ; 누가 새의 목덜미를 쥐고 �있었나. 피가 안 통할 만큼 세게. 그것이 현실이고 운명이고 슬픔의 끝 간 데라는 듯 거칠게. 다음은 없다는 듯이. 그러다 제 슬픔에 겨워 손의 힘을 풀었구나. 그제야 핑그르르 도는 피. 저녁.

예 인

4.0

시는 먹을 것을 제공해 즉각적으로 배고픔을 달래줄 수 없고 생활의 편의를 제공하는 데에도 쓸모없지만 지금 당신이 어디에 있는지는 알려줄 수 있다. 당신 지금 아프군요. 당신은 상실의 한 가운데 들어와 있어요. 이곳은 모든 것을 얼리는 냉동창고이니 이곳에서 잠들면 안 돼요. 당신 입술이 파래지고 있어요. (160p)

jude

4.0

“어쨌든 무릎이 깨졌다는 건 사랑했다는 뜻이다.”(157쪽)

영와보로가는중

5.0

스포일러가 있어요!!

hee

3.0

먹고, 사고, 사랑하는 이야기들이 다정하게 담겨있다

더 많은 코멘트를 보려면 로그인해 주세요!