시인의 말

1. 멜랑콜리아

아름답다

눈의 여왕

멜랑콜리아

점

집시의 시간

거기,

어쩌자고

무질서한 이야기들

라,라, 라푼젤

푸른 셔츠의 남자

연애의 법칙

방랑자

바람의 노래

네가 소년이었을 때

신발장수의 노래

소멸

우리는 매일매일

2. 미친 사랑의 노래

메피스토 왈츠

Modification

한밤중에

청춘 3

앤솔러지

나는

그날

인공호수

Summer Snow

물속에서

어느 날

비평가에게

나에게

닭이 울기 전에

혼자 아픈 날

블라디미르라는 이름의 목도리

미친 사랑의 노래

3. 문학적인 삶

5월의 첫 시집

가득한 마음

친애하는 비트겐슈타인 선생께

그림

70년대産

나의 친구

달로 가는 비행기

문학적인 삶

유년 시절

Quo Vadis?

러브 어페어

나의 할머니

노란 뚜껑의 작은 유리병 속에

주어

어떤 노래의 시작

해설|멜랑콜리 펜타곤Melancholy Pentagon·권혁웅

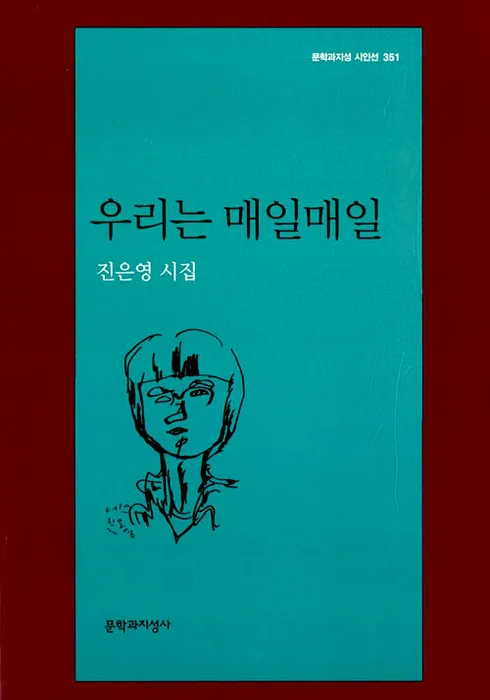

우리는 매일매일

진은영 · 시

134p

![[내부] 구독권 할인 프로모션 보드배너_3차](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/3O-dFqcg8jb_tNrLh9idmw.png?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKd0lqb2lMM1l5TDNOMGIzSmxMM0J5YjIxdmRHbHZiaTh4TXpBd05qSTVORGcwTVRBeE1EWTJJbjAuelRRQzQzcldySkhMUWkxeW1DdGh0V0g3aElpRnJDODFDcUZRdHNyUHN1aw==)

![[내부] 구독권 할인 프로모션 보드배너_3차](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/dJifk6CQ_JkYfQSaPz2meg.png?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKd0lqb2lMM1l5TDNOMGIzSmxMM0J5YjIxdmRHbHZiaTh4TVRJMk1ERXdNVEU0TmpnME1Ea3dJbjAub3JCREJoN2RoZkRhSUNMeGtpcVk4eTBraFFPbzk4cy01S00wLXBuVEdrOA==)

총 49편의 시를 3부로 나누어 싣고 있는 두번 째 시집. 깊이 앓고 오랜 시간 사유하고서야 비로소 얻어지는, 우리의 가슴과 머리를 동시에 치고 가는 낯선 은유들로 가득하다. 그러나 그 은유들은 지극히 단정하고 또 아름답기까지 하다. 치열한 의식과 환하게 빛나는 시어의 간극, 차가움과 달콤함의 이율배반적 공존에서 재조합된 진은영 특유의 청신한 시적 세계가 펼쳐진다. 특히 이번 시집에서는 습관화된, 타성에 젖은 눈과 귀, 후각과 미각 그리고 촉각을 보기 좋게 배반하는 구절들이 곳곳에서 반짝인다. 메시지의 전달에 급급하지 않고, 최소의 어휘와 간명한 표현으로 커다랗게 증폭하는 감각의 사유, 감각.육체의 연동.떨림이 시인이 지향하는 지점이라면 이번 시집은 그 목표를 초과 달성하고 있다고 해도 과언이 아니다.

구매 가능한 곳

본 정보의 최신성을 보증하지 않으므로 정확한 정보는 해당 플랫폼에서 확인해 주세요.

저자/역자

코멘트

70+목차

출판사 제공 책 소개

끝없는 발산의 사유, 꿈꾸는 기호, 변모하는 일상

회귀하는 주제들에 대한 낯선 방식의 감각화를 꿈꾸다

첫 시집 『일곱 개의 단어로 된 사전』(문학과지성사, 2003)을 내놓고 익숙한 일상을 새롭게 하는 새로운 감각의 발견, 피 흘리는 고단한 현실과 예술가와 철학자의 밤과 별들로 가득한 초현실을 오가며 신열을 앓는 언어의 파문 등으로 평단과 독자 모두에게 큰 반향을 일으켰던 시인 진은영이 5년 만에 두번째 시집 『우리는 매일매일』(문학과지성사, 2008)을 펴냈다.

과작의 시인이지만 이렇다 할 타작이 없는 시인으로도 익숙한 진은영이다. 총 49편의 시를 3부로 나누어 싣고 있는 두번째 시집 역시, 깊이 앓고 오랜 시간 사유하고서야 비로소 얻어지는, 우리의 가슴과 머리를 동시에 치고 가는 낯선 은유들로 가득하다. 그러나 그 은유들은 지극히 단정하고 또 아름답기까지 하다. 하여 많은 이들이 진은영 시에서 시인 최승자의 그늘을 읽으면서도, 치열한 의식과 환하게 빛나는 시어의 간극, 차가움과 달콤함의 이율배반적 공존에서 재조합된 진은영 특유의 청신한 시적 세계에 눈을 밝히고 입을 모은다.

단정하다는 형용사는, 대학에서 니체를 전공해서 박사 학위를 받고 현재 대학에서 철학을 강의하는 시인의 이력을 한번쯤 환기하게 만든다. 니체와 들뢰즈, 칸트의 철학, 노동과 자본론 등 대학 입학 후 지금껏 그녀의 사유를 붙들고 있는 그 묵직한 이름들은 그녀의 눈과 기다란 손가락의 감각을 얇은 감상에서 되도록 멀리, 수다스럽지 않게 그리고 차갑게 재련했을 만도 하다. 하지만 그녀는 단호하게 말한다. 그러니 염두에 두자:

불타는 지느러미

나는 시인입니다

다른 이름으로 부르지 마세요

듣기 싫어요 ―「Summer Snow」 부분

동시에 아름답다는 형용사는 어둡고 불안하고 소외되고 억눌린 현실의 풍경을 흰 종이나 빈 유리창에 옮겨와서 가만히 응시하다가, 습관과 통념이란 보통명사가 미처 발견하지 못한 낯선 풍경을 그려 보이는 시인의 깊이 있는 시선에 화답하는 독자의 정직한 탄성이다.

메시지의 전달에 급급하지 않고, 최소의 어휘와 간명한 표현으로 커다랗게 증폭하는 감각의 사유, 감각/육체의 연동/떨림이 시인이 지향하는 지점이라면 이번 시집은 그 목표를 초과 달성하고 있다고 해도 과언이 아니다. 그간 여러 평자들이 그녀의 시를 곱씹어 읽고 애정을 기울여 분석해온 이유가 여기에 있다. 가령,

“(진은영의 시는) 90년대 시의 서정적 동일성을 거부하면서, 아직 제도화되지 않은 시적 발화의 숨죽인 목소리와 분열된 육성을 드러낸다.”(이광호) 여기서 ‘분열된 육성’에 밑줄 그어본다. 이것이 분열된 의식의 다른 호명이자, 세상의 분열을 엿본 자의 목소리를 가리키는 것이라면 동년배 다른 시인―김행숙, 이장욱, 장석원―들과 함께 묶일 수도 있는 대목이다. 그러나 진은영의 시에는 분열이란 단어가 환기하는 것 이상의 무엇이 있다. 습관화된, 타성에 젖은 눈과 귀, 후각과 미각 그리고 촉각을 보기 좋게 배반하는 구절들이 곳곳에서 반짝이고 있어서다. 이번 시집의 맨 마지막에 실린 다음의 시는 진은영의 시세계를 처음 대하는 독자들이 가질 법한 낯선 감각의 모음집과도 같다:

너는 추위를 주었다

나의 언 손가락은 네 연둣빛 목폴라 속에

버들강아지처럼

너는 어둠을 주었다

나의 눈은 처음 불 켜진 지하실의 눈부심 속에

입술이 나에게로 열렸다

향나무 불타는 난로의 숨결에 이어진

연통의 어리둥절한 뜨거움

[……]

그리고 야릇한 것이 시작되었다 ―「어떤 노래의 시작」 부분

시인의 관심은 이 ‘야릇한 것’이 무엇인가를 밝히는 일보다 야릇한 감흥을 느끼는 공감각적 찰나의 경험에 기울어 있다. 고착화된 사전적 의미와 낡은 비유, 정답을 요구하는 질문지로 나와 타인, 세계를 바라보고 계몽하는 일은 이미 세계의 중심(에서 벌어지는 일)이 아닐 것이기 때문이다. 이를 두고 평론가 권혁웅은 “언어와 대상이 일치하는, 대상을 가리키는 손가락이자 대상 자체인 그런 은유는 없다. 그런 일치는 지배 이데올로기와 다르지 않은 것이다. 시인이 제시하는 은유는 그 모든 모순들, 그 모든 간격들을 수용하는 은유”라고 말한다.

다채롭게 몸을 갈아입는 기호들은, “손쉽게 자신의 목소리를 절대화하거나 그것과 타협하지 않는”(허윤진) 시인에게만 허락된 것이다. 이를 두고 평자와 독자들은 아이의 장난기 가득한 천진함, 경계 없는 상상력, 물렁물렁 유연한 사고의 힘 같은 것들을 불러다 그녀의 시 앞에 놓아본다. 시를 짓는다,가 아니라 시를 쓴다,라고 해야 더 어울릴 법한 진은영 시가 갖고 있는 매혹의 요소들이다:

가만히 어둠 속에서 누군가를 기다리는 일

내가 모르는 일이 흘러와서 내가 아는 일들로 흘러갈 때까지

잠시 떨고 있는 일

나는 잠시 떨고 있을 뿐

물살의 흐름은 바뀌지 않는 일

물속에서 누군가를 기다리는 일

푸르던 것이 흘러와서 다시 푸르른 것으로 흘러갈 때까지

잠시 투명해져 나를 비출 뿐

물의 색은 바뀌지 않는 일

(그런 일이 너무 춥고 지루할 때

내 몸에 구멍이 났다고 상상해볼까?)

모르는 일들이 흘러와서 조금씩 젖어드는 일

내 안의 딱딱한 활자들이 젖어가며 점점 부드러워지게

점점 부풀어오르게

잠이 잠처럼 풀리고

집이 집만큼 커지고 바다가 바다처럼 깊어지는 일

내가 모르는 일들이 흘러와서

내 안의 붉은 물감 풀어놓고 흘러가는 일

그 물빛에 나도 잠시 따스해지는

그런 상상 속에서 물속에 있는 걸 잠시 잊어버리는 일 ―「물속에서」 전문

사운

2.5

분명 내 취향과 비슷해보이는 시구와 시어들인데 이상하게도 끌리지 않는 시집이 있다.

13

4.5

너는 모르지 네가 황급히 떨어뜨린 슬리퍼 한 짝이 얼마나 아름다운지 오늘밤도 종이 울리고 나는 네가 흘린 슬리퍼들을 주우러 다니지 네가 뭘 보고 웃었는지 너는 잘 모르지 나는 일러주러 왔다 커다란 발을 가진 재미난 사내를 만들기 위해 무한히 신발을 줍고 있는 밤이야 다 가져가도 좋아 나의 젖은 손과 나의 취한 시간과 나의 목소리 고장난 시간들로 붐비는 시계를 좋아해 너는 잘 돌아가는 빅벤을 열고 작은 나사 하나를 던진다 혁명의 텔로스는 ��빛나는 구름 위로 숨겨드렸지 그러니 우린 그냥 지나가는 길에 뻐꾸기들의 익살스런 울음을 위해 5시 25분26분27분 쉬지 않고 노래하는 새들의 빨갛게 젖은 깃털을 위해 유리 숲으로 슬리퍼를 던지네 폭탄은 정각에 터지지 않네 구름은 매일 흩어진다네 그래도 저기 오는 가난한 유리장수 손목에 한 번도 시계를 차본 적 없는 추억처럼 나는 너를 사랑했네 하나뿐인 흰 발을 사랑했네 신발장수의 노래, 진은영

감정수업중🤔

3.5

그의 삶이 우울하고 처절했더라도 그가 전하는 시의 언어들은 쓸쓸할지언정 비통하지 않다. 그의 삶을 조금이나마 이해하려고 함께 느끼려고 할 수 있다. - 고통스러운 그의 삶이 시로 보여줌으로 행복하길.

엄지영

4.0

광화문 교보문고에서 녹색 시집을 집어들고 녹색 버스 창가에 앉아 집으로 돌아오던 길.

134340

3.5

어떤 이의 지친 모습. 세상에 그보다 아름다운 것은 많지 않다.

상맹

4.0

분열을 견디고 멜랑콜리를 받아내어 언어를 창조하고 세계를 열어젖히는 시인의 매일매일. 오랜만에 정수 가득한 은유들을 맛봤다.

들숨

5.0

병자와 용사와 천재와 엉터리가 아름답게 어울려 채운 백지로 세계는 매일매일 자전한다. 그가 짜맞춘 세계의 다정한 멜랑콜리가 좋다.

김미미

5.0

왜 이 시집을 좋아하냐고 물었죠. 끝에 서있는 듯한 단어들이 문장들이 강단 있어서 좋아요. 얼어있는 강물 속의 송어처럼 나 여기 살아있다고 피는 차갑지만 심장만큼은 열심히 뛰고 있다고, 그런 나를 싸구려 낚싯바늘로 낚아 채 난도질 할 수 있다면 감히 그렇게 해보라고, 그러는 것 같아서 좋아해요. 기세등등하잖아요.

더 많은 코멘트를 보려면 로그인해 주세요!