1부 시작 메모(2011-2018) ─ 7

2부 시(2016-2018) ─ 309

3부 작품론(2011) ─ 339

시론(2016) ─ 351

수록 작품 발표 지면 ─ 365

허수경 �유고집. 시로 갈 시와 글로 갈 글, 그 태생과 성장과 말년을 엿볼 수 있는 시작 메모들이 담겨 있다. 1부는 시인이 2011년부터 2018년까지 '글들'이라는 폴더 안에 근 7년간 써내려간 시작 메모를 시기별로 담아낸 기록이다. 가급적 시인의 시작 메모에 편집 교정이라는 손을 크게 타지 않게 했다. 2부는 시인이 시집 <누구도 기억하지 않는 역에서>(문학과지성사, 2016년 9월 28일)를 출간한 이후 타계하기 전까지 각종 문예지에 발표한 시의 모음이다. 3부는 시인이 제 시에 부친 작품론과 시론, 이 두 편으로 채웠다. 2부와 3부에 걸쳐 발표된 작품들의 수록 지면은 이 책의 마지막 챕터에 그 출처를 밝혀두었다.

영화 속 '주인'처럼 10대였던 시절 🏫

윤가은 감독이 사랑한 별 다섯 개 영화들을 확인해 보세요!

왓챠피디아 · AD

영화 속 '주인'처럼 10대였던 시절 🏫

윤가은 감독이 사랑한 별 다섯 개 영화들을 확인해 보세요!

왓챠피디아 · AD

저자/역자

코멘트

10+목차

출판사 제공 책 소개

● 편집자의 책 소개

시인을 대신하여 이 책을 완성하며

1.

민정아

아주 오랜만에 듣는 네 음성.

내가 어디에 있든 당장 알아볼 수 있는 그 목소리.

나는 태연하려고 했으나 전화를 끊고 태연하지 못했다.

오늘 의사를 만나고 오는 길이다.

마지막 항암치료를 받는다지만 그것도 몇 달,

아무도 장담할 수 없다고 하더라.

이런 생각.

우리는 짧게 만났으나

문학으로 본다면 아주 긴 인연이었고

그 인연은 계속될 거야.

요즘 쓰고 있는 작은 시집이 있는데

그 책은 네가 내주어야겠다.

네가 여기 오는 일.

나는 네 얼굴과 목소리, 마음,

다 가지고 있으니 그걸로 족하다.

이곳에서 이별을 하는 게 좋을 것 같아.

원고를 넘기기 전에

네게만 몇 번 메일을 보낼 테니

네가 참기 힘들더라도 넌 내 동생이니

참아주렴.

너를 보면 겨우 참았던 미련들이

다시 무장무장 일어날 것 같아.

시인이니

시로 이 세계를 가름하는 걸

내 업으로 여기며 살아왔으니

마지막에도 그러려고 한다.

나를 이해하렴.

네가 있어서 든든하고도 마음은 시리다.

네 일도 많을 터이고

네가 돌보는 이들도 오죽 많으랴 싶어서……

시를 많이 쓰는 나날이 네게 오기를 바란다.

날카로운 혀를 늘 심장에 지니고 다니렴.

사랑하는 민정에게

수경 씀

2.

2018년 3월 23일 새벽 4시 1분에 편지 한 통이 도착했습니다. 어쩌면 이 한 통의 편지가 이 한 권의 책을 다 말하고 있는 건지도 모르겠습니다. 그럼에도 무슨 할말이 더 남아 이리 보태려 하는가…… 욕심이기도 할 겁니다. 그러나 보다 정확히 보다 생생히 시인의 이 책을 말하려는데 시인이 없다는 거…… 두려움이기도 할 겁니다. 이 생에서 시인은 쓰던 사람, 이 생에서 나는 그 쓺을 꿰던 사람. 이 생에서 우리 둘은 그렇게 나뉘었던 사이, 이 생에서 우리 둘은 그렇게 달랐던 사이. 이 생의 그 사이 가운데 여섯 권의 책을 함께했고, 이 생의 그 사이 너머로 여러 권의 책을 함께하자는, 시작 같은 다짐인데 끝 같은 당부면 어쩌나 온몸을 떨게 하던 시인의 타전이자 전언. 시인의 기척이 들려올 때마다 나는 시인을 기적에 묶어두려 했습니다. 어디 가지 말라고, 거기 오래 있으라고. 그러니까 이 책은 그날로부터 비롯되었습니다. 그리고 이 책은 그날로부터 여전히 어떤 처음에 머물러 있습니다. 이 책은 어쩌면 끝끝내 그날이라고 불러야 할지도 모르겠습니다. 지금 여기 없는 사람의 여기 있는 책이니 말입니다.

3.

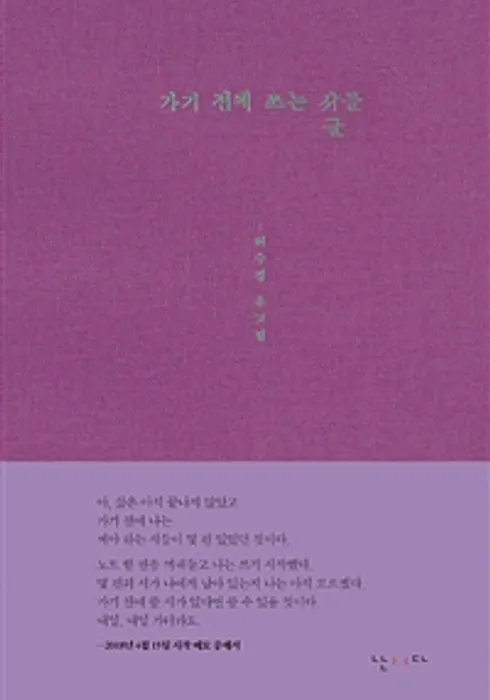

가기 전에 쓰는 시들. 책 제목이라며 불러주기에 책 제목이구나 받아 적었던 다이어리 한 귀퉁이 흘려 쓴 내 글씨. “가긴 어딜 가요. 여기 오래 있어야지.” “나 멀리 안 가. 잠깐 장에 갔다고 생각해.” 컨디션이 좋다던 봄날, 마당에 나가 꽃도 심었다는 2018년 5월 16일, 목소리가 한껏 그 작은 발뒤꿈치를 들어올릴 것처럼 힘차서 함께 신이 났던 그때 시인이 했던 말. “시를 쓰고 있는데 이게 시일지는 모르겠어. 네가 보고 읽을 만하면 꼭 시집으로 내줘. 몇 편 안 될 거야. 욕심인 거 아는데 미안하다.” 몸이 이렇게 아플 수도 있는 거니 미칠 것 같다던 가을날, 언니 많이 아파? 당연한 말 말고는 할말을 못 찾던 2018년 9월 12일, 목소리가 점점 젖어들고 잦아들어 졸려서 그런 걸 거라고 바라는 대로 믿고만 싶었던 그때 시인이 했던 말. “멀지가 않을 것 같아. 그렇게 나쁘지는 않아. 그렇게 쉽기야 하겠니. 오늘이 좀 안 좋아. 내가 좀 좋아지면 내가 전화를 다시 할게. 컴퓨터에 글들 보고는 있는데 그런데 어떻게 내 글이 책이 좀 되기는 할까.”

4.

2018년 10월 27일 독일에서 시인의 수목장을 치렀습니다. 침엽수림처럼 키가 큰 시인의 독일 지인들이 둘러서서 그 높은 코끝이 빨개지도록 울며 코를 푸는데 나는 눈물이 하나도 안 났습니다. 말기암 소식을 전해온 시인과 처음 통화를 하게 되었을 때 훌쩍훌쩍 우는 내게 시인은 말했습니다. 이 일이 울 일은 아니라고. 그렇다면 대체 울 일은 어떤 일이냐는 물음에 시인은 생각해보면 참 많을 거라고, 그런데 내 일은 그럴 만한 일이 결코 아니라고 단호히 말했습니다. 세상살이 속 울만한 일은 대체 뭘까, 울어도 될 일은 뭘까, 지난 1년 동안 울음을 잃어버린 나는 그 울음을 찾기 위해 꽤나 자주 곤궁해져보았던 것도 같습니다. 그 덕분에 울음을 잊고 살 수 있었던 건지도 모르겠습니다. 그리고 그날 이후 내게 생긴 단 하나의 어떤 ‘있음’. 식을 마치고 돌아서는데 장례지도사가 날 불렀습니다. 시인의 나무에서 떨어진 도토리라며 그걸 건네주는 것이었습니다. 잃어버릴까 손에 꼭 쥐었습니다. 깨질까봐 꼭 쥔 손에서 힘을 살짝 풀었습니다. 길쭉하고 단단한, 그러나 아직 어린 도토리. 유독 다람쥐를 호기심 어린 눈으로 관찰하던 시인. 그 천진함의 눈을 엽서에 담아 내게 실어보내기도 했던 시인. “여기는 장미가 봉오리를 열기 시작한다. 마당에 나갔다가 토끼랑 다람쥐랑 잠깐 놀다가 문득 바라보니 저 아름다운 꽃이라니.” “세상에나 다람쥐들이 벌써 겨우살이 준비를 한다. 오늘 집 마당에 아직도 푸른 호두를 물고 재게 달리는 다람쥐를 본다.”

5.

시인이 다람쥐를 보았을 바로 그 집 마당에 내가 섰습니다. 누가 시켜서 챙겨간 것도 아닌데 보라색 코트에 보라색 니트에 보라색 가방을 메고 있던 나였습니다. 누가 시켜서 심은 것도 아닐 텐데 시인의 집 마당에 보랏빛 잔대꽃이 잔뜩 피어 있었습니다. 주저앉아 보이는 족족 따서 앙증맞은 보랏빛 작은 잔대꽃을 한 움큼 손에 쥐었습니다. 시인이 가꾸던 마당에 핀 꽃이라지만 이제 더는 시인이 딸 수 없는 꽃이라는 거, 죽음이란 아는데 참 그렇게 할 수 없는 거…… 그 작은 보랏빛 잔대꽃 한 움큼을 시인의 사진이 놓여 있던 테이블 위에 놓아주었습니다. “수경은 바이올렛이야.” 그때 시인의 부군이 말했습니다. 어제보다 물기가 한층 더 빠진 투명한 하늘색 눈동자를 껌뻑이며 르네 선생이 말했습니다. 그랬구나. 그랬었구나. 수경은 보라였구나. 수경은 보라구나. 넘겨받은 시인의 유고 원고를 가방에 넣어 호텔로 돌아왔습니다. 트렁크 안에서 보라색 보자기를 꺼내 탈탈 털고는 침대 위에 펼쳤습니다. 한국을 떠나올 때 트렁크 지퍼를 다 채우기 전에 후다닥 부엌 선반으로 뛰어가 여러 보자기들 가운데 유독 짙은 보랏빛 보자기 하나 부리나케 챙겨 넣었을 때 설명할 길 없는 나의 그 행동거지에 더는 왜라는 물음을 갖지 않기로 결심했습니다. 수경은 보라였으니까요. 수경의 보라였으니까요.

6.

작고 낡은 LG 노트북 한 대, 모눈종이로 된 스프링 노트, 『빌어먹을, 차가운 심장』을 냈을 적에 사은품으로 만들었던 빨간색 무선 노트, 클레르 퐁텐의 블루 중철 노트, 장 볼 내역, 은행에서 본 업무 내용, 누군가의 전화번호, 누군가의 주소 등등을 연필과 색색의 볼펜으로 적어놓은 각종 메모들. 서울에서 도착한 몇 통의 편지와 카드, 출판사에서 보낸 인세정산서와 원고청탁서, 나는 읽을 수 없게 독일어 글자들이 가득했던 두툼한 이면지 묶음. 그 원고 더미 맨위에 놓여 있던 손수 적은 친필 시 한 편. 반으로 접힌 A3 트레싱지 위에 푸른 잉크로 물들어 있던 시인의 시 「오래된 일」, 그리고 허수경이라는 이름 석 자. 시인의 마당에서 꺾은 보랏빛 잔대꽃을 마지막으로 보자기의 매듭을 단단히 묶었습니다. 한국에 돌아와서도 그 보자기 푸는 일을 한참이나 미뤘습니다. 어찌 보면 묵히는 일의 묵묵함을 배우게 한 것도 기실 시인이었던 같습니다. 혼자서 자두 몇 상자를 먹어치운 날들이었습니다. “그 뒤의 울음을 감당할 수 있는 것은 자두뿐이었다”는

더 많은 코멘트를 보려면 로그인해 주세요!