한국 독자들에게 7

1부

대들보 13

사슬 20

프란치 26

징병검사 33

현장에서, 세상 곳곳에서 어려움을 겪다 39

의사를 찾아가다 46

다시 만난 프란치 52

사슬이 끊어지다 60

교수를 만나다 66

발전 74

2부

제안을 받다 87

불행과 위안의 공존 91

낡은 고치 100

또 한 번의 제안 107

새로운 어려움들 114

틸만, 유명해지다 123

3부

징후와 예감 133

가장이 된 틸만 144

니나 150

혼자에서 둘로 162

마법에 걸린 왕자 170

4부

열광 181

야외로 나가다 186

독일의 공룡 201

죽음이 다가오다 208

저자/역자

코멘트

2더 많은 코멘트를 보려면 로그인해 주세요!

목차

출판사 제공 책 소개

“인격과 교양, 예의와 겸손…… 흠잡을 데 없었다.

267센티의 키를 가졌다는 것 말고는”

열아홉이 되는 생일날 239센티미터의 키를 기록한 틸만은 이후로도 뇌하수체 호르몬 이상으로 성장이 멈추지 않고 결국 독일을 넘어 세계에서 가장 큰 사람으로 알려진다. 가업인 기와장이 일도 할 수 없고, 자동차 운전석에 앉을 수 없어 운전학원에 등록조차 할 수 없으며, 겨우겨우 취직한 직장에서도 잘리고 만다. 첫사랑인 여자친구에게서도 이별을 통고받는다. 생계를 위한 어떠한 도전에도 금세 벽에 가로막혀 좌절할 수밖에 없는 현실만 펼쳐진다.

그러던 틸만은 기이한 자신의 외모를 바라보며 한껏 경멸하던 시기를 점차 벗어나 조금씩 자신의 내면에 집중하게 되는 훈련을 쌓는다. 무언가에 마음을 쏟기 위해 시작한 피아노 연주, 스무 살이 되도록 책 한 권 제대로 읽지 않는 과거를 수치스럽게 떠올리며 하루라도 책을 읽지 않으면 살 수 없을 정도로 수많은 책을 독파한다. 조롱과 신기함의 시선으로 자신을 바라보던 타인에게도 서서히 굳은 마음을 풀어간다. 한편 멈추지 않는 성장으로 인해 틸만의 건강과 체력은 더 이상 버틸 수 없게 되는데…….

자신의 기형적인 몸에 좌절할수록

오히려 내면에 집중해야만 했던 거인 이야기

이 소설의 주인공 틸만은 열여섯에 199센티미터, 열아홉에 239센티미터를 넘어 책의 말미에 이르면 267센티미터의 키를 갖게 된다. 뇌하수체호르몬 이상으로 인해 멈출 줄 모르는 성장병을 앓게 된 이 거인은 결국 학생으로서, 사회인으로서, 이성을 사귀고픈 남자로서, 가족에게 인정받고픈 아들로서, 그저 평범한 마을주민이 되고픈 모든 소망이 무너지고 만다. 가업인 기와장이를 해보려 했으나 거구의 몸으로 지붕 위에서 작업하다 중심을 잃고 미끄러져버린다. 여자친구와 드라이브를 하고 싶어 운전학원에 등록하려 했으나 좌석과 운전대 사이에 몸을 가눌 수가 없어 등록조차 거부당한다. 맞는 군복이 없어 징병검사에서도 퇴짜를 맞고, 큰 키가 매력적이라며 사귀기 시작했던 애인도 그의 큰 키 때문에 이별을 통고한다.

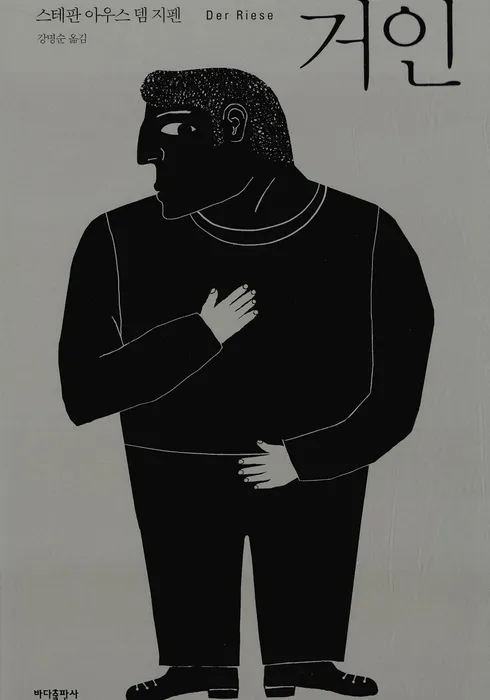

평단으로부터 “독일 소설가 중 가장 앞줄에 선 작가”라는 찬사를 듣는 스테판 아우스 뎀 지펜의 장편소설 《거인》이 출간되었다. 2015년 장편소설 《밧줄》에 이어 한국에서 두 번째로 선보이는 작품인 이 소설은 ‘기형적인 외모를 가진 사람은 과연 그 내면마저 황폐하고 어두울까’라는 작가의 의문에서부터 출발하였다.

실제의 그는 신체적 기형 때문에 불행할 거라는 낙인이 찍힌 자가 아니었다. 괴로움은커녕 오히려 그런 자신의 운명을 극복한 사색가이자 승리자였던 것이다. 그때 나는 그가 어떻게 자신의 신체적 고통을 오히려 행운으로 받아들이게 되었는지 탐구해보기로 결심했다. 흔히 기형적인 신체를 가진 사람들을 바라보는 일반사람들의 부당한 시선과 요구가 있기 마련이다. 그런 점에서 이에 굴복하지 않고 정신적으로 세상의 시선을 넘어서는 그들 노력의 과정을 이 소설 속에서 밝혀보고자 한다.

- ‘한국 독자들에게’ 중에서

한국 독자들에게 주는 저자의 서문에서, 그는 언젠가 신문을 통해 보았던 한 거인을 떠올렸다고 고백한다. 자신의 비정상적인 외모에 좌절하여 한껏 세상을 비관하며 살고 있을 거라는 예상을 깨고, 자신의 운명을 깨고 나와 깊은 사색을 통한 긍정의 마인드를 갖게 된 신문 속의 주인공을 제대로 그려보고 싶었다는 고백이었다.

소설 속 주인공 틸만은 저자의 관찰과 고백이 100퍼센트 투영된 인물이다. 아무도 자신을 써주지 않는 사회와 이웃에 대해, 무엇보다 자기 자신에 대해 좌절하는 시간도 주인공 틸만에게는 그리 길지 않았다. 피아노 연주라는 예술로 위안 받을 줄 알았고, 책을 통한 교양 쌓기에 주력할 줄 알았으며, 자신을 신기하게 쳐다보는 타인에게 웃음으로 답할 수 있는 여유까지 만들어낼 줄 알았다. 언론을 통해 그의 존재가 널리 알려지자 그를 상업적 스타로 이용하는 매스컴에게도, 또 매스컴을 이용하는 시청자와 독자에게도 손을 흔들어주는 사람이 되었다.

그러나 이 소설은 아픔을 기쁨으로 승화시킬 줄 아는 주인공의 변화를 ‘극복’이라는 한 마디로 단순화시키지 않는다. 자신을 상업적으로 이용하려는 자들에게 손을 내밀기까지의 갈등과 번민도 충분히 묘사하고 있어 독자들로 하여금 충분히 납득할 수 있게 했으며, 책의 후반부에 진실한 인연을 만나고 나서는 그녀 앞에서 세상에 대해 충분히 분노하는 모습도 그리고 있다.

독자들은 이 책을 읽으며, 자신이 가진 외형적 약점을 모른 체 이겨내려는 노력보다는, 오히려 조용히 받아들이되 대신 다른 것, 즉 내면과 인격에의 성숙에 더 기대려는 주인공을 만나게 될 것이다. 약점을 의식하고 짐짓 모른 체하기보다는 대체할 수 있는 다른 것을 찾아 노력하는 틸만의 고군분투가, 곧 이 소설이 몸의 성장이 아닌 마음 성장소설임을 증명하고 있다.

전지적 시점으로 묘사되는,

장애를 보는 정상인들의 비정상적 시선

멈추지 않는 성장병을 앓고 있는 주인공의 눈에도 기이한 자기 육체만큼이나 낯설게 공격해오는 무기가 있었으니, 바로 타인들의 시선이다. 거인을 바라보는 타인들의 시선은 이 소설 속에서 전반적으로 끊임없이 묘사된다. ‘대들보’라고 부르며 그를 놀리던 학창시절 친구들조차 그의 성장이 심각한 상태에 이르자 이제는 놀리는 것조차 부담스러워 묵묵히 난처한 눈빛만 보내고 만다. 뒤를 돌아다보며 노골적으로 끝까지 쳐다보는 자, 어스름한 저녁에 나무숲에서 걸어오는 주인공을 본 뒤 기절할 듯 쓰려져 소리 지르는 노파, 대놓고 쳐다보다가 자기 시선이 들켜 어색한 웃음으로 때워보는 자 등등…….

사람들은 길을 걷다가도 걸음을 멈추고 뒤를 돌아보았고, 하던 대화를 중단한 채 멍하니 입을 벌리고 그를 쳐다보았다. 관음적 욕망을 숨기기 위해 안 보는 척 은밀히 힐끔거리기만 하는 사람은 극소수였고, 대부분은 뻔뻔할 만큼 노골적으로 그의 모습을 눈으로 훑었다. ……눈을 껌뻑거리면서 거리낌 없이 입을 비죽거리며 비웃는 경우들도 있었다. 몸이 그렇게 비정상적이면 주변사람들의 시선과 비웃음쯤은 당연하게 받아들여야 하지 않겠느냐는 무언의 압박이다.

- 본문(52~53쪽) 중에서

저자가 말했듯이 장애를 가진 사람들을 바라보는 정상인들의 부당한 시선과 요구가 있음을 우리는 자주 발견하게 된다. 저자는 기이한 신체의 주인공뿐만 아니라 그를 바라보는 타인들의 시선을 지속적으로 묘사하고 있다. 작가가 거인을 주인공으로 한 소설을 집필함에 있어서 놓쳐서는 안 될 또 다른 포인트가 타인의 시선, 혹은 타인의 욕망인 것이다.

소설 속에서는 틸만을 둘러싼 여러 인물들이 나온다. 틸만의 첫 여자친구는 키 큰 남자친구와 데이트를 하며 주위의 선망을 받고 싶어 하지만 연애가 원하는 대로 이루어지지 않자 이별을 고한다. 틸만을 수년간 진료하며 조언해주던 주치의는 그를 대상으로 한 책을 여러 권 집필해 돈을 벌고, 급기야 틸만의 몸상태가 심각해지자 사후에 해부할 수 있도록 해달라고 멀쩡히 진료 의자에 앉아 있는 틸만에게 부탁한다. 틸만의 아버지는 아들이 상업적으로 유명해지며 돈을 벌어오자 뿌듯함과 함께 더 큰 욕망을 숨기지 않는다.

관음적 욕망과 상업적 욕망……. 이것이 비정상적 신체를 가진 거인을 둘러싼, 몸은 정상이나 인격은 더더욱 비정상적인 주변인물들에게서 여실히 반영되고 있다. 아픔을 아름다움으로 변화시키고자 하는 거인의 처절한 노력이 이 소설에서 단순히 위인의 활약처럼만 여겨지지 않는 점 또한 바로 이 때문이다.