· 너는,

· 그 밤, 우리가 말했던 언어

· 커트 코베인에 대해 배웠던 모든 것

· 루앙시

· 우리의 그림자를 덮은 밤

· 나는 지난밤을 삼켰다

· 록키

· 시차

· 에리송의 밤

· 여름, 크리스마스, 로베르

· 흔적

· 바다라고 부르는 것들

· 당신은 슬픕니까?

· 여름의 끝

· 파리는 축제다

· 2012년 6월 26일, 파리에서

![[광고] 위기브 고향사랑기부제 보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/30n2nHWSAw51zVsHKabnBg.png?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKd0lqb2lMM1l5TDNOMGIzSmxMM0J5YjIxdmRHbHZiaTh4TlRBeU9USTRPRE14T1RJek9EUTNOU0o5LnJhWnI0MTlmU3o2TFBzZVVyemhLQksxRjdUZG1GMkZMYkJiWWhYVWR1cmM=)

![[광고] 위기브 고향사랑기부제 보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/eG_9e_QNuoozo-T-wRT1vw.png?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKd0lqb2lMM1l5TDNOMGIzSmxMM0J5YjIxdmRHbHZiaTh4TURReE56ZzBNemd6TlRFM09UUTVNU0o5Lk5oMmExaFA3U3JLeVVpZWdRbl9ET0NjSzRQMVczWExMV2RDVUR6eFVRcU0=)

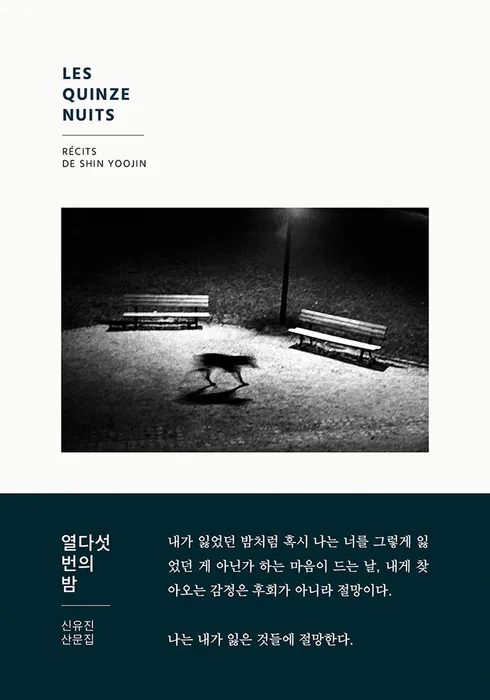

신유진 산문집. 저자 신유진이 전작 <열다섯 번의 낮>에서 화려한 빛에 가려진, 사라져가는 것들에 대한 허망함과 아름다움을 잊지 않기 위해 제 살에 문신을 새겨 놓는 타투이스트가 되었다면, 이번엔 밤의 시간과 공간 속 기억들을 유령처럼 떠돌다 그것들 사이에 다리를 놓는 목수가 되었다. 입안에서 부서지던 고소한 어린시절의 밤을 지나 마약없이 취했고 권총없이 자살했던 청춘의 밤을 거쳐 후회와 추억을 공유할 누군가가 있다는 사실만으로도 위안이 되는 오늘의 밤까지, 서른 중반을 넘어선 그녀의 얼굴을, 표정을, 몸짓을 만들어 온, 그 모든 밤의 기억들이 쓸쓸하지만 단단한 문장의 다리로 이어졌다.

저자/역자

코멘트

6목차

출판사 제공 책 소개

- 신유진의 문장은 사라져가는 것들의 바스락거림이다. 그녀는 허망함 속에 숨겨진 아름다움을 잊지 않기 위해 제 몸에 문신을 새겨놓는 타투이스트이고, 허공에 아슬히 매달려 끊어진 기억의 다리에 못질하는 목수이며, 황무지가 될지도 모를 밭 앞에서 기꺼이 곡괭이를 드는 농부이다. 그 문신은 슬프게도 아름답고, 그 다리는 위험을 무릎쓰고 건널만하며, 그 밭을 함께 가는 일이 내게는 큰 기쁨이다. -

저자 신유진이 전작 <열다섯 번의 낮>에서 화려한 빛에 가려진, 사라져가는 것들에 대한 허망함과 아름다움을 잊지 않기 위해 제 살에 문신을 새겨 놓는 타투이스트가 되었다면, 이번엔 밤의 시간과 공간 속 기억들을 유령처럼 떠돌다 그것들 사이에 다리를 놓는 목수가 되었다. 입안에서 부서지던 고소한 어린시절의 밤을 지나 마약없이 취했고 권총없이 자살했던 청춘의 밤을 거쳐 후회와 추억을 공유할 누군가가 있다는 사실만으로도 위안이 되는 오늘의 밤까지, 서른 중반을 넘어선 그녀의 얼굴을, 표정을, 몸짓을 만들어 온, 그 모든 밤의 기억들이 쓸쓸하지만 단단한 문장의 다리로 이어졌다.

I, 밤의 기억들

그런 밤을 알고 있다. 단편적이고 불연속적인 기억들이 어둠의 적막과 함께 내 몸을 타고 기어오른다. 내 입은 굳게 닫혀 누군가를 부를 수 없고, 누구도 나를 부르지 않는다. 눈을 뜨든 감든, 내가 보는 것은 어둠 속의 잠시 반짝이는 무언가다. 시선은 오직 그 반짝임에 매달리고, 나도 모르는 사이에 그 일에 매료된다. 언젠가 이것은 내가 아니라 밤이 한 일이란 사실을 알아챘다. 목에 매달린 밤이 제 뜻대로 나를 이끌어가는 일이다. 나는 그 일을 거스를 수 없다. 아니, 오히려 밤과 공모하여 그가 하는 일에 기꺼운 조력자가 된다. 그와 함께 이 기억과 저 기억 사이를 넘나든다. 운이 좋다면 그것들 사이에 다리를 놓아줄 수 있을 것이다. 그러나 대개는 낡고 허름한 것이라 기억의 사이 그 어디 쯤에서 끊어져 허공에 매달리기 일쑤이다. 박명의 푸른 빛이 거리를 물들일 때가 되어서야 밤은 지칠대로 지친 나를 놓아준다. 안도와 아쉬움이 동시에 찾아온다. 그러나 그것도 잠시 뿐임을 잊지 않았다. 얼마 지나지 않아 안도와 아쉬움의 가면이 벗겨지고 제 얼굴인 두려움과 기대를 고스란히 드러낸 채로, 밤이 다시 찾아올 것이다. 다시 한번 내 몸을 타고 목에 매달린다. 밤이 나를 끌고 다닐 것이다. 운이 좋다면 기억들 사이로 튼튼한 다리를 놓을 수 있을 것이다.

저자 신유진이 전작 <열다섯 번의 낮>에서 화려한 빛에 가려진, 사라져가는 것들에 대한 허망함과 아름다움을 잊지 않기 위해 제 살에 문신을 새겨 놓는 타투이스트가 되었다면, 이번엔 밤의 시간과 공간 속 기억들을 유령처럼 떠돌다 그것들 사이에 다리를 놓는 목수가 되었다. 입안에서 부서지던 고소한 어린시절의 밤을 지나 마약없이 취했고 권총없이 자살했던 청춘의 밤을 거쳐 후회와 추억을 공유할 누군가가 있다는 사실만으로도 위안이 되는 오늘의 밤까지, 서른 중반을 넘어선 그녀의 얼굴을, 표정을, 몸짓을 만들어 온, 그 모든 밤의 기억들이 쓸쓸하지만 단단한 문장의 다리로 이어졌다.

II. 알몸을 마주하는 일

<열다섯 번의 밤>에서 신유진은 자신의 내밀한 이야기로 독자를 이끈다. ‘밤’이란 그런 것 아닌가. 홀로 견디는 시간이고 홀로 남겨진 공간이다. 그 시간과 공간 속에서 저자는 자신의 어린시절로 돌아가 상처를 아이처럼 긁어보거나

"나는 벌거숭이 밤이 아팠다. 맨살이 찔리는 줄도 모르고 바닥을 구르는 그것이 아파서 앓아누웠다.” ?

20대의 시절의 끝나지 않을 것 같던 지루함과 불안함을 다시 견뎌내보기도 하는데,

“나는 하이네켄에 완전히 물려 버렸고, 히스테리 걸린 윗집 여자는 진즉에 이사를 가 버렸다. 커트 코베인의 자살 혹은 타살에 관한 이야기는 너무 흔한 소설 같아서 다시 쓰거나 읽고 싶지 않았다. 무언가에 취해 열반을 말하기보다 땀을 흘리며 사는 삶이 수행이라 생각했다. 나는 근육 한 점 없이 마른 우리의 몸이, 커트 코베인을 몰랐던 그때보다 더 부끄러웠다. ? <커트 코베인에 대해 배웠던 모든 것>

그것은 수치스럽게 여기는 자신의 알몸을 마주하는 것과 같아서 눈을 감고 싶은 본능에 사로잡히는 일이다.

"나는 나의 알몸이 수치스러워서 매번 눈을 감았다. 그저 눈을 감으면 괜찮을 줄 알았다.”.

-

III. 포복으로 기어오는 밤, 덩어리진 어둠, 그 속을 더듬거리며 나아가듯 쓰인 문장들.

지나고 나면 모든 것이 아름다웠다는 말을 나는 믿지 않는다. 어떤 상처들은 이마 위의 주름처럼 시간과 함께 더욱 뚜렷해진다. 다만, 상처의 주름과 함께 살아가는 법을 배울 뿐이다. 지나간 모든 것은 생각보다 조금 더 아팠고, 생각보다 견딜만 했다는 그녀의 첫 중편소설 의 주인공처럼, 살아간다는 것은 그런 것이므로. 젋지도 늙지도 않은 나이, 서른 중반이 되어서 작가는 자신의 수치스러운 알몸을 보는 일이 생각보다 더 아플지모르나 견딜만 한 일임을 자신의 소설 속 주인공으로부터 배운 것일게다. 똑바로 눈을 뜨고, 거울에 비친 자신을 바라보듯, 되살아나는 감정에 휘둘리지 않고 상처들을 바라봤을게다. 감정에 휘둘리지 않는다는 것, 그것은 20대부터 새로 배워온 언어 덕분이다. 아이의 언어, 즉각적이고 즉흥적인 언어, 감정이 아닌 감각의 언어. 이렇게 생각하는 것은 지나친 것일까, 이제부터 그녀가 쓰려는 모든 글들이 감정에 매몰되지 않고, 감각에 지배당하지 않으며, 어둠을, 허공을 더듬거리며 나아가듯 쓴 글이 될 것이라고.

"외로움, 그것은 어쩔 수 없다. …… 나는 외로움을 그냥 제자리에 두려 한다. 그리고 그것이 나의 언어가 되어 버렸음을 받아들인다. 다만 거기에 감각을 더하고 싶다. "

IV. 밤과 함께

되살아나는 아픔들과 황무지가 될지도 모를 두려움과 자신이 옮겨 낸, 또 앞으로 옮겨 올 인물들을 향한 미안한 마음에도 불구하고,

그녀는 글을 쓸 것이다. ‘다른 곳은 없다’. 곡괭이를 들고 밭을 가는 사람처럼, 온 몸에 땀을 흘리며 적을 것이다.

잃어버리고 잃게 될 수 없이 많은 밤을.

그것들이 불러올 모든 절망에도 불구하고

아니, 모든 절망과 함께,

그녀만의 언어로 글을 쓸 것이다.

나는 아무래도 이 글이 밤과 그녀가 공모하여 벌인 일인 것만 같다.

더 많은 코멘트를 보려면 로그인해 주세요!