한국의 독자들에게 5

추천 서문_리처드 도킨스 9

들어가는 글 30

제1장 인간이라는 이상한 생물 33

우리가 누군가를 모방하면, 그 사람으로부터 내게로 무언가가 전달된다. 그 ‘무언가’는 또 다른 사람에게 전달될 수 있고, 거기에서 또 다른 사람에게 전달될 수 있다. 이렇게 계속 전달되면서 저만의 생명을 지닐 수 있다. 그것이 ‘밈’이다.

제2장 인간의 뇌를 재편하라 49

모든 밈들이 가닿고자 하는 안식처는 인간의 마음이다. 그런데 인간의 마음 그 자체가 밈들이 인간의 뇌를 재편해서 자신들에게 더 나은 서식처로 만드는 과정에서 탄생한 인공물이다. 우리의 마음과 자아는 밈들의 상호작용에 의해 탄생한다.

제3장 문화는 어떻게 진화하는가 73

밈은 유전자의 복제가 아니라 자신의 복제를 꾀하는 방향으로 사상의 진화를 이끌어간다. 이것이 기존의 문화 진화 이론과 밈학을 가르는 큰 차이점이다. 발명, 전파, 확산, 그리고 문명의 탄생까지 모든 것이 밈의 힘이다.

제4장 밈의 눈으로 세상을 보라 95

사람에게는 “탁월하고 보편적인 모방 능력”이 있다. 우리가 이렇게 밈을 모방에 의해 전달되는 것이라고 정의한다면, 광범위한 밈 전파를 일으킬 수 있는 것은 사람뿐이라는 결론이 된다. 밈은 한 사람의 뇌 자원을 동원해서 자신을 연거푸 재생시킨다.

제5장 밈에 관한 세 가지 문제 121

안타깝게도 우리는 아직 밈의 단위를 규정할 수 없다. 또한 밈이 복사되고 저장되는 메커니즘도 모른다. 밈과 밈적 현상에 대한 학자들의 정의는 다양하지만, 의미를 확장할 필요가 있다. ‘모방’을 통해서 복사될 수 있는 정보인 한 무엇이든 밈이다.

제6장 커다란 뇌의 비밀 145

초기 호미니드들이 서로 모방하기 시작한 순간은 인류사의 진정한 전환점이었다. 많은 학자들이 커다란 인간 뇌의 유일한 원인으로 지목했던 사회적 기술은 사실 모방의 전 단계였을 것이다. 초기 인류의 생존 명제는 이것이다. “가장 뛰어난 모방자를 모방하라!”

제7장 밈으로 설명하는 언어의 기원 169

인간이 언어를 사용하게 된 원인은 무엇일까? 밈학에 따르면, 말은 밈을 퍼뜨린다. 우리가 이토록 말을 많이 하는 까닭은 우리 유전자를 위해서가 아니라 우리 밈을 퍼뜨리기 위해서다. 말은 효율적인 밈 확산 방법이다.

제8장 밈, 유전자를 압박하다 187

말을 잘한다는 것은 밈 확산 능력이 뛰어나다는 것이다. 따라서 초기 언어 사용자들은 말 잘하는 사람과의 짝짓기를 선호했다. 덕분에 새 밈을 잘 퍼뜨리는 뇌를 만드는 방향으로 유전자에게 자연선택의 압력이 가해졌다. 밈과 유전자의 공진화다.

제9장 사회생물학의 한계 211

인간의 뇌는 생물학적 이득으로만 설명하기에는 지나치게 빠르게, 지나치게 크게 자랐다. 현재 우리의 뇌는 충실도, 다산성, 수명이 뛰어난 밈을 잘 퍼뜨리도록 설계되어 온 것이다. 밈이 유전자를 강요해 큰 뇌를 만들게 했다.

제10장 ‘오르가슴이 나를 살렸어요’ 231

창조력과 예술적 성취는 밈을 복사하고, 사용하고 퍼뜨리는 방법이다. 즉 창조력이 뛰어난 예술가는 좋은 모방자라는 징후다. 작가, 예술가, 기자, 배우, 음악가 들이 거의 아무하고나 섹스할 수 있다는 것은 이런 이유 때문이다.

제11장 섹스 어필하는 밈 251

밈의 관점에서 본다면, 자신의 경험과 소유물을 물려주고자 하는 인간의 욕구는 밈을 퍼뜨릴 절호의 기회다. 따라서 밈은 인간의 성적 행위를 다른 방식으로 다양하게 이용한다. 섹스는 밈을 맘껏 확산하고, 통제하고, 조작하게 해주는 멋진 신세계다.

제12장 이타성에 대한 밈 이론의 설명 275

이타성은 자신을 희생하여 다른 생물체에게 도움을 주는 행위이다. 이타적인 사람은 인기 있고, 따라서 그의 행위는 모방되고, 결국 그의 밈이 다른 사람보다 더 널리 퍼진다는 것이다.

제13장 이타성을 가장하라 299

밈의 일생에서 유일하게 중요한 것은 스스로의 생존과 복제이다. 따라서 이타적 행동은 이타성 밈을 복제함으로써 우리를 더 이타적인 인간으로 만든다. 그리고 이런 이타성을 바탕으로 밈은 더욱더 확산된다.

제14장 뉴에이지에 오염된 밈 321

임사체험, 종교적 환상, 점성술, 대체의학 등 뉴에이지 이야기는 어느 사회, 어느 시대에나 널리 퍼진다. 그런 뉴에이지

평가하기

3.6

평균 별점

(31명)

(31명)

코멘트

더보기

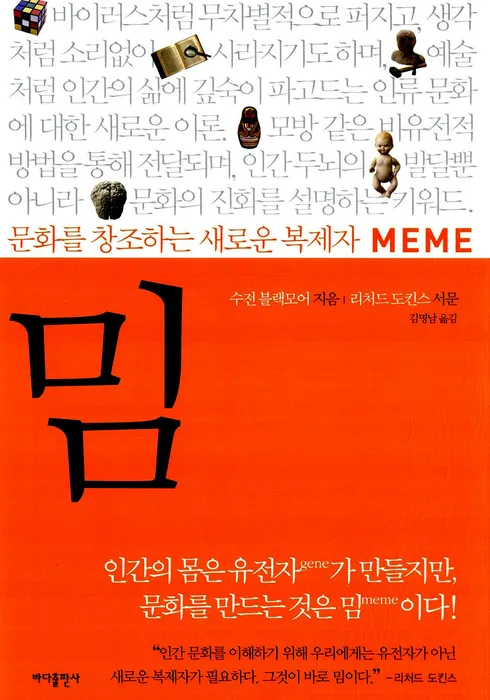

리처드 도킨스가 처음 밈이라는 개념을 제시한 이후 지금까지 출판된 밈 관련 서적 중 그 개념을 가장 충실하게 반영했다는 평을 받고 있다. 특히 수전 블랙모어는 밈에 대해 문화 복제자 이상의 의미가 있다고 이야기한다. 즉 밈이 모방을 통해 전달되기 위해 인간의 뇌를 폭발적으로 성장시켰고, 언어를 만들었으며, 유전자를 압박해 새로운 밈을 더 잘 퍼뜨리는 인간에게 유리하도록 자연선택의 압력을 가했다는 것이다. 뿐만 아니라 사회생물학계의 난제인 인간의 이타성 문제와 종교 현상까지도 밈의 관점에서 해석한다. 이를 통해 인간은 수많은 밈들이 뒤섞여 있는 밈플렉스이며, 인간 존재란 결국 밈의 전파와 확산을 위한 도구인 ‘밈 머신’이라고 주장한다. * 밈meme: 모방 같은 비유전적 방법을 통해 전달된다고 여겨지는 문화의 요소

별점 그래프

평균 3.6(31명)0.5

4

5

저자/역자

코멘트

5더 많은 코멘트를 보려면 로그인해 주세요!

목차

출판사 제공 책 소개

인간의 문화를 만드는 새로운 복제자 밈!

1976년 리처드 도킨스는 《이기적 유전자》에서 유전자에 상응하는 개념이자 문화의 진화를 이끈 새로운 복제자로 밈meme이라는 개념을 제시했다. 이것은 유전자와 마찬가지로 인간을 도구로 활용하면서 자신의 세력을 전파하고 확산해 왔다. 그러나 유전자와는 달리 생물학적인 방법(섹스)이라는 수직적 복제가 아니라 모방이라는 수평적 방법을 통해 뇌에서 뇌로, 인간에서 인간으로 복제되며 수천 년 동안 인류의 문화를 만들어 왔다.

원제가 《밈 머신The Meme Machine》인 수전 블랙모어의 이 책은 리처드 도킨스가 처음 밈이라는 개념을 제시한 이후 지금까지 출판된 밈 관련 서적 중 그 개념을 가장 충실하게 반영했다는 평을 받고 있다. 특히 여기서 수전 블랙모어는 밈에 대해 문화 복제자 이상의 의미가 있다고 이야기한다. 즉 밈이 모방을 통해 전달되기 위해 인간의 뇌를 폭발적으로 성장시켰고, 언어를 만들었으며, 유전자를 압박해 새로운 밈을 더 잘 퍼뜨리는 인간에게 유리하도록 자연선택의 압력을 가했다는 것이다. 뿐만 아니라 사회생물학계의 난제인 인간의 이타성 문제와 종교 현상까지도 밈의 관점에서 해석한다. 이를 통해 인간은 수많은 밈들이 뒤섞여 있는 밈플렉스이며, 인간 존재란 결국 밈의 전파와 확산을 위한 도구인 ‘밈 머신’이라고 주장한다.

모방을 통해 전달되는 문화 복제자, 밈

태어난 지 얼마 되지 않은 아기들은 자신을 바라보는 부모의 표정을 모방한다. 부모가 웃으면 함께 웃고, 인상을 쓰고 있으면 따라서 얼굴을 찡그리다가 금세 운다. 100일 정도가 지난 아기들은 부모의 말과 표정을 따라하며 옹알이를 하고 부모를 따라 입 안에서 혀를 차기도 한다. 그리고 돌 무렵부터 본격적으로 말을 배우면서 부모의 언어와 행동을 모방한다.

거의 모든 인간에게는 ‘탁월하고 보편적인 모방 능력’이 있다. 그리고 이러한 모방을 통해 언어와 몸짓, 행위 등을 학습한다. 책을 읽거나 요리를 하는 부모의 모습을 보면서 책을 펼쳐들고 소꿉놀이를 한다. 춤추며 노래 부르는 가수들을 보면서 소리를 내며 몸을 흔든다. 종이비행기를 접어 주는 부모를 보면서 자신도 따라 종이를 접어 본다. 이런 모방을 통해 아이는 학습을 하고, 두뇌를 성장시켜 나간다. 또한 아이가 또래 아이를 만나 소꿉놀이를 하고, 춤을 추고, 노래를 하면서 이런 행위들은 다른 아이에게로 전달된다.

이 모든 순간, 이런 일련의 ‘모방’을 통해 부모에게서 아이로, 아이에게서 다른 아이에게로 전달되는 것이 있으니, 그것이 바로 밈이다. 이렇듯 요리, 춤과 노래, 그리고 종이비행기 접기 밈은 모방을 통해 부모에서 아이로 전해진 뒤 아이의 또래집단으로 전해질 것이다. 이후 걷잡을 수 없이 많은 사람에게 전달되면서 자신의 세력을 확장하고 생명을 유지해 간다.

밈학의 관점으로 보는 큰 뇌와 언어의 탄생

인간의 뇌는 거대하다. 학자들은 대략 250만 년 전쯤부터 본격적으로 뇌의 크기가 성장했던 것으로 본다. 이때가 석기가 등장한 시기, 오스트랄로피테쿠스가 호모로 이행하는 시기와 대강 같았을 것이다. 그리고 10만 년 전쯤, 모든 호미니드들이 호모 사피엔스가 되었을 시기에는 이미 지금의 우리만큼 큰 뇌를 가졌을 것이다.

인간의 큰 뇌는 값비싼 대가를 치른다. 첫째 뇌는 지나치게 많은 에너지를 소비한다. 몸무게의 2%만을 차지하는 뇌가 몸 전체 에너지의 20%를 소비한다. 또한 무게가 큰 나머지 스스로 머리를 지탱하고 걷기까지 지나치게 오랜 시간을 필요로 한다. 결정적으로, 출산 과정에서 어마어마한 위험을 동반한다. 의학이 제대로 발전하기 전까지 많은 산모와 아기가 출산 과정에서 큰 뇌에 희생되었다.

모방, 인류 진화의 최고 전환점

밈학의 관점에 따르면, 인간 역사에서 최고의 전환점은 우리가 서로 모방하기 시작한 순간이었다. 그리고 그 순간 제2의 복제자인 밈이 탄생했다. 밈은 모방을 통해 탄생하고, 모방을 통해 생명력을 얻는다. 그리고 모방을 통해 끊임없이 복제되면서 힘을 키워 간다.

인류 역사에서 일단 한 가지 기술(농경이든, 도구 제작이든, 춤과 노래든)이 퍼지기 시작하자 그것을 습득하고 ‘모방’하는 것이 중요해졌다. 그것들 대부분이 생존에 필요한 기술이기 때문이다. 따라서 초기 인류에게 가장 중요한 과제는 ‘최고의 모방자를 모방하라’이고, 짝짓기에서도 이것은 유지됐다. 그래야 훌륭한 모방자를 낳을 수 있기 때문이다. 이처럼 더 나은 모방 능력을 향한 선택압력이 작용한 결과 밈 확산에 필요한 큰 뇌가 더욱 절실해졌을 것이다. 뇌를 거대하게 키워야 한다는 자연선택의 압력은 밈에 의해 탄생하고 추진된 것이다.

그리고 큰 뇌를 통해 언어 능력을 키우게 된 것은 밈은 물론 인간에게도 분명 대단한 이점이었을 것이다. 언어는 밈을 전달하는 훌륭한 도구이다. 우리가 하루 종일 쉬지 않고 이야기하는 것은 결국 밈의 확산을 가장 빠르게 퍼뜨리는 방법이 된다.

지금으로부터 250만 년 전쯤 처음으로 모방이 진화하자, 동시에 제2의 복제자인 밈이 태어났다. 사람들은 서로 따라 하기 시작했고, 가장 품질이 좋은 밈이 가장 잘 살아남았다. 그 과정에서 충실도, 다산성, 긴 수명을 지닌 음성을 통한 신호라는 밈이 가장 잘 복사되었고, 그것들이 성공한 결과가 바로 지금의 문법 언어로 자리잡았다. 초기 언어 사용자들은 사회에서 가장 말 잘하는 사람을 따라하는 데 그치지 않고, 그 사람과 짝짓기를 선호했다. 그 덕분에 새 밈을 잘 퍼뜨리는 뇌를 만드는 방향으로 유전자에게 자연선택의 압력이 가해졌다. 밈과 유전자가 이렇게 공진화한 결과, 큰 뇌와 언어라는 특이한 성질을 가진 종이 생겨난 것이다. 그리고 이 과정을 개시하는 데 필요한 것은 오직 모방 능력뿐이었다. 밈학은 인간 언어의 기원과 큰 뇌의 발달이라는 수수께끼에 해답을 제공한다.

언어, 종교, 패션, 소셜 네트워크……

모든 인간 문화를 만든 것은 밈이다!

그렇다면 인류의 문화는 어떻게 진화한 것일까? 무언가가 발명되고 전파되고 확산되는 과정에서 인간은 과연 어떤 역할을 한 것일까? 많은 사람들은 인간이 새로운 문화를 끊임없이 만들어내고 전파하고 확산한 주체라고 이야기한다. 그러나 발명은 무에서 홀연히 솟아나는 게 아니라 이전의 발명들에 의존한다. 인간은 굴러가는 돌을 보고 바퀴를, 나뭇가지를 건너는 개미의 모습을 보면서 다리(교량)를 만들었을 것이다. 언어 역시 마찬가지다. 뛰어난 언어 능력이라는 본능이 작용했겠지만, 끊임없이 음성 신호를 모방하고 모방하면서, 그 과정에서 다양한 변이를 거치면서 언어는 더욱더 정교해졌을 것이다.

밈학에서는 문화의 진화를 설명하면서 ‘이기적 복제자’ 개념을 제시한다. 즉 생명의 진화가 생명 자체의 목적을 위해서가 아니라 이기적인 유전자가 자신의 이득을 위해 활동하면서 생겨난 결과로 보는 것과 마찬가지의 시각인 것이다. 따라서 인간이 자신들을 위해 문화를 만들어낸 것이 아니라 이기적 복제자인 밈이 스스로의 성장과 생명을 위해 활동한 결과 지금의 인간 문화가 만들어졌다는 것이다.

물론 밈이 존재하려면 모방이 가능한 뇌를 유전자가 제공해 주어야 한다. 뇌의 속성이 밈의 성공 여부에 영향을 미치는 것도 사실이다. 하지만 일단 생겨난 밈은 독자적인 생명력을 지닐 수 있다고 봐야 한다. 밈은 종의 이득을 위해서 행동하지 않을 것이다. 개체의 이득을 위해서도, 유전자의 이득을 위해서도 행동하지 않는다. 자기 자신 이외의 다른 무엇을 위해서도 행동하지 않는다. 그것이 정의상 밈의 속성이다.

문화 진화를 설명하는 이론은 간단하게 정리된다. 인간은 문화를 발전시켜 오지 않았다. 오로지 밈이 자신을 위해서 인간을 도구로 삼아 끊임없이 전파, 확산되면서 지금의 문화가 만들어졌을 뿐이다. 도킨스 식으로 이야기하자면, 생물계의 창조적 업적들이 모두 유전적 진화의 산물이듯이, 인