편집자 일러두기

1부. 문장부호와 숫자 디자인 / 카렌 쳉

문장부호

숫자

2부. 한글과 문장부호

한글에 쓰인 문장부호의 흐름 / 노민지

한글꼴 문장부호 디자인에 대하여 / 이용제

한글 타이포그래피 환경으로서 문장부호 / 심우진

우아한 문장부호의 세계를 위해 / 박활성

부록

한글 맞춤법 문장부호 규정

평가하기

3.9

평균 별점

(31명)

(31명)

코멘트

더보기

한글에 깊이 스민 외래 요소로서 문장부호와 숫자를 다룬다. 1부는 카렌 쳉이 쓴 <글꼴 디자인하기(Designing Type)>(2006, 예일 대학교)에서 숫자와 문장부호에 대한 내용만 발췌 번역한 것으로, 말 그대로 라틴 문자권의 글꼴 디자이너가 그 둘을 디자인할 때 어떤 지침에 따라 디자인하는지 살펴보는 내용이다. 문장부호와 숫자가 한글과 달라 문제가 생긴다면 먼저 그것이 어떤 형태적, 구조적 특징을 가지는지 알아야 한다. 물론 비교적 기본적인 내용이고 동아시아권 문장부호 등을 포괄하지 못하기 때문에 한계가 뚜렷하지만 시작점으로는 참조할 만하다. 2부에서는 네 명의 필자가 네 측면에서 문장부호를 다룬다.

지구 최후의 미션, 지금 시작된다!

오픈 기념 30% 할인! 공룡보다 빠르게 GET

왓챠 개별 구매 · AD

별점 그래프

평균 3.9(31명)0.5

4

5

지구 최후의 미션, 지금 시작된다!

오픈 기념 30% 할인! 공룡보다 빠르게 GET

왓챠 개별 구매 · AD

저자/역자

목차

출판사 제공 책 소개

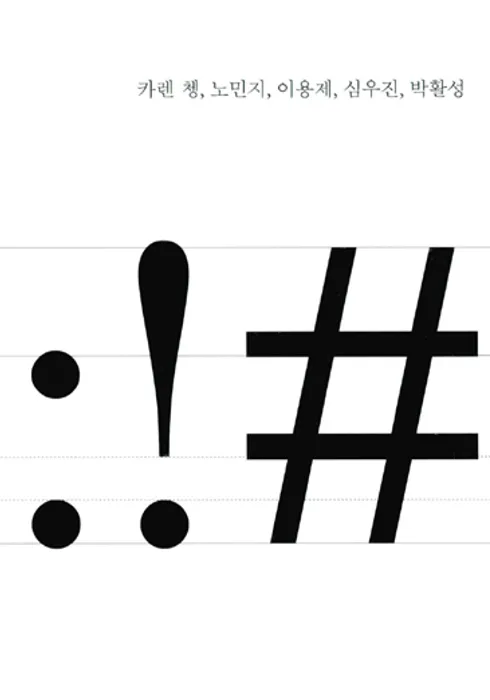

문장부호와 숫자를 어떻게 바라볼 것인가

한글을 다루는 디자이너라면 한번쯤 문장부호와 숫자 문제로 골치를 썩곤 한다. 조금만 신경 쓰지 않아도 글자사이가 엉망이 되거나 글줄이 흐트러지기 때문이다. 그러나 문장부호와 숫자는 문장을 이루는 데 없어서는 안 될 존재이며 한글 타이포그래피를 풍요롭게 만들어주는 요소이기도 하다. 이 책은 한글에 깊이 스민 외래 요소로서 문장부호와 숫자를 다룬다.

1부는 카렌 쳉이 쓴 『글꼴 디자인하기(Designing Type)』(2006, 예일 대학교)에서 숫자와 문장부호에 대한 내용만 발췌 번역한 것으로, 말 그대로 라틴 문자권의 글꼴 디자이너가 그 둘을 디자인할 때 어떤 지침에 따라 디자인하는지 살펴보는 내용이다. 문장부호와 숫자가 한글과 달라 문제가 생긴다면 먼저 그것이 어떤 형태적, 구조적 특징을 가지는지 알아야 한다. 물론 비교적 기본적인 내용이고 동아시아권 문장부호 등을 포괄하지 못하기 때문에 한계가 뚜렷하지만 시작점으로는 참조할 만하다.

2부에서는 네 명의 필자가 네 측면에서 문장부호를 다룬다. 먼저 노민지는 한글에 쓰인 문장부호의 역사와 흐름을 짚어줌으로써 우리가 현재 쓰는 문장부호가 언제, 어떤 모습으로 한글에 스몄는지 살핀다. 『훈민정음』 해례본에 쓰인 고리점을 시작으로, 우리 고유의 문장부호로 추측되는 어미괄호, 개화기 신문, 소설, 잡지, 교과서 등을 통해 수용된 서구의 문장부호, 『조선어문법』(1925) 이후 국어 문법서에 규정된 문장부호의 변천사를 개괄한다.

둘째로 이용제는 한글꼴을 디자인하는 입장에서 현재 문장부호의 모양과 크기, 위치에 대한 문제의식을 드러낸다. 그는 글꼴을 디자인하며 문장부호에 대한 의문이 들었지만 “왜 문장부호를 세로쓰기용과 가로쓰기용으로 나누었는지, 서양의 문장부호를 한글에 어떠한 기준으로 사용해야 하는지 등에 대해 살펴보려 해도 무엇 하나 근거를 찾기” 어려웠다고 토로한다. 이어서 가로쓰기와 풀어쓰기에 대한 최현배의 주장을 바탕으로 이에 대한 추론을 시도하고, 가로쓰기와 세로쓰기 등 쓰임새에 맞는 문장부호의 필요성을 이야기한다.

셋째로 심우진은 이미 만들어진 문장부호를 사용하는 입장에서, 디자인 현장에서 일어나는 혼란스러운 상황을 드러내고 모든 것이 코드 값으로 입출력되는 디지털 시대에 맞춰 표준화 이슈를 중심으로 문장부호 조판을 위한 개선 방향을 제안한다. 예를 들어 키보드 자판에 있는 부등호(< >) 기호가 흔히 원래의 홑화살괄호(〈 〉)를 대체하는 현재의 상황에서 위치와 높이 등에 대한 아무런 기준 없이 디자인되는 문장부호들이 디지털 환경에서 어떤 문제를 야기하는지, 그에 대한 최소한의 개선책은 무엇인지 살핀다.

마지막으로 박활성은 편집자의 입장에서 문장부호의 용법과 양상 문제를 건드린다. 현장에서 사용하는 문장부호와 규정상 문장부호의 격차가 점점 커져 그 ‘현실화’가 필요하다는 명목으로 단행된 이번 한글맞춤법 문장부호 규정 개정안이 실제로 어떤 의미를 지니는지 직시하고 디자이너들이 조판하는 관습적인 문장부호 양상에 의문을 던진다.

이 책은 읽고 바로 현장에서 적용할 수 있는 실용서가 아니다. 그렇다고 문장부호와 숫자의 역사와 의미를 두루 살피는 참고서도 아니다. 이 책의 목적은 그보다 훨씬 소박하다. 현재 우리가 사용하는 문장부호와 숫자가 한글 타이포그래피 환경에서 문제를 일으킨다면, 그것이 우리 고유의 것이 아니기 때문이라는 피상적 이해를 넘어 구체적으로 왜 그런 불협화음이 생기는지, 어떻게 개선할 수 있을지 생각해보자는 것이다.