음식으로 살펴보는 동아시아의 역사와 문화

지난 100년 한·중·일 동아시아 3국의 음식 문화가 변해 온 모습에는 동아시아가 겪은 복잡다단한 역사가 고스란히 담겨 있다. 제국과 식민지라는 서로 다른 경험으로 20세기를 시작한 한?중?일 세 국가의 음식 문화는 때로는 억압하고, 때로는 융합하면서 서로 밀접한 영향을 주고받았다. 이후 각기 국민국가를 형성하고 국가 내 주변부를 중앙으로 통합하는 과정을 거치면서, 다양한 민족 음식ethnic food 또는 지역 음식을 ‘국가’라는 정체성 아래 통합했고 그 결과 자급자족적인 로컬푸드local food 시스템은 점차 약화되었다. 또한 가속화되는 세계화 추세는 음식 문화의 획일화를 더욱 심화시키고 있다. 국내 음식 역사/문화사 연구에서 독보적 위상을 차지하고 있는 주영하 교수는 수년간의 현지 조사와 문헌 연구를 토대로 동아시아 음식 문화의 역사를 상세하게 풀어낸다.

세계화를 넘어 로컬푸드 시스템의 복원을 꿈꾸다

음식은 개인이나 집단이 처한 현재의 정치경제학적 좌표를 보여 준다. 이러한 속성은 세계화가 보편화된 오늘날 더욱 극명하게 드러나는데, 과거 소규모 단위의 자급자족적인 음식 생산/소비/유통 시스템(로컬푸드local food 시스템)이 더 이상 작동하지 못하고 다국적 식품 기업이나 강대국이 절대적 영향력을 행사하는 세계화된 음식 산업 체제에 포섭되어 있다는 점에서 이를 확인할 수 있다. 이러한 현실은 오랫동안 지속된 식생활의 변화는 물론이고 개인의 일상생활이나 지역의 경제활동에 이르는 거의 모든 삶의 영역에 급격한 변화를 가져왔다. 음식에 대한 실증적이고 과학적인 연구를 뛰어넘어 ‘인문학적 음식학’을 주장하는 저자는 현대 사회에서 음식은 주권이나 인권의 문제와 직결된 정치경제학의 차원에서 살펴보아야 하는 문제임을 강조하고, 대안적 음식 문화로서 로컬푸드 시스템을 되살리자고 주장한다.

음식, 민족의 경계를 넘나들다

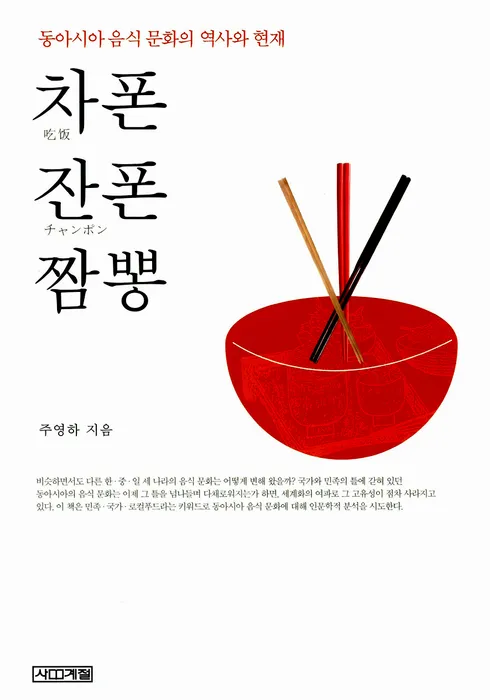

국가와 민족이라는 틀에 갇혀 있던 동아시아 음식 문화는 20세기 이후 그 틀을 넘나들며 다양하게 변해 왔다. 지배 세력의 이해관계에 따라 음식 문화에 개입되는 ‘민족’이라는 틀이 강화되기도 하고 진화된 음식 문화가 이 틀을 뛰어넘기도 한다. 맛과 재료는 조금씩 다르지만 한중일 세 나라 모두에 있는 화교 음식의 하나인 ‘짬뽕’이 대표적인 예다. 저자는 짬뽕과 유사한 음식의 분포를 조사하면서 이 음식이 일본 제국주의와 밀접한 관련을 지니고 있다고 본다. 일제 침략 이후 한중일이 동일한 정치?경제적 권역에 묶이면서, 일본 나가사키에 정착한 화교들이 현지화한 잔폰(나가사키 짬뽕)이 한국식 변형을 거쳐 오늘날의 ‘짬뽕’이 된 것이다. 여기에는 노골적인 민족 차별과 배제로 인해 화교의 대부분이 음식업에 종사할 수밖에 없었던 한국의 특정한 정치 사회적 맥락도 작용했다.

민족/국민 음식에서 트랜스컬처로

중국이 음식을 ‘역사 만들기’의 한 수단으로 활용하는 사례에서 볼 수 있듯, 음식은 때때로 자민족의 정체성을 날조하고 전통을 창조하기 위한 도구로도 이용된다. 예를 들어 유목 민족의 영향을 받아 만들어진 두부를 한족(漢族)의 독창적인 발명품으로 둔갑시킨 것이나 한중일 각국이 생선이나 육류의 저장 음식인 식해(食?) 계통 음식이 자국에서 기원했다고 주장하는 사례가 그러하다. 이 책은 현재 민족 음식에서 세계 음식으로 ‘진화’하고 있는 비빔밥의 사례를 제시한다. 현지인의 문화와 취향을 곁들여 다양하게 변주되고 있는 비빔밥처럼, 기원이나 정통성을 내세워 특정 음식의 우수성을 강조하는 것을 경계하고, 음식 문화가 민족이라는 배타적 경계를 뛰어넘어 이질적 문화가 혼종된 트랜스컬처가 되기를 기대한다.

국가, 음식을 통제하다

국민국가 형성 이후 동아시아 각국은 ‘국가’라는 단일한 정체성 아래 음식을 통제해 왔다. 다민족 국가인 중국은 전통적으로 소수민족을 억압하고 통제하기 위해, 오늘날은 경제 성장을 밑거름으로 패권적 중화주의를 회복하기 위해 음식을 이용하고 있다. 자의적인 기준으로 소수민족의 계통을 분류하고 그들의 고유한 문화를 억압함으로써, 소수민족의 고유한 음식은 관광객을 위한 상품으로 전락했다. 만주족과 한족의 조화를 상징적으로 보여 주는 청의 황실 요리 만한전석(滿漢全席)은 진정한 의미가 사라진 채 관광객을 위한 호사스러운 요리로만 남아 있다.

국가의 정책과 개입이 지역의 음식 산업을 왜곡시키거나, 국가가 특정한 목적을 위해 음식을 효과적으로 활용하는 경우도 있다. 20세기 제주도의 음식 문화는 육지에 급속하게 포섭된 역사다. 1960년대 이후 국가 주도의 개발과 관광 붐으로 벼농사와 감귤 농사가 확대되면서 기존의 농산물 생산, 소비 구조가 와해되고 고유한 음식 문화도 점차 사라지고 있다. 이제 제주도에서 제주도 음식을 맛보기는 어려워졌다. 가고시마 특산품인 이모쇼추(고구마소주)는 신형 총을 개발하는 과정에서 만들어져서 공급이 부족한 쌀로 만든 소주의 대체재로 마셨으나, 일본의 경제성장과 무역 마찰을 계기로 일본 정부가 이를 ‘국민주’로 홍보하면서 폭발적 인기를 누린다.

세계화, 로컬푸드 시스템을 해체하다

20세기 말부터 거세진 세계화는 전 세계를 단일한 식품 산업 시스템에 편입시켰다. 이제 웬만한 오지를 가도 다국적 기업이 만든 식품을 찾을 수 있다. 세계화는 우리의 입맛도 급격하게 변화시키고 있다. 한국 음식이 근래 들어 갑자기 매워졌는데, 저자는 본래 한국 음식의 매운맛인 고춧가루의 매운맛을 다국적 외식 업체에 의해 전 세계적으로 유행한 칠리페퍼의 매운맛이 압도했기 때문이라고 본다. 한국 음식 고유의 매운맛과 영양학적 우수성은 자극적인 매운맛에 의해 사라지고 있으며, 한국 음식은 그저 맵기만 한 음식으로 인식되고 있다. 세계화는 음식 생산자와 소비자의 자발적인 선택과 결정을 제한함으로써 생활 방식과 일상생활의 깊숙한 차원에 이르기까지 영향을 미친다. 생산성과 가격 경쟁에서 밀려 생활의 오랜 근거였던 농산물을 더 이상 생산할 수 없게 된 농촌의 현실을 이를 잘 보여 준다.

미래의 음식 문화, 로컬푸드 시스템의 복원

이 책은 대안적 음식 문화로 지역 사회 중심의 로컬푸드 시스템 복원을 제안한다. 로컬푸드 시스템은 소규모 지역권역에서 주민들 스스로 먹을거리를 생산, 소비하는 것을 말한다. 최근 심화된 식량 위기는 식량 자주권이 삶의 질과 심지어는 생존까지도 좌우하는 문제임을 인식하게 한다. 이 책은 그 성공 사례로 미야자키현 아야초(綾町)를 들고 있다. 원래 삼림 벌목과 운반이 주요 생계 수단이었던 이 지역은 각 가정이 소규모로 농사를 짓도록 지원하고, 점차 유기농산물 생산과 판매를 주된 사업으로 확대해 나간다. 이를 통해 작은 산골 마을이었던 아야초는 유기농산물 산지이자 숲이 잘 보존된 관광지로 일본 사회의 주목을 받고 있다. 거대한 세계화의 흐름 속에서 국가나 민족의 경계 내부에서 안전하게 보호받는 것이 불가능해진 현재, 개인과 지역 사회가 연대하고 각기 고유한 음식 생산/소비 문화를 보존하는 로컬푸드 시스템을 통해 미래의 음식 문화를 전망해 보자.

![[운영] <시네마 천국> 재개봉 개봉전_보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/CQmgqufyck_S-fOf7NN02A.jpg?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKdmNIUnpJanBiSW1KbklsMHNJbkFpT2lJdmRqSXZjM1J2Y21VdmNISnZiVzkwYVc5dUx6UXdOamMxTURreE5UTXlNemd6TVRnaWZRLko3MldaU09aOWRGN1paTTkzUFUwLUdKUm5jdmllREpoQjd0LU5QcE9HeXc=)

![[운영] <시네마 천국> 재개봉 개봉전_보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/YrptwVK4qvKfTL4KoVFWLA.jpg?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKdmNIUnpJanBiSW1KbklsMHNJbkFpT2lJdmRqSXZjM1J2Y21VdmNISnZiVzkwYVc5dUx6ZzVPRFEwTXpRM05qQTNOalkyTVRBaWZRLmpWd3NyRTA4ZlZQWl9rZnlhdE1xT01ndnRfVmJLRmk0cjBlUHB0TVJzXzA=)