오세일

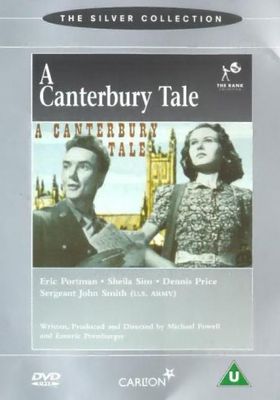

캔터베리 이야기

평균 3.8

왠지 모르게 항상 들떠 있는 듯해 보이는 칠링본 마을의 일상적인 풍경이 좋았다. 무릎을 꿇고 호텔 바닥을 열심히 청소하는 아줌마, 존슨을 깨우며 정신없이ㅡ마치 슬랩스틱처럼ㅡ커튼을 열어 해치는 직원, 호탕하게 웃는 아저씨 등의 지극히 일상적인 사람 사는 모습이 괜스레 아름다웠다. 그런 면에서 <캔터베리 이야기>의 숏은 존 포드의 위대함에 비견된다. 일상의 풍경, 자연, 빛, 어둠으로 조합된 숏에서 파생되는 노스탤지어적인 정서. 그러니까 더 개인적인 감상으로 말하자면, <나의 계곡은 푸르렀다>의 숏을 볼 때와 (거의) 동일한 숭고함을 느꼈다. 가볍고 톡톡 튀는 청년들이 등장하는 추리물과, 그 저변에 내재되어 있는 종교적인 모티브가 묘하게 뒤섞인 이질적인 조화. 하지만 그런 이질감이 전혀 싫지 않다. 오히려 줄곧 눈을 떼지 못하게 만드는 무언가가 존재한다는 확신을 준다. 이런 특징 또한 존 포드 특유의 '아름다운 불균질함'과 동일한 성질을 공유한다. 영화의 러닝타임 절반을 투자하면서까지 정체를 밝히기 위해 노력했던 통칭 '글루맨'의 실체에는, 그다지 큰 반전도 장르적 쾌감도 없다. 오히려 영화는 글루맨이라는 범인을 징벌의 대상으로 낙인 하지 않는다. 글루맨의 범행에는 명백한 '의도'가 엄존한다. 아이러니하게도 전쟁의 발발을 통해 시골의 존재를, 자연의 아름다움을 목도하게 된 존슨과 깁스. 때때로 전쟁의 비극은 일상의 소중함을 환기하게 만든다. 일상에 전쟁이란 불순함이 스며들기 시작할 때, 그제서야 우리들은 비로소 잠시 동안의 안식에서 무언가를 발견하게 된다. 글루맨은 그런 '발견'을 위해 평생을 바쳤다. 하지만 군인들은 짧은 안식의 기회를 틈타 여자들을 꼬시기에 바쁘고, 그들의 삶에서 시골은 영원한 뒷전이 된다. 그래서 글루맨은 마을의 모든 여자들을 내쫓기로 결심한다. 정확히 글루맨의 정체가 밝혀지는 시퀀스를 기점으로, 영화는 본격적인 신화의 단계에 돌입한다. 캔터베리 순례길을 걷는 앨리스의 귀에 들리기 시작하는 과거의 소리(들). 말발굽 소리, 사람들의 대화 소리, 악기 소리 등, 카메라는 귀로 과거를 인식하기 시작하는 그녀라는 피사체를 로우 앵글로 담는다. 이 순간 그녀를 포착하는 숏에서는 시간이라는 감각이 무화되며, 땅과 지역의 역사를 인양하는 신화적인 작업이 발현된다. 이른바 '신화적인 숏'. 나는 이때 다시 한번 <캔터베리 이야기>와 존 포드의 상관관계를 떠올리지 않을 수 없었다. 사실 이 뒤로는 모든 숏들이 존 포드스럽다. 다른 의미로 버릴 숏이 없다. 오르간을 연주하는 깁스, 캔터베리 성당의 내부를 인서트 하는 숏의 이미지, 무너진 건물들 사이에 우뚝 솟아 있는 캔터베리 성당의 모습까지. 이 모든 숏들은 곧 영화의 숭고한 정서를 머금으며, 그런 정서는 숏 안에서 기어이 하나의 신화를 창조한다.