프롤로그 기억은 산 자와 죽은 자의 대화이다

1부 기록에서 증언으로

1. 진짜보다 더 진짜 같은 가짜

2. 아우슈비츠의 아포리아

3. 홀로코스트, 법정에 서다

4. 부정론자 인터내셔널

2부 실존의 회색지대

1. 전사자 추모비와 탈영병 기념비

2. 공범자가 된 희생자

3. 희생자가 된 가해자

4. 영웅 숭배와 희생자의 신성화

5. 아우슈비츠와 천 개의 십자가

6. 히틀러와 스탈린 사이에서

7. 1942년 유제푸프와 1980년 광주

3부 국경을 넘는 기억들

1. 아르메니아 제노사이드와 일본군 ‘위안부’

2. 안네 프랑크와 넬슨 만델라

3. 홀로코스트와 미국 노예제

4. 식민주의와 홀로코스트

5. 홀로코스트와 제3세계

6. 나가사키와 아우슈비츠

4부 살아남은 자의 무게

1. 경계의 기억, 기억의 경계인

2. 수난담의 기억 정치

3. 용서하는 자, 용서받는 자

4. 논리적 반성과 양심의 가책

5. 이성과 도덕이 충돌하는 야만의 역사

에필로그 연루된 주체와 기억의 책임

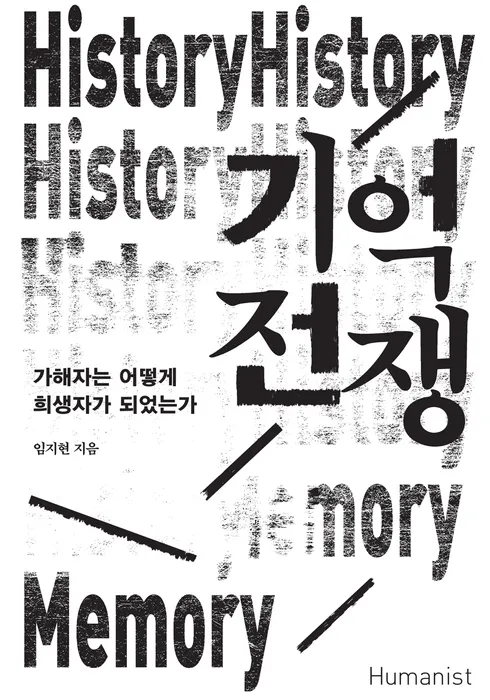

기억 전쟁

임지현

300p

![[운영] <만약에 우리> 1000 캐시백_보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/T2XWO8sp57dxThcuH2WbGw.jpg?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKdmNIUnpJanBiSW1KbklsMHNJbkFpT2lJdmRqSXZjM1J2Y21VdmNISnZiVzkwYVc5dUx6STFNRE01T0RVNU1URTFNakV5TmpZaWZRLmxRUnhKZDJxUi1vYVdHcjR4bzFFS3dJRVJxM3pGemZTeWVKemlqRkxSbmM=)

![[운영] <만약에 우리> 1000 캐시백_보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/NCIXGDs3-yKIR6aK2qBkNw.jpg?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKdmNIUnpJanBiSW1KbklsMHNJbkFpT2lJdmRqSXZjM1J2Y21VdmNISnZiVzkwYVc5dUx6ZzJNak00T1RBME5qRTBOelV5TXlKOS5YT2NoLXpsZUsyanl2OFRuWVJGUm80Q2tKWU04OGpQVko0OXhNOTZnRHlN)

오늘날 우리는 과거 비극의 가해자와 공범자가 희생자로 둔갑하고, 누가 더 큰 희생자인지를 놓고 희생자와 희생자, 희생자와 가해자가 경쟁하는 웃지 못할 소극을 마주하고 있다. 가해자와 희생자, 희생자와 방관자, 희생자와 희생자 사이에서, 그리고 과거에 연루된 전후세대 사이에서 복잡다단한 기억 전쟁이 벌어지고 있는 것이다. '우리는 과거를 어떻게 기억해야 하는가? 그리고 비극의 역사에 대한 책임은 누가 지어야 하는가?' 그동안 트랜스내셔널 히스토리의 관점에서 탈민족 담론을 주도하며 한국 지식사회를 흔들어온 역사가 임지현 교수가 '기억 활동가'로 변신을 꾀하며 내놓은 책이다. 그는 '기억 연구(Memory Studies)'를 통해 홀로코스트, 식민주의 제노사이드, 일본군 '위안부' 문제 등을 둘러싸고 어떠한 기억 전쟁이 일어나고 있는지를 살피며, '기억'과 '책임'에 관한 근본적인 질문을 던진다. 또한 한국과 동아시아를 넘어 전 세계의 기억 문화를 되돌아보고, 민족과 국경에 갇힌 기억을 넘어 전 지구적 기억의 연대로 나아갈 길을 찾는 공론의 장을 마련하고자 한다.

지금, 다시 시작되는 이야기 🖤

~3/10까지 '고마워' 1,000 캐시 선착순 증정!

왓챠 개별 구매

지금, 다시 시작되는 이야기 🖤

~3/10까지 '고마워' 1,000 캐시 선착순 증정!

왓챠 개별 구매

구매 가능한 곳

본 정보의 최신성을 보증하지 않으므로 정확한 정보는 해당 플랫폼에서 확인해 주세요.

저자/역자

코멘트

7목차

출판사 제공 책 소개

역사 전쟁에서 기억 전쟁으로

우리는 과거를 어떻게 기억할 것인가

오늘날 우리는 과거 비극의 가해자와 공범자가 희생자로 둔갑하고, 누가 더 큰 희생자인지를 놓고 희생자와 희생자, 희생자와 가해자가 경쟁하는 웃지 못할 소극을 마주하고 있다. 가해자와 희생자, 희생자와 방관자, 희생자와 희생자 사이에서, 그리고 과거에 연루된 전후세대 사이에서 복잡다단한 기억 전쟁이 벌어지고 있는 것이다. ‘우리는 과거를 어떻게 기억해야 하는가? 그리고 비극의 역사에 대한 책임은 누가 지어야 하는가?’

이 책은 그동안 트랜스내셔널 히스토리의 관점에서 탈민족 담론을 주도하며 한국 지식사회를 흔들어온 역사가 임지현 교수가 ‘기억 활동가’로 변신을 꾀하며 내놓은 것이다. 그는 ‘기억 연구(Memory Studies)’를 통해 홀로코스트, 식민주의 제노사이드, 일본군 ‘위안부' 문제 등을 둘러싸고 어떠한 기억 전쟁이 일어나고 있는지를 살피며, ‘기억’과 ‘책임’에 관한 근본적인 질문을 던진다. 또한 이 책을 통해 한국과 동아시아를 넘어 전 세계의 기억 문화를 되돌아보고, 민족과 국경에 갇힌 기억을 넘어 전 지구적 기억의 연대로 나아갈 길을 찾는 공론의 장을 마련하고자 한다.

1. "역사가 과거와 현재의 대화라면, 기억은 죽은 자와 산 자의 대화이다"

- 역사 연구의 새로운 지평으로서의 ‘기억 연구(Memory Studies)’

‘기억 연구’, ‘기억 전쟁’이라는 말은 우리에게 아직 생소하다. 역사학 방법론이 문서와 기록을 근거로 산 자가 죽은 자를 심문하고 재단하는 데 치우쳐 있다면, 기억 연구는 산 자가 죽은 자의 목소리에 귀 기울이고 그에 응답해 죽은 자의 억울함을 산 자들에게 전해주는 영매 역할을 자임한다. 문서와 기록이 중심이 된 공식기억보다 개개인의 경험을 바탕으로 한 사적이고 친밀한 영역에 있는 풀뿌리 기억에 주목하는 것이다. 이로써 국가주의적?민족주의적 기억 문화와 실증의 이름으로 진짜와 가짜, 가해자와 희생자로 나누는 이분법에서 벗어나 역사를 볼 수 있게 된다.

그렇다면 기억 연구에서 ’증언‘은 왜 중요한가? 기억 연구는 기존의 실증주의적 역사 방법론에 회의를 품고 이를 성찰하는 데서 시작된다. 대체로 힘 있는 가해자가 역사적 서사와 관련 문서를 독점하고 있는 데 비해, 힘없는 풀뿌리 희생자가 가진 것은 경험과 목소리, 즉 기억과 증언뿐이다. 그런데 증언은 불완전하고 감정적이며 때로는 부정확해서, 홀로코스트 부정론자들과 일본군 ‘위안부’나 난징대학살을 부정하는 일본 우익들에 의해 ‘실증’의 이름으로 무시되거나 그 가치가 훼손되기도 한다. 하지만 희생자들의 증언은 문서와 기록에서는 찾아볼 수 없는 ‘진정성’을 품고 있다. 저자는 “기억 연구는 타인의 아픔에 ‘공감’할 줄 아는 역사가들만이 할 수 있는 일”이라고 말한다. 실증주의적 역사에 비추어 기억 연구에는 다른 무엇보다 윤리적 감수성이 필요하다는 의미이다.

1961년에는 공교롭게도 이스라엘에서 아돌프 아이히만(Adolf Eichmann) 재판이 열렸다. 재판을 지켜본 연구자들은 홀로코스트 생존자들의 증언에 주목했고, 이를 계기로 홀로코스트 연구는 문서 자료에서 생존자들의 증언으로 서서히 중심이 이동하기 시작했다. …… 기억의 관점에서 본다면, 아이히만 재판은 홀로코스트 생존자들을 증언에 대한 두려움에서 해방시켰다는 데 의의가 있다. 아무도 자신들의 이야기에 관심을 갖지 않거나 믿어주지 않을 것이라는 두려움 말이다. …… 이는 훗날 역사 연구에 ‘감정의 전회(emotionalturn)’라는 패러다임적 전환을 가져오는 계기가 되기도 했다. 감정의 전회는 홀로코스트 생존자들의 증언을 연구하는 과정에서 기존의 실증주의적 방법론에 회의를 품고 이를 성찰하는 데서 출발했다. 문서만이 과거를 입증할 수 있는 유일한 증거라는 실증주의의 폭력에서 증인들을 보호할 장치들을 어떻게 마련할 것인가 하는 고민이 그 밑에 깔려있었다. ―〈아우슈비츠의 아포리아〉 중에서

심리학자인 도리 라우브(Dori Laub)는 …… ‘지적 기억’ 대 ‘깊은 기억’이라는 대조법을 통해 ‘사실’과 ‘진실’에 대한 아주 흥미로운 통찰을 제시한다. 사건을 기록한 문서보다 부정확한 증언이 더 진정한 과거를 말해줄 때가 있다는 것이다. 예컨대 1944년 10월 아우슈비츠 수감자들이 폭동을 일으켰을 당시 “굴뚝 네 개가 폭파됐다”는 어느 생존자의 증언은 역사가들에게 거짓이라고 무시되어왔다. 이 증언은 폭파 현장에 굴뚝이 하나뿐이었던 사실과 분명 어긋나는 것이었다. 그런데 라우브는 오히려 사실과 어긋나기 때문에 이 증언이 더 진정성이 있다는 신선한 해석을 내놓았다. 라우브에 따르면 도저히 일어날 것 같지 않던 일이 눈앞에서 벌어질 때, 인간은 그것을 과장되게 기억하는 경향이 있다. 굴뚝 하나가 사실에 부합하는 ‘지적 기억’의 영역이라면, 사실과 모순되는 굴뚝 네 개는 ‘깊은 기억’의 영역인데, 아우슈비츠 생존자들처럼 트라우마를 겪은 사람들의 기억은 대개 ‘깊은 기억’에 속한다. 아우슈비츠 폭동을 목격한 생존자의 증언은 사실과 부합되기 때문이 아니라 오히려 어긋나기 때문에 더 진정성이 있다는 것이다. ‘사실’과 ‘진실’이 일치하지 않는 이 재현의 역설은 증언과 문서 자료의 역사적 진정성에 관해 많은 시사점을 던져준다. ―〈아우슈비츠의 아포리아〉 중에서

2. 제대로 된 기억 문화를 위해 무엇을 질문할 것인가?

―전 지구적 기억의 연대를 위하여

누가 더 큰 희생을 치렀는지 경쟁하는 희생자 민족주의와 나치의 공범자가 피해자로 둔갑하거나 일제 침략의 역사 위에 히로시마?나가사키 원폭 피해의 역사를 덮어쓰는 등 기억의 정치가 난무한다. 그러나 다른 한편에서는 홀로코스트 생존자와 일본군 ‘위안부’ 피해자 들이 만나 서로의 상처를 쓰다듬고, 터키계 독일인들이 아우슈비츠에서 아르메니아 학살을 떠올리고, 미국의 흑인 민권운동가가 파괴된 바르샤바 게토에서 흑인 노예들의 아우성을 듣는 등 뜻밖의 장소에서 생면부지의 기억들이 만나 소통하고 연대한다. 이렇게 민족과 국경에 갇혀 있던 기억들이 서로 만나 얽히고 경합하고 연대하는 ‘기억의 지구화’가 이루어지고 있는 오늘날, 제대로 된 기억 문화를 위해 무엇을 물어야 할까?

이 책에서는 ‘가해자가 어떻게 희생자로 둔갑하는가?’, ‘민족주의는 어떻게 공범자를 희생자로 만드는가?’, ‘전사자 숭배는 누구를 위한 것인가?’, ‘선량한 학살자는 있을 수 있는가?’, ‘죽음을 무릅쓰고 탈영한 자들은 죽기 살기로 싸운 자들보다 비겁한가?’, ‘국적이나 민족을 기준으로 가해자와 희생자를 나누는 것은 정당한가?’ 같은 날 선 질문들을 던지며 전후 기억의 문제를 직시한다.

이러한 성찰적 질문이야말로 민족과 국경을 넘는 기억의 터를 만들고, 전 지구적 기억의 연대를 이끌어내는 힘이다. 이로써 전후 역사를 풀뿌리 기억을 중심으로 재구성하고, 희생자의 억울함을 풀고, 역사적 비극을 되풀이하지 않을 수 있을 것이다.

2014년 10월 24일, 오스트리아의 수도 빈에서 색다른 비(碑)의 제막식이 열렸다. …… 이 비는 특이하게도 나치의 군사재판에 희생된 오스트리아인 탈영병을 위한 기념비였다. …… 전후 오랫동안 오스트리아인들은 자신들을 ‘히틀러의 첫 번째 희생자’로 기억해왔다. 그러나 이 기억은 조작된 것이다. 통계를 보면 적어도 인구 비율상으로는 오스트리아인들이 독일인들보다도 더 적극적인 히틀러 협력자였다는 사실을 알 수 있기 때문이다. …… 흥미로운 것은 오스트리아인들이 스스로를 ‘히틀러의 첫 번째 희생자’라고 규정하면서도 히틀러의 군대에 복무한 자국 병사들을 의무를 다했다거나 심지어 영웅적이었다고까지 여겨왔다는 점이다. 반면 히틀러의 군대에서 탈영한 병사들은 ‘전우를 버린 배반자’로 인식해왔다. 그런 오스트리아가 수도의 중심부에 탈영병을 기리는 비를 세웠다는 것은 어쨌거나 사회적 기억에 변화가 있었다는 징표

고정규

4.0

국가의 이름으로 진행되었던 가해와 피해 사실을 국가와 민족이라는 틀에서 간략하게 해석하고 그래서 이분법으로 자국을 선량한 희생자로만, 타국을 악랄한 가해자로만 기억한다면 우리는 아무것도 배운 게 없다.

글락

4.0

비극 이후에 우리가 해야 할 것은 책임자 선별이 아니라, 비극의 재발을 방지하는 것.

Moru

3.0

홀로코스트를 중심으로 살펴보는 기억 투쟁의 역사. 기억의 정치와 망각의 제물들 고찰하기.

Bennell

4.0

너무 당연해진 상식처럼 기억하도록 만드는 여러 역사, 기억방식, 부정론에 대하여 지속적으로 알려주고 있다. 이게 신기할 정도면 나도 그간 기억의 왜곡에 젖어왔다는 것인가?

ㅇㅇ

2.5

문체가 너무 현학적이다

윤정

4.5

트랜스내셔널한 기억의 연대를 맺을 필요가 있다는 저자의 주장은 독자에게 역사를 바라보는 새로운 눈을 선물해준다. ---------------------- "곤혹스러운 과거 앞에 당당한 사람보다 부끄러워할 줄 아는 사람이 많은 사회의 기억 문화가 더 건강한 게 아닐까?" p.299

손병규

4.0

좀 더 균형잡힌 논점도 가능하지 않았나 하는 아쉬움이 남는다. 티모시 스나이더의 블랙어스와 같이보면 좋을듯 하다.

더 많은 코멘트를 보려면 로그인해 주세요!