프롤로그: 영화, 세상을 예지하고 치유하다 _ 11

1장 카타스트로프: 위태로운 희망 정치

21세기 영화가 디지털에 대응/조응하는 방식: [두 개의 문] _ 16

국가 폭력에 대한 영화적 성찰: [지슬]과 [비념] _ 22

2012 부산국제영화제: 귀요미 사회주의 리얼리즘 _ 25

위태로운 희망의 정치학: [플랫폼] _ 28

디아스포라의 출현과 실종의 시대: [예언자] _ 31

대재앙 이후를 영화적으로 목격하는 일의 두려움: [더 로드] _ 36

재앙이 재앙 장르를 먹는 방법: 다리나 몸통 없이 이제 머리뿐인가 _ 41

한국 영화의 비동시적 동시성: [올드보이]와 [지구를 지켜라] _ 44

파편과 잉여: [밀양] _ 52

스릴러에서 공포 그리고 초현실주의로: [살인의 추억] _ 57

인터뷰 │ 봉준호 감독, 영화평론가 김소영과의 대담 _ 64

청춘이라는 미지의 경로: [내 청춘에게 고함] _ 76

무장한 미국 가족: [미션 임파서블 3] _ 81

생태적 사회와 재앙 사회: [반지의 제왕 3] _ 86

감시 사회에 대한 흥미로운 실패작: [썸] _ 89

예외 상태, [터미네이터: 미래 전쟁의 시작] _ 91

저주받은 대지: [알 포인트] _ 96

인간의 메모리는 몇 기가바이트?: [이프 온리] _ 100

세트를 세우듯 과거를 다시 일으켜 세우다?: [효자동 이발사] _ 102

컴퓨터 대신 마술을 배우는 호그와트: [해리 포터와 아즈카반의 죄수] _ 105

구로사와 기요시 회고전: [도레미파 소녀의 피가 끓는다] _ 108

시각장의 소음: 시미즈 히로시의 [경성] _ 111

이스라엘-팔레스타인, 그리고 망명: 아모스 기타이 _ 113

‘카페 싱가포르’: 허우샤오시엔의 영화, 역사, 그리고 문화 _ 120

차이밍량이여, 울음을 그쳐라: 2003 대만 영화 국제심포지엄을 가다 _ 126

불가입성 혹은 동방불패: 정치적 가상체로서의 힌디 영화 _ 133

인터-아시아 영화연구: 아시아 지식인들의 대화 _ 141

문화 횡단: 이용민이라는 콘택트 존 _ 146

취향의 과독점과 한국형 블록버스터: 거대한 역설 _ 160

디지털 시네마: 영화제의 문화정치학과 디지털 미디어의 위치 _ 165

악의 진부함 또는 평범함에 대항하는 여성의 말/언어: [한나 아렌트] _ 172

2장 영화의 예지

노인을 위한 사랑은 있다, 없다: [아무르] _ 176

나를 위해 노래 불러줄 수 있어?: [그녀에게]와 [부에노스 아이레스

디그리 제로] _ 179

포스트 셀룰로이드: [인랜드 엠파이어] _ 182

시네필의 귀환 혹은 중국과 세계의 동시성: [여름 궁전] _ 187

아피찻퐁 위라세타쿤: 두 개의 정글 시네마 _ 193

인터뷰 │ 영화평론가 김소영의 아피찻퐁 위라세타쿤 인터뷰 _ 195

솔(발바닥)로 소울(영혼)에 이르는 몸의 약속: [태풍태양] _ 199

전복적 동화의 빛나는 상상력: [연분] _ 203

[일곱 번째 희생자]: 우울 혹은 도시의 숲에 버려지다 _ 206

사랑에 대한 낯선 공포: [사랑니] _ 208

기억 속의 영화: [시벨의 일요일] _ 215

사라졌다 나타난 [꿈]을 보다 _ 219

[말리와 나]: 맬러뮤트 ‘실피드’와 로트바일러 ‘바치’ 기르는 김소영 _ 224

존재성이 드러나는 순간이 삶의 마침표가 되는 때: 에릭 쿠 _ 227

인터뷰 │ 김소영이 만난 에릭 쿠 감독 _ 232

영화와 멜랑콜리아, 빨리 낫기를 바래 _ 246

3장 내가 여자가 된 날

위대한 아버지의 미친 딸: [아델 H 이야기] _ 256

여성적 숭고미: [내가 여자가 된 날] _ 259

루쉰의 시선: [두 명의 무대 자매들] _ 261

여성의 몸에 관한 유령학: 프란체스카 우드먼 _ 264

소녀들, 몸을 숨겨라. 전쟁이다! _ 269

여성환상도래: 그녀는 내 안의 말 없는 질문에 대답했어! _ 271

인디아라는 이름의 소녀: [스토커] _ 280

외상 속에 웅크리고 있는 피로 물든 무엇: [인 더 컷] _ 282

외상을 진단하고 위무하는 ‘정동의 정치학’?: [친절한 금자씨] _ 285

인터뷰 │ 김소영이 만난 [친절한 금자씨] 박찬욱 감독 _ 288

나이든 여자의 섹스: [마더] _ 294

[사랑도 통역이 되나요?]를 해석하는 두 가지 키워드 _ 299

부산국제영화제의 한국 영화들: [여자 정혜], [귀여워] _ 305

엄마의 처절한 정의 구현: [오로라 공주] _ 307

외계인 나영: [아는 여자] _ 313

앎에 대한 사랑: [다빈치 코드] _ 315

평범 소녀의 백일몽, 미소년들의 판타지: [늑대의 유혹], [그놈은 멋있었다] _ 319

“희망이 지도를 만든다”: 아시아 여성영화 포럼에 관한 보고서 _ 324

4장 영화와 재난 사회: 남자의 몸은 부서지고, 하늘은 무너지고

영화와 재난 사회: 남자의 몸은 부서지고, 하늘은 무너지고 _ 328

기독교와 자본주의가 서로를 끝장내다: [데어 윌 비 블러드] _ 331

멀어지는 ‘시대적 공포’: [반 헬싱] _ 337

103분간의 영화 운동: 개인과 사회의 윤리, [아들] _ 340

[강적]이라는 부동산 활극 _ 343

액션 영웅들의 찢겨진 생살: [다크 나이트]와 [다찌마와 리] _ 348

강동원이라는 페티시: [전우치] _ 354

계급 상승과 날것의 흥분: [매치 포인트], [달콤 살벌한 연인] _ 359

여자들 빠진 공공의 세계: [공공의 적 2] _ 365

강렬한 애매함으로서의 유혹: [

평가하기

4.2

평균 별점

(10명)

(10명)

코멘트

더보기

![[왓챠웹툰] 여름맞이 릴레이 이벤트 🏃♂️➡️](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/nOQRivgzekrR_joaI1-PGA.png?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKd0lqb2lMM1l5TDNOMGIzSmxMM0J5YjIxdmRHbHZiaTh5T1RReU5qZzJNamN4TXpjME56STNJbjAuYzROeDJ4UUUwZUVSQkVpWE5JZTB2M0I5MTlOUVc5b2VoLXotN3NmRWNscw==)

![[왓챠웹툰] 여름맞이 릴레이 이벤트 🏃♂️➡️](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/hsTCg_cceX419NXX958PpQ.png?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKd0lqb2lMM1l5TDNOMGIzSmxMM0J5YjIxdmRHbHZiaTh4TWpnMU1EZzBPVGM1T1RjNE5EUXhJbjAuUmFjeEVEZkdyMmxPSFBCZEpkaEVkWWRYWmlVSE9JYVZCMHlVbVZVSWhTbw==)

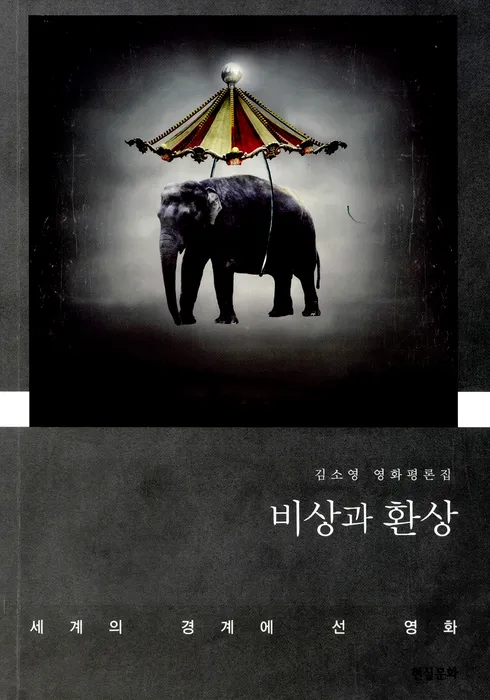

영화평론가 김소영이 10여 년간 여러 매체에 발표한 대중적 영화평들을 집대성하였다. 아시아 여성 영화인으로서 세계의 동시대 영화 80편에 관한 이야기를, 봉준호, 박찬욱, 허진호, 아피찻퐁 위라세타쿤, 에릭 쿠 등 유명 감독과의 인터뷰 5편과 함께 방대하게 엮어나간다. 이미 알고 있는 영화를 새로운 시각에서 다시 볼 수 있게 되며, 치열하게 세계와 관계 맺는 각국의 귀한 영화들을 소개받을 수 있을 것이다. 봉준호 감독의 [살인의 추억]의 장르를 스릴러에서 공포로 바꿔 읽으면 달리 보이는 것, 다큐멘터리 [두 개의 문]이 지니는 편집.구성상의 묘, 자크 오디아르 감독의 [예언자]가 드러내는 인종주의적 허세 등에 대한 이야기를 풀어가는 김소영은 자신만의 앵글을 통해 80편의 영화를 들여다보며 블록버스터 관객과 시네필들의 지적 호기심을 한껏 충족시켜준다.

지구 최후의 미션, 지금 시작된다!

오픈 기념 30% 할인! 공룡보다 빠르게 GET

왓챠 개별 구매 · AD

별점 그래프

평균 4.2(10명)0.5

4.5

5

지구 최후의 미션, 지금 시작된다!

오픈 기념 30% 할인! 공룡보다 빠르게 GET

왓챠 개별 구매 · AD

저자/역자

코멘트

2더 많은 코멘트를 보려면 로그인해 주세요!

목차

출판사 제공 책 소개

위태롭게 환상을 꿈꾸는 시대의 영화 읽기

영화평론가 김소영이 들려주는 80편의 영화 이야기

그녀의 평론을 읽으면, 그 영화가 보고 싶다!

영화평론, 정치적인 영화적 순간들에 대한 공감을 언어화하는 작업

지금은 이미 세계적인 유명세를 떨치고 있는 한국의 여러 영화감독의 가능성을 1990년대 초부터 일찍이 알아보고 평론해온 영화평론가 김소영이 10여 년간 여러 매체에 발표한 대중적 영화평들을 집대성했다. 재난이 일상화된 ‘파국’의 시대에 세계 각국에서 벌어지는 정치, 사회, 문화적 움직임을 영화적으로 예견하고 기록하는 방식을 주의 깊게 살피고, 아시아 영화 연구의 역할과 의미, 나아갈 방향과 함께 영화가 여성을 보여주는 방식을 모색하는 등 아시아 여성 영화인으로서 세계의 동시대 영화 80편에 관한 이야기를, 봉준호, 박찬욱, 허진호, 아피찻퐁 위라세타쿤, 에릭 쿠 등 유명 감독과의 인터뷰 5편과 함께 방대하게 엮어나간다. 영화를 통해 한국사회의 감정구조를 탐구한 비평집 와 함께 출간되는 이 평론집을 통해 독자는 이미 알고 있는 영화를 새로운 시각에서 다시 볼 수 있게 되며, 치열하게 세계와 관계 맺는 각국의 귀한 영화들을 소개받을 수 있을 것이다. 봉준호 감독의 [살인의 추억]의 장르를 스릴러에서 공포로 바꿔 읽으면 달리 보이는 것, 다큐멘터리 [두 개의 문]이 지니는 편집.구성상의 묘, 자크 오디아르 감독의 [예언자]가 드러내는 인종주의적 허세 등에 대한 이야기를 풀어가는 김소영은 자신만의 앵글을 통해 80편의 영화를 들여다보며 블록버스터 관객과 시네필들의 지적 호기심을 한껏 충족시켜준다.

재앙의 스펙터클은 어떻게 관객을 현실로부터 눈멀게 하는가?

‘카타스트로프: 위태로운 희망 정치’라는 제목을 단 1장과 4장 ‘영화와 재난 사회: 남자의 몸은 부서지고, 하늘은 무너지고’에서 조명하는 영화들은 세계가 위기 상황에 봉착했음을 알린다. 미국의 9.11, 일본의 3?11, 아이티 대지진, 한국의 용산 참사, 세월호 참사 등 너무 자주 일어나는 재앙에 우리는 어떤 면에서 익숙하다. 함께 출간된 저자의 비평집 가 박정희 정권으로부터 비롯한 한국의 특수한 맥락에서 비상사태가 국가의 통치 수단으로 연출되었음을 진단했다면, 이 평론집에 등장하는 영화들에서는 좀 더 경고성이 강한 위기 상황을 읽어낼 수 있다. 그 위기는 전쟁, 테러, 기상이변, 국가폭력, 강력범죄 등과 관련되어 있는 경우도 있지만, [더 로드]에서처럼 뚜렷한 원인이 없더라도 “어떤 식으로든 재앙은 일어날 것”이다. 지금까지와는 다른 삶의 방향을 상상해내지 못할 때 재앙영화는 이미 현실이 되어 있기 때문이다.

우리가 영화에서 자주 보는 재앙의 스펙터클은 영화가 현실에 관한 이야기로 인식되기 어렵게 만든다. 저자는 전쟁영화를 통해 위기 상황이 잠재되어 있는 사회에서 재난이라는 비상(非常)은 어떻게 환상과 만나는지 분석한다. 가령 [터미네이터: 미래 전쟁의 시작]에서 직립 병기 T-800과 같은 판타스틱한 SF적 구성요소를 이용해 벌어지는 참상은 또다시 초현실적일 정도로 파괴적인 장관을 펼쳐놓는데, 관객은 곧장 이 환상적인 스펙터클에 눈멀어 재앙을 현실로부터 분리시킨다. 그래서 저자는 재난영화의 클라이맥스에 해당하는 결정적인 파괴적 장면이 존재할 필요가 있는지를 근본적으로 의심하는 다큐멘터리 [두 개의 문]을 호평하며, 그것이 매체를 통한 2차적 폭력이라는 또 하나의 참사를 막기 위해 어떤 전략을 사용했는지 분석한다. [두 개의 문]은 경찰이 철거민들과 협상을 시도할 수도 있었던 곳에서 마치 테러 상황, 전시 상황과 같은 비상사태가 ‘연출’되고 사고의 책임이 거꾸로 철거민들에게 부과되는 과정을 증언한다. 다른 재난영화들과 달리 [두 개의 문]은 관객에게 스펙터클을 안겨주기 위해 사건의 피해자에게 2차 폭력을 가하는 위험으로부터 벗어나고자 한다는 것이다.

‘서구 vs 비서구’ 구도를 벗어나 아시아 영화의 지도 그리기

‘트랜스:아시아 영상문화연구소’의 소장으로서 아시아의 인식론적 지도를 그리는 연구활동을 활발히 해오고 있는 저자는 아시아 영화, 그리고 아시아의 여성 영화에 대해서도 책의 많은 장을 할애한다. 아시아인인 우리에게 ‘아시아 영화’는 그 이름 때문에 익숙한 것처럼 여겨지기도 하며, 동시에 바로 우리가 이미 알고 있으리라는 추정 때문에 오히려 서구인이 아는 만큼조차 아시아를 모르고 있기도 하다. 국경을 넘어 아시아를 사유하는 영화연구를 통해 서구중심주의로부터 탈식민화할 가능성을 펼쳐놓는 글들이 이 책의 또 한 가지 주된 줄기다. 저자는 대만영화 국제심포지엄, 싱가포르에서 열린 허우샤오시엔 학술회의, 서울국제여성영화제의 해외 영화인 초청 행사 등 자신이 참가한 동아시아의 여러 학술 심포지엄의 기록을 생생하게 전달하며 아시아 영화 담론의 필요와 의미를 되짚는다.

저자는 아시아 영화의 비교 대상을 서구 영화에 한정해온 그동안의 관습에서 벗어나, 아시아 영화를 또 다른 아시아 영화와 비교연구하는 것이 중요하며, 이는 아시아 각국 영화인들의 상호연대에 의해서만 가능하다고 주장한다. 인도의 탈식민 이론가 디페시 차크라바티가 주장한 ‘유럽을 지방화하기’와 같은 기획은 서구중심주의를 비판하는 데는 효과적이지만 실제로 아시아 내에서 상호간의 대화를 이끌어내기는 어렵다는 게 저자의 지적이다. 그런 점에서 2005년 싱가포르에서 열린 대만 감독 허우샤오시엔에 관한 학술회의 기록에서 아시아의 내셔널 시네마를 자국 비평가도 서구 비평가도 아닌 다른 아시아 국가의 비평가가 읽어낸 순간은 뜻깊다고 할 수 있다. 또한 이와 같은 아시아 영화인 연대에 대한 관심이야말로 서울국제여성영화제 초기부터 프로그램 디렉터로서 저자가 아시아의 여성 영화인들을 초청해 서구중심적 페미니즘, 일본과 중국의 영토주의, 신유교주의를 비판할 수 있는 공론장을 마련해온 이유이기도 하다.

영화평론은 “정치적인 영화적 순간들에 대한 분석적, 정서적 지각, 공감을 언어화하는 작업”(12쪽)이라는 믿음을 바탕으로 한 이 책은 우리가 손쉽게 접하는, 혹은 드물게 발견하게 되는 80편의 영화가 어떤 말해지지 않은 질문에 응답하고 있는지 풀어낸다. 영화 관람이라는 경험은 영화에 내재한 의미가 관객에게 투명하게 전달되는 방식으로 이루어지지 않는다. 세계가 던지는 질문으로부터 시작된 영화가 관객의 사회문화적 위치, 그리고 “미처 언어를 찾지 못한 개인적이고 역사적인 트라우마”(247쪽)와 함께 얽혀 화학작용하는 것이다. 아시아의 한국, 그곳의 여성 영화평론가 김소영의 눈으로 보는 영화 한 편 한 편은 다른 이가 보는 그것과 결코 같은 것일 수 없다.