시인의 말

1부 내가 아직 세상을 좋아하는 데에는

선잠/ 삼월의 나무/ 84p/ 쑥국/ 그해 봄에/ 사월의 잠/ 문상/ 목욕탕 가는 길/ 아,/ 생활과 예보/ 연풍/ 우리의 허언들만이/ 낮과 밤

2부 눈빛도 제법 멀리 두고

여름의 일/ 초복/ 손과 밤의 끝에서는/ 우리들의 천국/ 단비/ 마음이 기우는 곳/ 목소리/ 바위/ 뱀사골/ 오름/ 장마/ 메밀국수/ 처서/ 연년생

3부 한 이틀 후에 오는 반가운 것들

능곡 빌라/ 가을의 말/ 마음, 고개/ 호수 민박/ 맑은 당신의 눈앞에, 맑은 당신의 눈빛 같은 것들이/ 나란히/ 이름으로 가득한/ 안과 밖/ 미로의 집/ 종암동/ 천변 아이/ 멸치/ 가을의 제사

4부 그 말들은 서로의 머리를 털어줄 것입니다

숲/ 겨울의 말/ 좋은 세상/ 남행 열차/ 잠의 살은 차갑다/ �큰 눈, 파주/ 살/ 겨울비/ 오늘/ 입춘 일기/ 세상 끝 등대 3

발문

조금 먼저 사는 사람 · 신형철

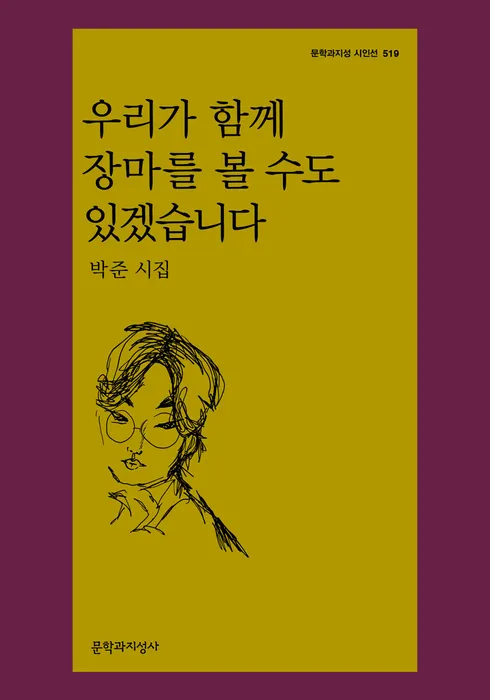

우리가 함께 장마를 볼 수도 있겠습니다

박준 · 시

115p

![[운영] <만약에 우리> 1000 캐시백_보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/T2XWO8sp57dxThcuH2WbGw.jpg?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKdmNIUnpJanBiSW1KbklsMHNJbkFpT2lJdmRqSXZjM1J2Y21VdmNISnZiVzkwYVc5dUx6STFNRE01T0RVNU1URTFNakV5TmpZaWZRLmxRUnhKZDJxUi1vYVdHcjR4bzFFS3dJRVJxM3pGemZTeWVKemlqRkxSbmM=)

![[운영] <만약에 우리> 1000 캐시백_보드배너](https://an2-img.amz.wtchn.net/image/v2/NCIXGDs3-yKIR6aK2qBkNw.jpg?jwt=ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKdmNIUnpJanBiSW1KbklsMHNJbkFpT2lJdmRqSXZjM1J2Y21VdmNISnZiVzkwYVc5dUx6ZzJNak00T1RBME5qRTBOelV5TXlKOS5YT2NoLXpsZUsyanl2OFRuWVJGUm80Q2tKWU04OGpQVko0OXhNOTZnRHlN)

문학과지성 시인선 519권. 단 한 권의 시집과 단 한 권의 산문집으로 독자들의 마음을 단번에 사로잡은 시인 박준의 두번째 시집. 2012년 첫 시집 이후 6년 만의 신작이다. 지난 6년을 흘러 이곳에 닿은 박준의 시들을 독자들보다 '조금 먼저' 읽은 문학평론가 신형철의 '작정作情'어린 발문이 더해져 든든하다. 시인은 말한다. 우리가 함께 장마를 볼 수도 있겠다고. '보고 싶다'는 바람의 말도, '보았다'는 회상의 언어도 아니다. '볼 수도 있겠다'는 미래를 지시하는 언어 속에서 우리는 언젠가 함께할 수도 있는 시간을 짚어낸다. 함께 장마를 보기까지 우리 앞에 남은 시간을 담담한 기다림으로 채워가는 시인의 서정성과 섬세한 언어는 읽는 이로 하여금 묵묵히 차오르는 희망을 느끼게 한다. 지난 시집의 발문을 쓴 시인 허수경은 "이건 값싼 희망이 아니라고 당신이 믿어주기를 바란다"고 말했다. 이 말에 의지해 다시 한번 박준이 보내는 답서에 담긴 아름다움을, 다시 다가올 우리의 시작을 믿어본다.

지금, 다시 시작되는 이야기 🖤

~3/10까지 '고마워' 1,000 캐시 선착순 증정!

왓챠 개별 구매

지금, 다시 시작되는 이야기 🖤

~3/10까지 '고마워' 1,000 캐시 선착순 증정!

왓챠 개별 구매

구매 가능한 곳

본 정보의 최신성을 보증하지 않으므로 정확한 정보는 해당 플랫폼에서 확인해 주세요.

저자/역자

코멘트

300+목차

출판사 제공 책 소개

『당신의 이름을 지어다가 며칠은 먹었다』

『운다고 달라지는 일은 아무것도 없겠지만』의 저자, 박준 신작!

단 한 권의 시집과 단 한 권의 산문집으로 독자들의 마음을 단번에 사로잡은 시인 박준이 두번째 시집 『우리가 함께 장마를 볼 수도 있겠습니다』(문학과지성사, 2018)를 펴냈다. 2012년 첫 시집 이후 6년 만의 신작이다. 지난 6년을 흘러 이곳에 닿은 박준의 시들을 독자들보다 “조금 먼저” 읽은 문학평론가 신형철의 “작정作情”어린 발문이 더해져 든든하다.

시인은 말한다. 우리가 함께 장마를 볼 수도 있겠다고. ‘보고 싶다’는 바람의 말도, ‘보았다’는 회상의 언어도 아니다. ‘볼 수도 있겠다’는 미래를 지시하는 언어 속에서 우리는 언젠가 함께할 수도 있는 시간을 짚어낸다. 함께 장마를 보기까지 우리 앞에 남은 시간을 담담한 기다림으로 채워가는 시인의 서정성과 섬세한 언어는 읽는 이로 하여금 묵묵히 차오르는 희망을 느끼게 한다. 지난 시집의 발문을 쓴 시인 허수경은 “이건 값싼 희망이 아니라고 당신이 믿어주기를 바란다”고 말했다. 이 말에 의지해 다시 한번 박준이 보내는 답서에 담긴 아름다움을, 다시 다가올 우리의 시작을 믿어본다.

혼자의 시간을 다 견디고 나서야

현재로 도착하는 과거의 말들

우리가 오래전 나눈 말들은 버려지지 않고 지금도 그 숲의 깊은 곳으로 허정허정 걸어 들어가고 있을 것입니다 오늘쯤에는 그해 여름의 말들이 막 도착했을 것이고요

―「숲」 부분

이 시집의 화자는 기다리는 사람이다. “낮에 궁금해한 일들”에 대한 답은 “깊은 밤이 되어서야” 알 수 있다(「낮과 밤」). 그런데 박준의 화자 “나”가 기다리는 것은 미래의 무언가가 아니라 과거에 이미 지나가버린 것들이다. 과거에 서로를 다정하게 호출했던 안부의 말, 금세 잊어버릴 수도 있었을 일상의 말들. 오늘의 내게 당도하는 말들은 과거에 있었던 기억의 한 풍경들이다. 신형철에 따르면 박준에게 과거는 “더 먼 과거로 흘러가버리는 것이 아니라 때가 되면 지금 이곳으로 거슬러 올라”오는 것이다.

이 글이 당신에게 닿을 때쯤이면

우리가 함께 장마를 볼 수도 있겠습니다,라고

시작하는 편지를 새로 적었습니다

―「장마-태백에서 보내는 편지」 부분

과거가 현재로 도착하는 것이라면, 필연적으로 지금 이 순간은 미래로 이어질 것이다. 태백에서 “나”는 두 번의 편지를 쓴다. 첫번째 편지에서 나는 “갱도에서 죽은 광부들”의 이야기를 쓰지만 곧 “그 종이를 구겨버”린다. 그리고 두번째 편지에서 “우리가 함께 장마를 볼 수도 있겠”다는 문장으로 시작하는 편지를 새로 적는다. 처음 쓴 편지에서 이미 벌어진 일들을 풀어놓았다면, 그다음 편지는 미래에 일어날 일을 지시하는 말이 적힌다. 나는 아직 미래에 닿지 않았지만, 현재의 시간을 충실히 보내다 보면 미래의 나는 당신과 함께 장마를 볼 수 있는, 바로 그곳으로 향할 수 있다.

당신보다 한 걸음 먼저 사는

‘돌보는’ 사람

그때까지 제가 이곳에 있을지는 모르겠습니다만 요즘은 먼 시간을 헤아리고 생각해보는 것이 좋습니다 그럴 때 저는 입을 조금 벌리고 턱을 길게 밀고 사람을 기다리는 표정을 짓고 있습니다 더 오래여도 좋다는 듯 눈빛도 제법 멀리 두고 말입니다

―「메밀국수-철원에서 보내는 편지」 부분

그렇다면 이 시집에서 화자가 기다리는 것은 정확히 무엇일까. 앞서 우리는 과거에 나와 당신이 나누었던 말들이 현재의 나에게 도착하는 지점에 대해 논했다. 아마도 화자가 기다리는 것은 그 말들을 함께 나누었던 사람, 다른 말로는 ‘당신’, 그리고 시인의 표현으로 ‘미인’일 것이다. “먼 시간을 헤아리”며, “사람을 기다리는 표정”을 짓는 ‘나’는 과거에 헤어졌던 사람이다. 그리고 “당신이 창을” 여는 작은 기척에도 “하고 있던 일을” 바로 접을 만큼 보살피고 싶은 사람일 것이다(「84p」). 격렬하지는 않지만 생활 속의 매 순간 ‘나’의 촉각을 세우게 하는 마음을 두고 신형철은 “돌봄”이라는 단어를 사용한다. 그에 따르면 박준의 돌봄이란 “상대방의 미래를 내가 먼저 한 번 살고 그것을 당신과 함께 한 번 더 사는 일”이며, 그렇기에 이 시집의 화자는 “조금 먼저 사는 사람”이라고 볼 수 있다.

첫 시집에서 박준의 화자는 “오늘 너를 화구에 밀어넣고” 내려오며, 예전에 너에게 받았던 조촐한 생일상을 떠올린다. 지난 시집에서 상대에게 보살핌을 받았던 기억으로 폐허가 된 자신의 자리를 돌보던 “나”는 이번 시집에서 당신을 돌보는 데까지 나아간다. “내”가 당신을 돌보는 방법으로 시인이 택한 것은 음식이다. 지난날 나의 마음을 어루만졌던 생일상처럼, 화려하지는 않지만 당신이 먹으면 좋을 소박한 음식을 준비하는 것이다. “겨울 무를 꺼내” “어슷하게 썰어” 담거나(「삼월의 나무」), “쑥과 된장을 풀어” 국을 끓일 생각을 한다(「쑥국」). 밥을 먹지 못하는 상대를 위해 무쳐놓은 도라지를 싸주거나(「사월의 잠」), 흰 배추로 만들 만두소를 떠올린다(「메밀국수」). 당신이 먹으면 좋을 것들을 준비하려는 마음가짐, “이런 마음먹기를 흔히 ‘작정作定’이라고 하지만” 여기선 “작정作情”이라 말해보기로 한다. “돌봄을 위한 작정, 그것이 박준의 사랑이다”(신형철).

김다예

4.0

“시의 말하기는 아무도 상처받지 않는 말하기라 믿어요.” -박준, 인터뷰

H.

4.0

아주 슬프게 읽었다. 박준의 연약과 섬세가 좋았고, 신형철의 반듯한 세심함이 좋았다. 이 시집을 선물해주신 분이 숨겨 품고 있는 슬픔에 대해 생각하게 된다. 슬픔을 들키고 싶지 않다면 시집 선물은 말아야겠다.

우기즘

4.0

박준은 인생이란 그 자체로 한 편의 시라고 말한다.

JoyKim

3.0

감성에 젖어들고 싶은 밤, 한장 한장 펼쳐보기 좋은

조워니

4.0

이전 시집에서 담겨 있던 연민과 애틋함이 담긴 물기 어린 눈길에서 벗어나 조금은 녹녹해진, 그렇지만 여백이 많은 시선을 담는다. 빛바랜 프레임보다는 흑백의 톤이 짙어진 이번 시집은 그립다 못해 이제는 입을 다물어버린다. 그렇지만 그가 질질 끄는 신발 밑창이 내는 발자국 소리 같은 것. 미쳐 전하지 못한 말대신 그리움이 담긴, 느린 발자국 소리 같은 것. 나의 사랑은 그 질긴 그림자 같은 어둠컴컴한 발소리 같았던.

사운

4.0

내향적인 남성으로서의 화자의 모습에 공감하며 읽을 시. 그런 그의 성격을 그가 살아온 삶을 통해 스리슬쩍 엿보는 것만 같다.

김현승

4.0

시인은 사랑을 '공유'로 본다. 책의 첫 시인 '선잠'에는 '서로의 섣부름', '같은 음식을 먹는', '우리 같이' 등의 시구가 나온다. 그 이후에 나오는 '발을 건들이고', '노래를 부르고', '새 녘을 바라보는' 구절도 '당신'이란 말은 없지만 결국 전부 당신과 함께한 행동이다. 다른 시에서도 당신과 통닭을 먹거나 당신과 하늘을 본다 등의 시구들이 나오는 것으로 보아 경험의 공유가 시인에게 상당히 중요하게 작용함을 알 수 있다. / 에밀 슈타이거의 '시학의 근본 개념'에는 서정의 근본 형식이 회상이라고 말한다. 과거를 돌아볼 때 주체와 객체 사이의 거리 소멸, 즉 감정적 융화가 시의 본령이라는 것이다. 이 책의 시인은 당신과 떨어져 있지만 항상 함께한다. 인간이 계속해서 뒤를 돌아볼 수 있음에 감사한다. 서로 다른 시간을 살아도 낯익은 곳에 가면 언제나 같은 공간을 즐길 수 있다. / 시간과 공간은 이 책에 집적적으로 서술된다. '이승이라면 다시 찾아오지 않을 이곳은 공간보다는 시간 같은 것이었고 / 무엇을 기다리는 일은 시간이 아니라 공간으로 여겨지기도 했습니다.' 시간은 추억의 힘으로 무의미해진다. 계절의 활용은 이러한 관점을 잘 담고 있다. 보통의 시는 계절을 활용할 때 각 계절의 특성을 활용하는 경우가 대부분이다. 겨울은 앙상하게, 봄은 생동감 넘치게, 가을은 쓸쓸하게. 하지만 이 책은 다르다. 가을은 낙엽과 추수로, 겨울은 눈이라는 공간으로 치환될 뿐이다. 물론 읽는 이가 스스로 계절의 색을 입혀 읽을 수는 있다. 시는 언제나 독자에게 일정 부분 여유공간을 남겨놓기 때문이다. / '이름이 왜 수영이에요? 왜 수영인 것이에요? 제가 수영이라는 사람을 오래 좋아했었거든요. 그런데 죄송하지만 수영이가, 수영이가 그쪽 이름이 아니면 안 될까요?' / 군대에서 읽은 책 (043/100)

예 인

3.0

이승이라면 다시는 찾아오지 않을 이곳은 공간보다는 시간 같은 것이었고 무엇을 기다리는 일은 시간이 아니라 공간으로 여겨지기도 했습니다 2019.09.08.

더 많은 코멘트를 보려면 로그인해 주세요!